茨城弁のなかでも、特に「ごじゃっぺ」は有名です。

ネイティブの茨城県民でなくても、「ごじゃっぺ」が茨城の方言であることを知っている人はたくさんいるでしょう。

しかし、この茨城県の方言を代表する「ごじゃっぺ」ですが、茨城弁をまったく知らない人に対して、正確な意味を伝えるというのは思った以上に難しいのです。

仮にあなたが茨城弁をペラペラに話せる生え抜きのバイリンガルだったとしても、標準語しか話せない人に対して「ごじゃっぺ」の意味を分かりやすく教えるのは難しいと感じるはずです。

ここでは、茨城弁の代名詞的な存在である「ごじゃっぺ」について、さまざまな点から深掘りして考えてみたいと思います。

「ごじゃっぺ」には「まぬけ」「いい加減」「アホ」などの意味があります

「ごじゃっぺ」というのは、相手や第三者に対して、否定的な意味で使うことは間違いありません。

「ごじゃっぺ」というのは、相手や第三者に対して、否定的な意味で使うことは間違いありません。

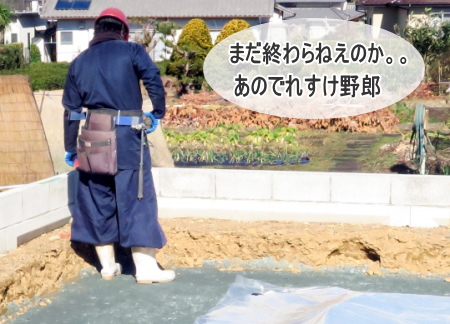

「あの野郎はごじゃっぺだからな」などという使い方をします。

標準語に翻訳すると、「あいつは頭が悪いからな」とか「あいつはまぬけだからな」といった感じになると思います。

また、相手に対して面と向かって「ごじゃっぺ!」などと叱るように言うこともあります。

この場合の意味は、「バカ!」とか「アホ!」に近いと思います。

あるいは、相手の言動に対して反論するときに「ごじゃぺなことばかり言ってんじゃねーぞ」などと言ったりします。

標準語に翻訳すると、「いい加減なことばかり言ってんなよ」といった感じになると思います。

さっきから「思います」などと自信なさげに解説をしていますが、茨城弁のネイティブスピーカーの私であっても、「ごじゃっぺ」を正しいニュアンスの標準語に変換するのは本当に難しいのです。

このように「ごじゃっぺ」は、人物に対して否定的な評価を下したり、反論をしたりするときに用いることが多いのですが、他にも何かをやったときの結果に対して使うこともあります。

たとえば、「○○の書いた文章はごじゃぺだな」などという使い方をします。

これを現代の若者が標準語で話すと「○○の書いた文章はぜんぜん意味分かんねーし」となるでしょう。

このように、「ごじゃっぺ」には、「支離滅裂」とか「意味不明」「理解不能」といった意味もあるわけです。

上級バージョンの「ごじゃ」と「ごじゃ満開」の意味は?

ネイティブの茨城県民以外の人にニュアンスを伝えるのが難しい「ごじゃぺ」ですが、なんと上級バージョンも存在するのです。

ネイティブの茨城県民以外の人にニュアンスを伝えるのが難しい「ごじゃぺ」ですが、なんと上級バージョンも存在するのです。

1つは、省略形の「ごじゃ」です。

これは単純に「ごじゃっぺ」を省略して「ごじゃ」と表現しているわけです。

「あの野郎はごじゃだからな」といった感じで使います。

あるいは、相手を叱るときに「ごじゃ!」といったりします。ニュアンス的には、まさに「バカ」とか「アホ」そのままだと思います。

「ごじゃ」のさらなる上級バージョンとして「ろくじゃ」などということもあります。

つまり、5ではおさまらないほどのアホに対しては、6に「じゃ」をつけて「ろくじゃ」となるわけです。

「ごじゃっぺ」には、もう一つの上級バージョンがあります。

それは「ごじゃ満開」です。

これを標準語に翻訳すると少々長くなるのですが、次のようなニュアンスになります。

「いつも頭の中でお花が満開に咲いているおめでたい人」

もしあなたが、ネイティブの茨城県民に「ごじゃ満開」などと言われたら、素直に怒っていいのです。

「ごじゃぺ」を使うのは茨城県だけなのか?

「ごじゃっぺ」は、茨城県を代表する方言といえますが、決して他の県で使われないということではありません。

「ごじゃっぺ」は、茨城県を代表する方言といえますが、決して他の県で使われないということではありません。

もともと茨城弁というのは東北地方から伝わったものとされていますので、お隣の福島県の方言は茨城弁にとても近い印象があります。

もちろん、「ごじゃっぺ」もネイティブの福島県民であれば普通に通じます。

栃木県の方言も、茨城弁に非常に近いです。

栃木県出身の漫才師である「U字工事」の話す方言に、ネイティブの茨城県民は親しみを感じると思います。

ちなみにgoo辞書では、「ごじゃっぺ」を栃木県の方言として紹介しています。

そもそも、方言が県境を超えたとたんにまったく違ってしまうなどというのはむしろ不自然で、近くにある県の言葉が県境とは関係なく似てしまうのは当然といえば当然なのです。

「ごじゃっぺ」の類義語「でれすけ」との意味の違い

「ごじゃっぺ」と似たようなニュアンスで使われる茨城弁に、「でれすけ」があります。

「ごじゃっぺ」と似たようなニュアンスで使われる茨城弁に、「でれすけ」があります。

しかし、この「でれすけ」の意味は、「ごじゃっぺ」とは明らかに異なります。

たとえば、「あいつはでれすけだ」という使い方をする場合、意味的には「あいつは要領が悪い」といった意味になります。

職人の親方が、要領が悪くて仕事のミスが多い部下を「でれすけ野郎」などと叱ったりします。

「仕事が遅い」「要領が悪い」「不器用」「ミスが多い」「なまけもの」といった意味で使われることが多いのが「でれすけ」です。

ネット上では、「でれすけ」の意味を「いいかげん」とか「でたらめ」などと紹介されていることがありますが、ネイティブの茨城県民の感覚からはちょっと違うような気がします。

もっとも、この「でれすけ」は茨城県特有の方言というわけではなく、千葉県・栃木県・福島県などで広く使われていますので、各地域によって微妙にニュアンスが変わるのかも知れません。

「でれすけ」というのは、明治初期の頃に落語家の三遊亭円朝が使った言葉だといわれており、「好色でだらしのない人」という意味で使われたようです。

女の人にデレデレしてしまうから「でれすけ」なのかも知れません。

参考:http://ssl.japanknowledge.jp/hougen/

そういったいきさつを考えると、「でれすけ」はあきらかな方言ということではなさそうです。

いつの間にか、方言の中に溶け込んで「ごじゃっぺ」のように日常的に使われるようになっていったのでしょう。

文:護持八平