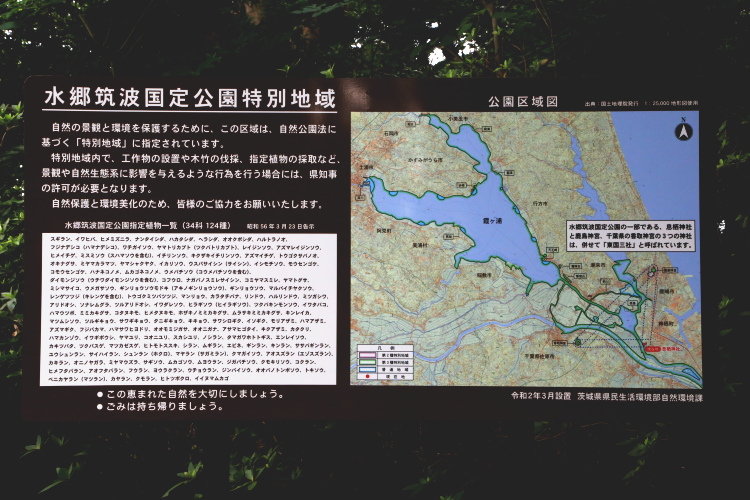

茨城県神栖市にある息栖神社は、東国三社の1つとして全国的にも知名度の高い神社です。

息栖神社・鹿島神宮・香取神宮の東国三社のすべてにお参りをすると、お伊勢参りに行ったのと同じご利益があるといわれています。

江戸時代には、お伊勢参りを済ませた人が、「下三宮参り」として東国三社詣が大人気でした。

この息栖神社にも、大勢の江戸の庶民が遊覧船を使って訪れたといわれています。

そんな江戸時代からの人気パワースポットである息栖神社を、詳しくレポートしてみたいと思います。

一の鳥居と日本三霊泉の1つである忍潮井

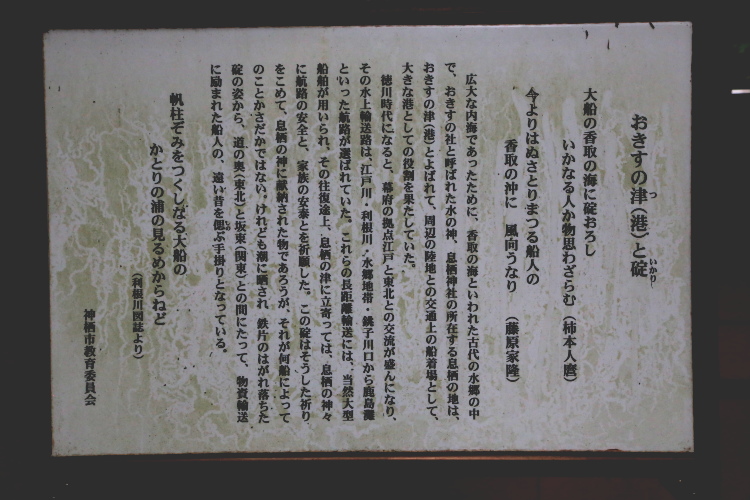

利根川に面したところに、息栖神社の一の鳥居があります。

江戸時代の人たちは、現在の印西市にある木下(きおろし)から遊覧船に乗って東国三社巡りをしていましたので、この常陸利根川沿いにある一の鳥居がまさに息栖神社の玄関だったわけです。

この大きな一の鳥居の左右に、小さな鳥居が2つ立っています。

これは、忍潮井(おしおい)と呼ばれる霊泉がある場所になります。

常陸利根川に海水がさかのぼってきても、この2つの瓶からはなぜか真水が湧き出していたことから、忍潮井と呼ばれるようになったといわれています。

利根川方面に向かって左側に女瓶、右側に男瓶があり、そこから湧水が出ています。

左の女瓶にくらべて、右の男瓶の方が大きな鳥居となっています。

男瓶の水を女性が飲み、女瓶の水を男性が飲むと、2人は結ばれるという言い伝えが古くからあることから、縁結びを願う人たちに親しまれてきました。

ちなみに、現在は忍潮井の水を飲むことはできませんが、ここを訪れるだけでも縁結びのご利益があるに違いありません。

ちなみに、この忍潮井(おしおい)は、日本三霊泉の1つに数えられています。

あとの2つは、伊勢にある明星井(あけぼのい)と京都の山城にある直井(なおい)です。

息栖神社の二の鳥居・お稲荷さん・手水舎・神門

一の鳥居から北東方面に向かって歩いていくと、二の鳥居が目に入ります。

向かっていく途中、県道を横断しなければなりませんので、クルマには十分注意をしてください。

二の鳥居の前まで来ると、鳥居の右側に「東国三社 息栖神社」と書かれた社号標があります。

二の鳥居を過ぎてすぐ左側には、息栖神社境内の案内版があります。

初めての方は、ひと通り目を通してから参拝をするといいでしょう。

案内板の少し先には、商売繁盛の神様であるお稲荷さんが祀られています。

さらにそのまま参道を歩いて行くと、左側に手水舎が目に入ります。

このレポートを書いている時点(2020年6月)では、昨今の事情によりあえて柄杓を使わなくても済むような対策がしてありました。

手水舎を過ぎると、参道の真ん中に朱色の神門が目に入ります。

こちらの神門は、江戸時代に建てられたものです。

境内の見どころ:力石・招霊の木・境内社

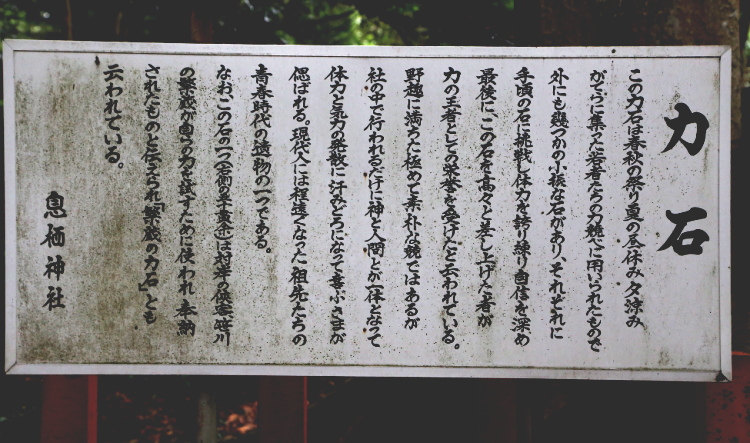

神門を抜けて境内に入ると、すぐ左側に柵で囲われた一角があります。

これは力石と呼ばれるもので、息栖神社で行われる祭りごとなどのときに、若者たちがこの石を持ち上げて力を競いあったといわれています。

この中でも一番大きい石は、侠客である繁蔵という人が持ち上げた石であるといわれ、「繁蔵の石」と呼ばれています。

その重さは50貫ほどあるといわれていますので、現在の重さになおすと190kgほどにもなります。

繁蔵さんは、相当な怪力だったようです。

力石の向かい側には、たくさんのおみくじや絵馬がかけられています。

その隣には境内社があり、鹿島神社、伊邪那岐神社、高房神社、奥宮の4柱が合祀されています。

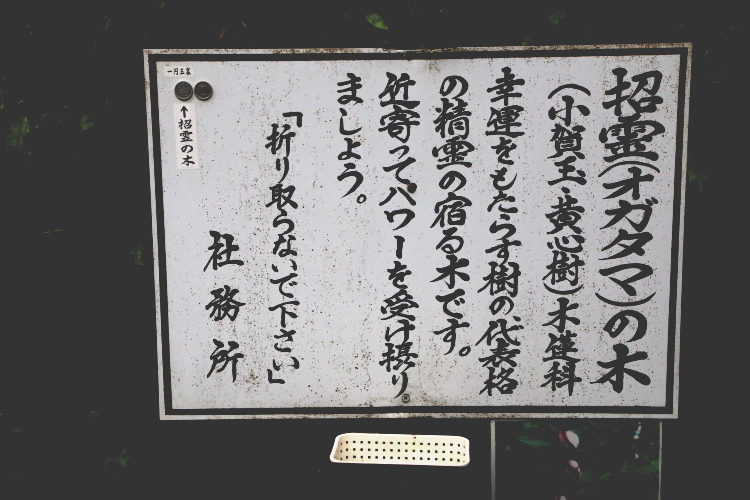

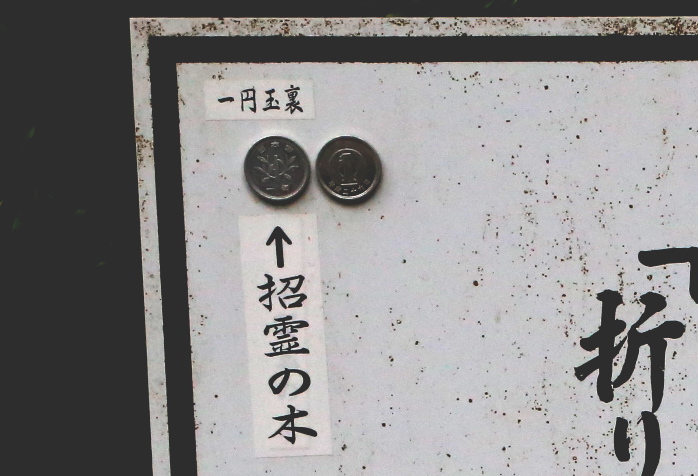

さらにその隣には、招霊の木(おがたまのき)があります。

この招霊の木は精霊が宿るといわれている木で、幸運をもたらすといわれています。

近寄って木のパワーをいだだくといいでしょう。

ちなみに、1円玉に描かれているのがこの招霊の木になります。

訪問したのが6月ということもあり、境内の中央には茅の輪(ちのわ)が設置されていました。

これは大祓という儀式を行うためのもので、6月と12月の年2回設置されます。

この茅の輪を左回り、右回り、直進と3回くぐることで厄落としができるといわれています。

この回りかたは神社によって異なるようで、左、右、左、直進と4回輪をくぐるように案内されている神社もあります。

境内の右手は神札授与所があります。

ここで、さまざまなお札やお守りを買うことができます。

また、御朱印もこちらの授与所で受付をしています。

東国三社をすべて回って御朱印をいただくと、記念品がもらえます。

もらえる記念品は各神社で異なります。

ちなみに、東国三社参りは、どの順番でまわってもご利益に違いはありません。

岐神(くなどのかみ)が主神として祀られる本殿

参道の突き当たりに、息栖神社の拝殿と本殿があります。

この息栖神社の本殿には、主神として岐神(くなどのかみ)が祀られ、相殿として天鳥船神(あめのとりふねのかみ)と住吉三神が祀られています。

息栖神社は15代天皇である応神天皇(西暦390年~431年)の時代に建てられたといわれています。

しかし、最初からこの場所にあったわけではありません。

奈良時代までは、現在の場所から直線で東に6kmほど離れた、日川地域の権現塚古墳の近くにあったといわれています。

現在の場所に移されたのは、平城天皇の代である806年になります。

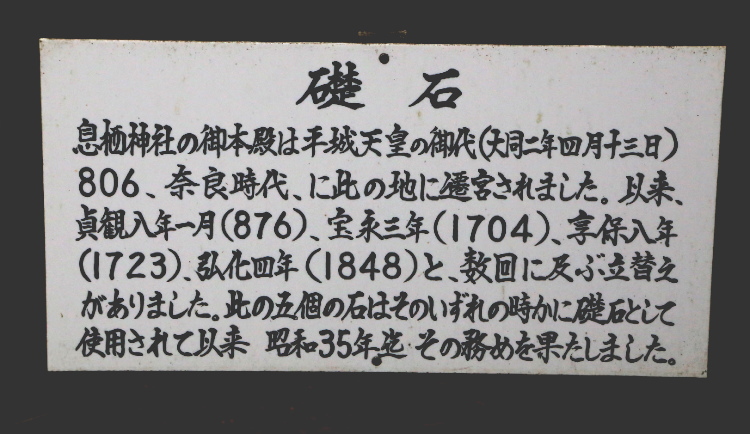

その後、876年、1704年、1723年、1848年と幾度かにわたって建て替えが行われましたが、そのいずれかのときから使われていた礎石が、いまも本殿の左側の空きスペースに保存されています。

息栖神社の本殿を裏側からみますと、拝殿と本殿の2棟を一体化させた権現造という構造になっていることが分かります。

こうした権現造は、江戸時代以降に建てられた神社に見られます。

息栖神社は806年にこの地に遷宮されましたが、そのあとの何度かの建て替えによってこのような権現造になったものと思われます。

息栖神社の御神木とみや桜・びみや杉

息栖神社本殿の左側に、大きな御神木がたっています。

樹齢が約千年の大木で、御神木としての迫力を実感することができます。

この杉は、別名「息栖の夫婦杉」と呼ばれており、夫婦円満のご利益が期待できます。

なぜ夫婦杉と呼ばれているのかといいますと、木の形が途中から二股に分かれており、2本の木が一体になったように見えるからです。

また、息栖神社の境内には、昭和5年に三笠宮様が参拝されたときに記念樹として植えられた、「みや桜」と「みや杉」があります。

植えられてからすでに、90年ほどたっており、どちらも立派な木に成長しています。

息栖周辺で詠まれた和歌の碑

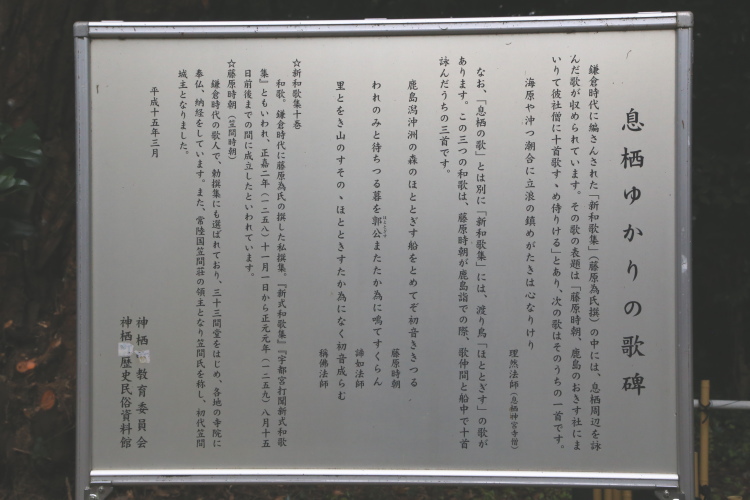

鎌倉時代の和歌集である「新和歌集」には息栖周辺で詠まれた和歌がおさめられています。

その歌の表題は次の通りです。

「藤原時朝、鹿島のおきす社にまいりて彼社僧に十首歌すすめ侍りける」

この表題に書かれた「おきす社」というのは息栖神社のことと思われます。

「彼社僧」というのは、息栖神宮寺の僧であった理燃法師のことです。

この理燃法師によって詠まれた代表的な一首が次の歌です。

「海原や沖つ潮合に立浪の鎮めたがごときは心なりけり」

また、この「息栖の歌」とは別に、新和歌集には藤原の時朝が鹿島詣のときに船中で歌仲間と詠んだ歌が十首おさめられています。

その中の次の三首が刻まれた碑が息栖神社の境内にあります。

「鹿島潟沖洲の森のほととぎす船をとめてぞ初音ききつる」

「われのみと待ちつる暮を郭公(ほととぎす)またたか為に鳴てすくらん」

「里とをき山のすそののほとときすたか為になく初音成らむ」

息栖神社の境内をゆっくり見て回ることで、数百年も前の時代にタイムスリップしたような錯覚をおぼえます。

文:護持八平