発音が標準語とまったく異なっていれば、茨城弁を知らない人であってもそれが方言であると見当がつきます。

ところが、発音が標準語と同じで意味の異なる方言の場合には、かなりややこしいことになります。

相手に勘違いをされたり誤解を与えてしまったり可能性があるからです。

そういった類の茨城弁に、「いし」「こわい」「かめ」「しみじみ」などがあります。

これらの言葉がネイティブの茨城県民の口から出てきたときに、標準語しか知らない人はほぼ意味を取り違えることになります。

ここでは、これらの言葉が茨城弁と標準語でどう違うのかを解説してみたいと思います。

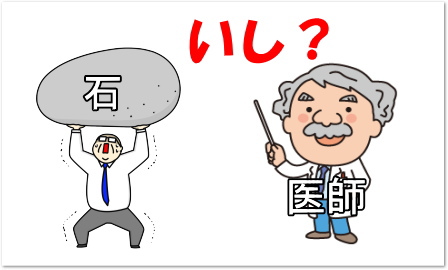

茨城弁の「いし」は石でも医師でもありません

ネイティブの茨城県民から方言で「この本いしのが?」と聞かれたとき、標準語しか知らないあなたは何と答えるでしょうか?

ネイティブの茨城県民から方言で「この本いしのが?」と聞かれたとき、標準語しか知らないあなたは何と答えるでしょうか?

「この本」の意味は分かります。しかし、そのあとの「いしのが?」に関しては、まったく見当もつかないことでしょう。

「石のが?」ではおかしいですし、「意思のが?」でも意味が通じません。

「医師のが?」だと、「この本はお医者さんのですか?」という意味になりそうです。

しかし、残念ながらそれも間違いです。

「この本いしのが?」という茨城弁を標準語に翻訳すると、「この本はあなたのものですか?」となります。

つまり、「いし」というのは、「あなた」とか「お前」といった意味になるのです。

また、「あなたの家」という標準語を茨城弁になおすと「いしげ」になります。

「いしげの父ちゃん先生が?」を標準語になおすと、「石毛さんのお父さんは先生ですか?」では決してなく、「あなたの家のお父さんは先生ですか?」という意味になるのです。

これからは、ネイティブの茨城県民から「いし」と言われたら、自分のことについて何かいっているのだと認識するようにしましょう。

お化けや幽霊が出たわけでもないの「こわい」という茨城県民

農作業をしているネイティブの茨城県民の口から、ときどき「おー、こわいこわい」などという言葉が出てくることがあります。

農作業をしているネイティブの茨城県民の口から、ときどき「おー、こわいこわい」などという言葉が出てくることがあります。

また、ネイティブの茨城県民が病院に行って、都会育ちの先生に向かって「先生、こわくてしょうがねぇんだわ」などと言って「何が怖いんですか?」と返されるのは日常茶飯事です。

そもそも、ネイティブの茨城県民は、恐怖を感じたときに「怖い」などという上品な(?)言葉は使いません。

恐怖を感じたときに使うのは、もっぱら「おっかねー」です。

それでは、茨城県民の口からでる「こわい」は、どういう意味なのでしょうか?

実は、茨城弁の「こわい」の意味は、「疲れた」とか「しんどい」という意味になります。

田んぼで農家のおじさんが「あーこわいこわい」と言っているのは、「あー疲れた疲れた」という意味になりますし、病院で「先生、こわくてしょうがねぇんだわ」というのは「先生、しんどくて仕方ないです」という意味になります。

ここまで標準語と意味がことなる茨城弁もめずらしいです。

「かめ」に食われるってどういうこと?

日本に生息する生き物で、「かめ」と発音するのは「亀」だけであると、茨城県民以外の人は信じているでしょう。

日本に生息する生き物で、「かめ」と発音するのは「亀」だけであると、茨城県民以外の人は信じているでしょう。

ところが、実際には甲羅のない「かめ」も存在するのです。

茨城弁の使い手は、ときどき「かめに食われた」などという言い方をしますが、標準語しか知らない人は、この言葉を聞いたらどう思うでしょうか。

「亀に食われるぅ~???」と頭の中にクエッションマークが怒涛の如く浮かんでくるでしょう。

なぜなら、亀は人間を食わないからです。

「亀に咬みつかれた」というのであれば、理解できます。

世の中にはカミツキガメなどという恐ろしい亀もいますし、すっぽんも咬みつきます。

しかし、亀はワニではありませんから、人間を食べません。

それでは、茨城県民の話す「かめに食われた」というのはどういう意味なのでしょうか?

実はこの表現の中にでてくる「かめ」というのは「亀」ではなく、「蚊」なのです。

茨城弁では、蚊のことを「かめ」というのです。つまり「蚊め」ということになります。

同様に、ハエにも「め」をつけて「ハエめ」といったりします。

厳密にいうと、もう少しなまって「へえめ」という発音になります。

また、茨城弁では虫に刺されることを「食われる」といいます。

その結果、「かめに食われた」などという、標準語しか知らない人が聞いたらゾッとするような表現になってしまうのです。

ちなみに、「亀」は最初の「か」にアクセントがありますが、茨城弁の「蚊め」は後ろの「め」にアクセントがあります。

「もっとじみじみしろ」ってどういう意味?

ネイティブの茨城県民は、相手を鼓舞するときに、「もっとしみじみしろ」などと言ったりします。

ネイティブの茨城県民は、相手を鼓舞するときに、「もっとしみじみしろ」などと言ったりします。

あるいは、相手を蔑むように「しみじみしない奴だな」などと言ったりすることもあります。

標準語しか知らない人であれば「もっとしみじみしろ」などと言われたら、即座に目が点になることでしょう。

標準語の「しみじみ」は、深く心に染みて感じる様子を表現することばです。

「世代の違いをしみじみと感じる」といった使い方をします。

また、物静かで落ち着いている様子を「しみじみ」と表現したりします。

たとえば、「二人でしみじみと語り合った」といった使い方になります。

茨城弁の「もっとしみじみしろ」とか「しみじみしない奴だな」という表現が、標準語しか知らない人にとって意味不明かつ理解不能であるのはごもっともといえます。

実は、茨城弁でいうところの「しみじみ」というのは、「しっかり」という意味になるのです。

そのため、「もっとしみじみしろ」は、標準語だと「もっとしっかりしろ」という意味になります。

また、「しみじみしない」というように否定の表現で使うときには、「だらしない」とか「優柔不断だ」というニュアンスになります。

そのため、「しみじみしない奴だな」を標準語に変換すると、「だらしない奴だな」とか「優柔不断な奴だな」という意味になります。

ちなみに筆者は、この茨城弁の「しみじみ」を20代前半まで標準語だと思っていました。

当時は東京に住んでいましたが、いつも遅刻ばかりする友人に対して「もっとしみじみしろ」などと言ってしまった恥ずかしい思い出があります。

もちろん、友人の目が点になっていたことは言うまでもありません。

文:護持八平