茨城県神栖市にある、歴史民俗資料館を訪問してみました。

ここでは、太古の昔からの神栖市にまつわる歴史を知るための、さまざまな資料や模型が展示されています。

現在の、石油コンビナートがたちならぶ神栖市からは想像もつかないような、当時の人々のリアルな暮らしを知ることができます。

埋め立てをする前の神之池(ごうのいけ)や、江戸時代の息栖神社の様子を再現したパノラマ風の模型は、その精巧さと美しさに思わず見入ってしまいます。

また、神栖市歴史民俗資料館では、年に何度か企画展が開催されます。

今回は、たまたま恐竜の化石が展示されていました。

- 歴史資料館入口のすぐとなりにある忍潮井の模型

- 国重要文化財古民家である山本宅の模型

- 展示室に入ると大きな恐竜の化石が目に入ります

- 縄文時代から古墳時代にかけて土器や資料

- 神栖市日川地区に現在も残る権現塚古墳の模型

- 筒井浄妙明秀に関する資料とレプリカの浄妙像

- 中世の時代に死者の供養のために作られた板碑

- 歴史民俗資料館に来たら必見の神之池のパノラマ風模型

- 江戸時代における神栖地区の村々や石高などの資料

- 掘り下げ田による新田開発に関する資料と模型

- 江戸時代の息栖神社をリアルに表現したパノラマ風の模型

- 神栖の近代の開拓に関するさまざまな資料

- 第二次世界大戦当時のさまざまな展示品

- 歴史民俗資料館の2階に展示されている昭和のレトロな道具

- 古銭・臼と杵・盆船流しの船・七夕牛馬なども展示

歴史資料館入口のすぐとなりにある忍潮井の模型

歴史民俗資料館の入口の脇にある池の中に、小さな2つの鳥居が立っています。

神栖市の歴史を知らない人は「神社でもないのになぜ鳥居が?魔除け?」と不思議に思うことでしょう。

これは、息栖神社にある忍潮井(おしおい)の模型です。

右の大きな鳥居が男瓶で、左側が女瓶で、清水が湧き出る様子が再現されています。

この息栖神社の忍潮井は日本三霊泉の1つとされ、縁結びの御利益があるといわれています。

ご利益にあやかりたいと思っている人は、ぜひ本物の忍潮井を訪問してみてください。

関連記事:東国三社・息栖神社~日本三霊泉の忍潮井で縁結びの御利益

国重要文化財古民家である山本宅の模型

歴史民俗資料館の入り口を過ぎてすぐに目に入るのが古民家の模型です。

これは、神栖市内にあって、国の重要文化財に指定されている山本宅を忠実に再現した模型になります。

この山本宅は、江戸中期に建てられたと考えられ、300年近い歴史を持つ貴重な建物です。

大きな梁や柱を使って頑丈に作られた家屋は、2011年の東関東大震災でも倒壊することはありませんでした。

山本家は、この地域のシンボル的な存在である神の池の畔にあり、地引網漁の網元をしていました。

漁家の旧宅が国の指定重要文化財となっているのは、この山本家を含めて全国でわずか4件しかないそうです。

展示室に入ると大きな恐竜の化石が目に入ります

展示室の方に入っていくと、いきなり大きな恐竜の化石に度肝を抜かれます。

歴史民俗資料館では、2019年の夏にも恐竜百科展を行っており、そのときには全長9mにもおよぶアマルガサウルスの全身骨格が展示されていました。

縄文時代から古墳時代にかけて土器や資料

流れ海と古代遺跡と書かれたウインドウの中には、神栖市で採掘された縄文時代から古墳時代にかけてのさまざまな土器や石器などが展示されています。

神栖市では、縄文時代前期のものとみられる奥野谷貝塚が発見されていることから、約5000年前にこの地域に人が住んでいたことがうかがえます。

太古の神栖市の地形も展示されていますが、いまとくらべて陸地の面積が少なく、多くの水域に囲まれていたことに驚かされます。

奈良時代より前には、現在の常陸利根川や浪逆浦、利根川などの区別がなく水域が一体となっていたようです。

この地形を見る限りにおいては、まさに陸の孤島という表現がぴったりします。

神栖市日川地区に現在も残る権現塚古墳の模型

日川地区にある権現塚古墳の1/25スケールの模型が展示されています。

この権現塚古墳は、神栖市に唯一残っている前方後円墳で、大きさは全長が20m、標高が約5.6mとなっています。

古墳の形状から、古墳時代前期の頃のものと思われますが、当時この地域を支配していた豪族のお墓であると考えていいでしょう。

ちなみに、息栖神社は奈良時代まではこの権現塚古墳の近くあったようです。

平安時代初期の806年に、現在の息栖地区にお社が移されています。

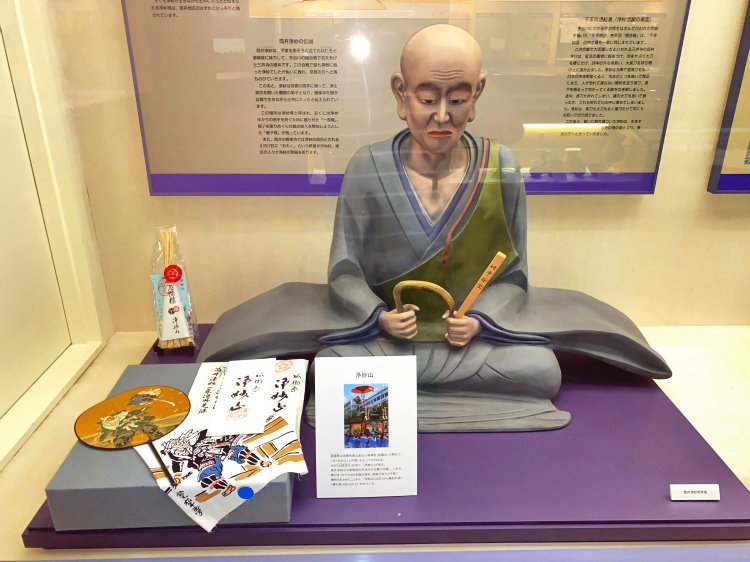

筒井浄妙明秀に関する資料とレプリカの浄妙像

神栖市筒井地区に残る、筒井浄妙明秀にまつわる伝説を紹介しています。

平家物語に登場する僧兵である浄妙明秀が、戦に破れて神栖市の筒井の地に流れ着き、極楽寺を開いた経緯などが解説されています。

この歴史民俗資料館に展示されている浄妙像はレプリカですが、本物の浄妙像はいまも神栖市筒井の極楽寺に保存されています。

筒井浄妙明秀と極楽寺に関しては、以下のページで詳しく解説をしていますので、興味のある方はご覧になってみてください。

関連記事:筒井浄妙明秀の伝説と浄妙塚・極楽寺

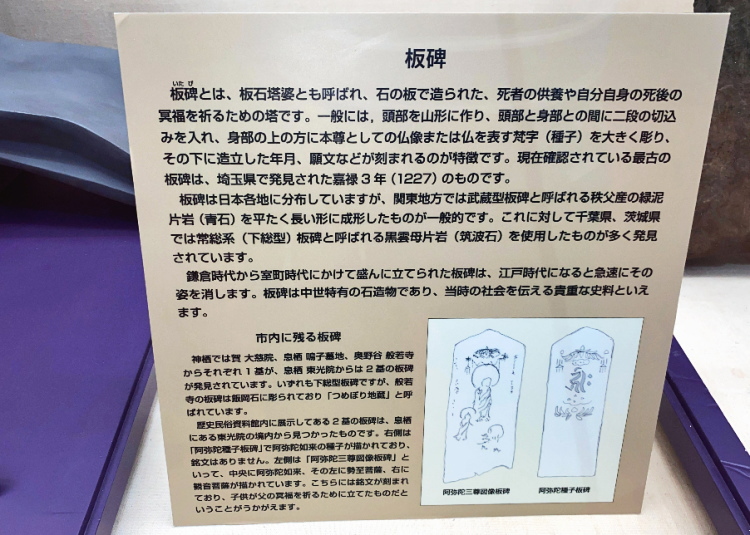

中世の時代に死者の供養のために作られた板碑

こちらは、板碑と呼ばれる中世の時代に作られた墓石のようなものです。

板碑塔婆といわれることもあり、まさに石で作られた塔婆といえそうです。

現在のような四角い墓石を家ごとに建てるお墓のスタイルは、江戸時代に檀家制度が確立されてから始まったものです。

中世の頃には、こうした板碑などで死者の供養をしていたのでしょう。

また、自分自身の死後の冥福を祈って、生前に板碑が建てられることもあったようです。

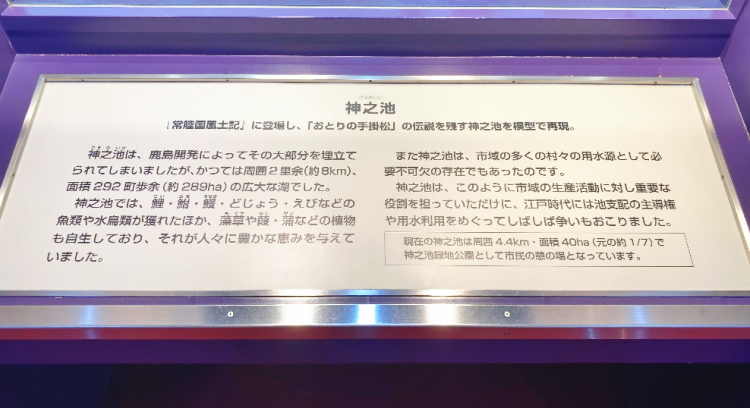

歴史民俗資料館に来たら必見の神之池のパノラマ風模型

こちらは、まだ埋め立てをされるまえの神之池(ごうのいけ)のパノラマ風の模型です。

まるでCGを見ているかのような壮大なで美しいこの模型は、歴史民俗資料館に来たら必見です。

当時の神之池周辺の様子が3Dでリアルに把握できます。

平面の写真でしか紹介できないのが残念です。

常陸国風土記に登場する、「おとりの手掛け松」なども再現されています。

「おとりの手掛け松」を知らない方のために、簡単に説明をしておきます。

神之池の近くに五郎兵衛と妻、そして娘のおとりの三人が暮らしていました。

ある不漁の年、五郎兵衛は「おとりを差し上げますから魚がたくさん捕れるようにしてください」と願掛けをしました。

その結果、大漁になって五郎兵衛はとても喜んでいたのですが、ある日神之池の主と名乗る大蛇があらわれて、娘のおとりを連れていってしまったのです。

実は、五郎兵衛が差し上げますといったのは、娘のおとりではなく鳥居のことだったのですが、勘違いをされてしまったのです。

娘のおとりは、つれて行かれるのを嫌がって、松の木に手をかけて必死に踏ん張りましたが、力尽きて水底深く沈んでしまいました。

このとき、娘のおときがつかまっていたとされるのが「おとりの手掛け松」です。

もちろん、このおとりの手掛け松は枯れてしまって現存はしていません。

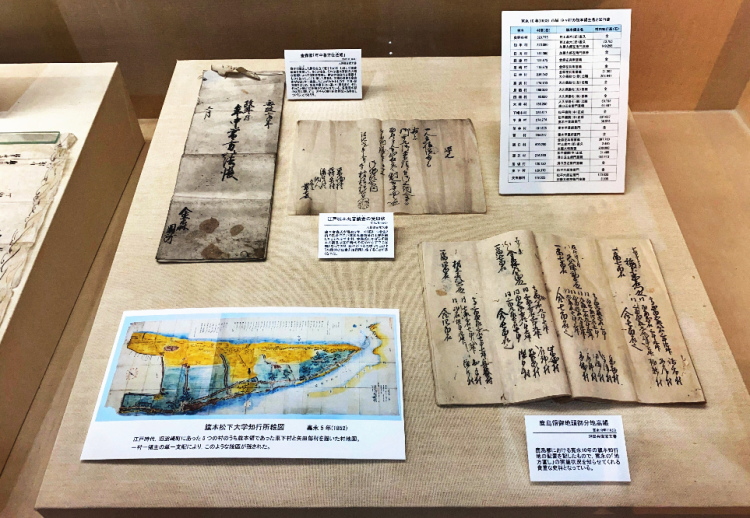

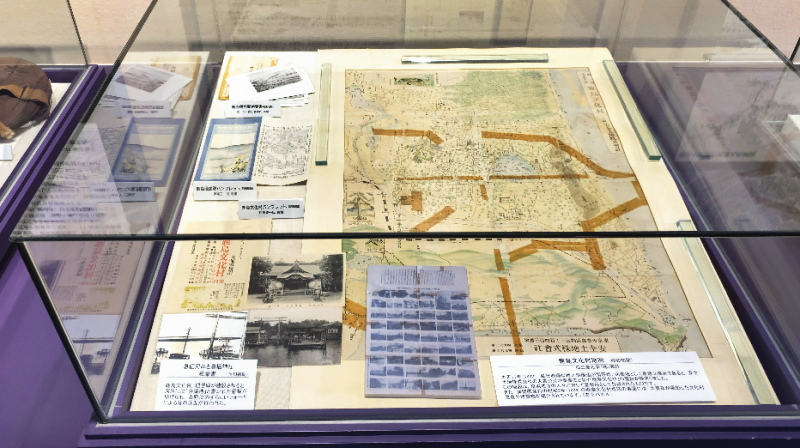

江戸時代における神栖地区の村々や石高などの資料

歴史民俗資料館では、江戸時代における神栖地域の村々の様子なども詳しく解説されています。

現在の神栖市で部落と呼ばれている地域が、当時はそれぞれの村であったことが分かります。

たとえば、奥野谷村、知手村、下幡木村、筒井村といった具合です。

現在でも賀地区を賀村といったりしますが、当時の呼び方がそのまま残ってしまったのでしょう。

それぞれの村の石高や村を管轄していた旗本の名前などが書かれています。

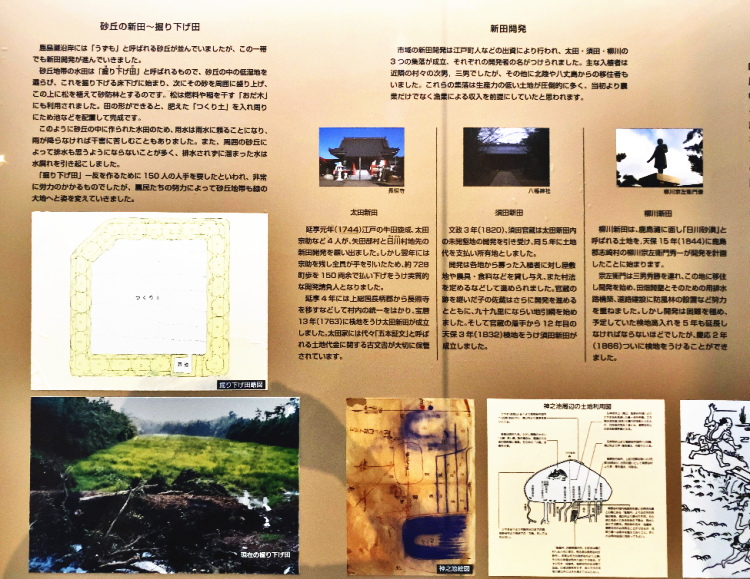

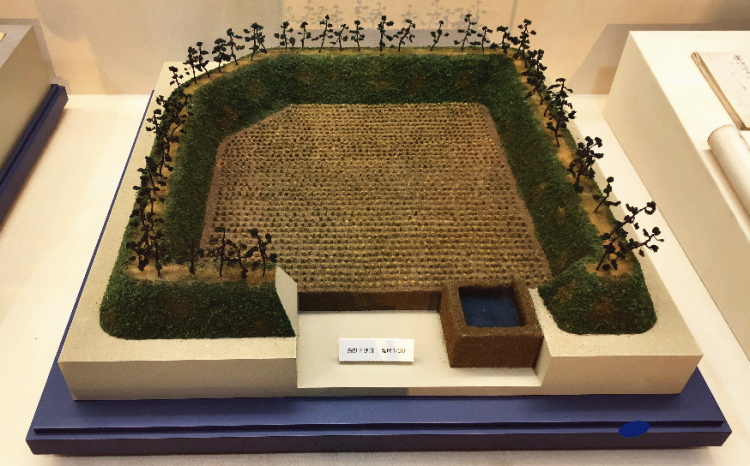

掘り下げ田による新田開発に関する資料と模型

もともと鹿島灘沿岸一帯は砂丘が並んでいましたが、その砂丘に「掘り下げ田」という独特な形式の新田を開発していった様子が解説されています。

この新田開発により、太田新田、須田新田、柳川新田という3つの集落が江戸末期に成立しています。

「掘り下げ田のリアルな模型も展示されています。

また、江戸時代には、神之池の支配権や用水利用権をめぐって、各村々でしばしば争いが起こったようです。

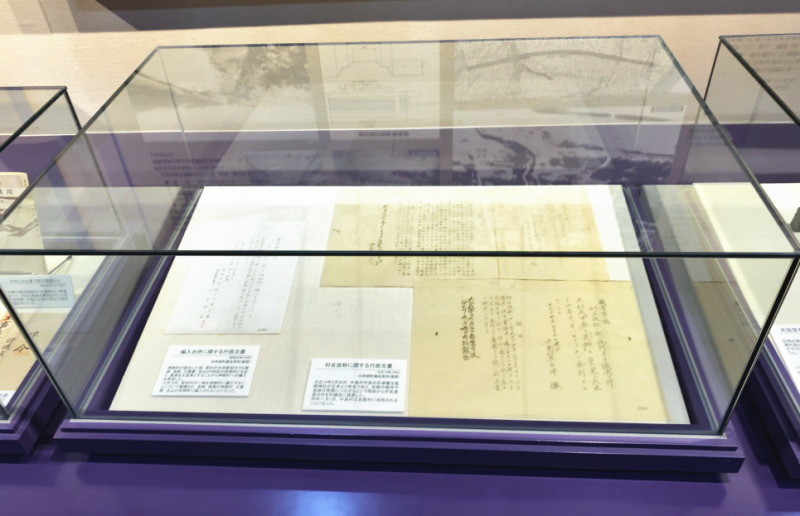

幕府評定所による裁許状が展示されており、当時の村人たちの生々しい様子が伝わってきます。

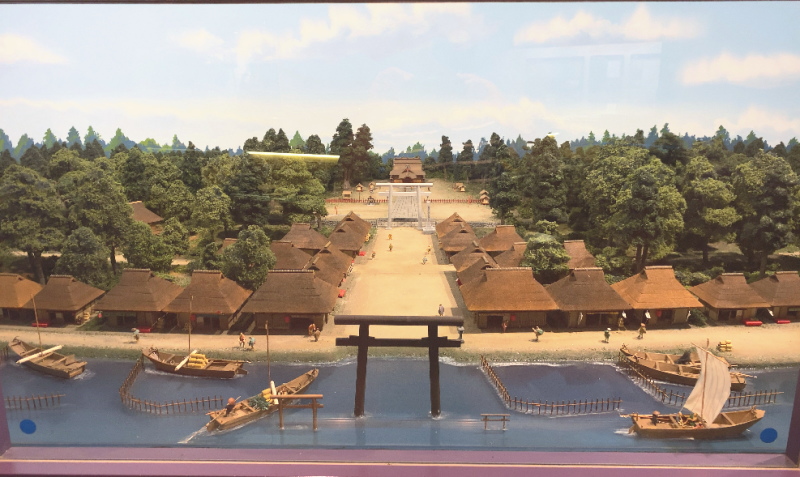

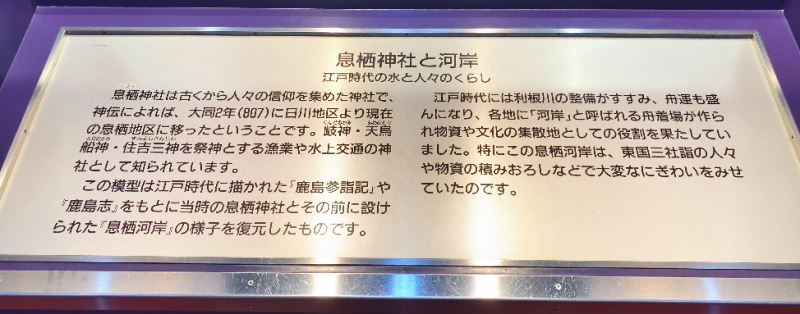

江戸時代の息栖神社をリアルに表現したパノラマ風の模型

こちらは、江戸時代の息栖神社の様子を3Dでリアルに表現した、パノラマ風の壮大な模型です。

こちらも、歴史民俗資料館を訪れたら必ず見ておくことをおすすめします。

模型をしばらく眺めていると、江戸時代にタイムスリップしたような錯覚さえ起こしてしまうほどリアルに作られています。

忍潮井の2つの小さな鳥居や、御神木の夫婦杉などもみごとに再現されています。

江戸から来た人々が、木下(現在の印西市)から船に乗って東国三社巡りをしていたということが、この模型を見ているとよくわかります。

参道の両側に多くの茶屋が立ち並んでいる様子から、当時はかなり栄えていたことがうかがえます。

当時の東国三社巡りのルート図なども展示されています。

行徳を出発して、木下(きおろし)から遊覧船に乗って、鹿島、息栖、香取の三社詣でをして帰路につくルートだったようです。

東国三社を訪れた文人墨客を紹介したパネルには、松尾芭蕉、吉田松陰、賀茂真淵、小林一茶、十辺舎一九、渡辺崋山などのそうそうたる歴史上の著名人の名前がならびます。

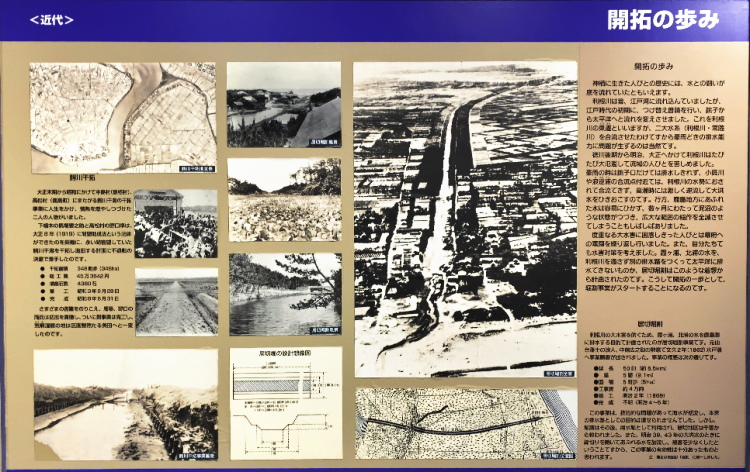

神栖の近代の開拓に関するさまざまな資料

歴史民俗資料館には、神栖における近代の開拓の歩みに関する資料も多く展示されています。

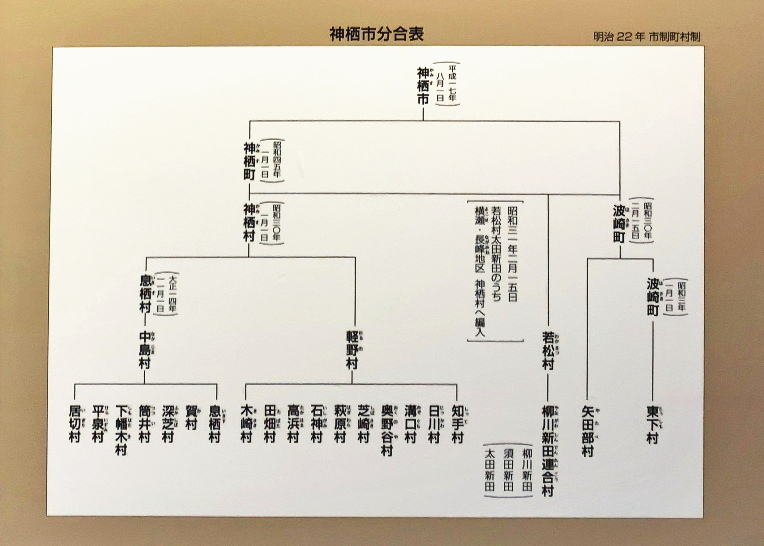

過去にたくさんの村々が合併を繰り返すことで、現在の神栖市が誕生した経緯が一目で分かる資料もみられます。

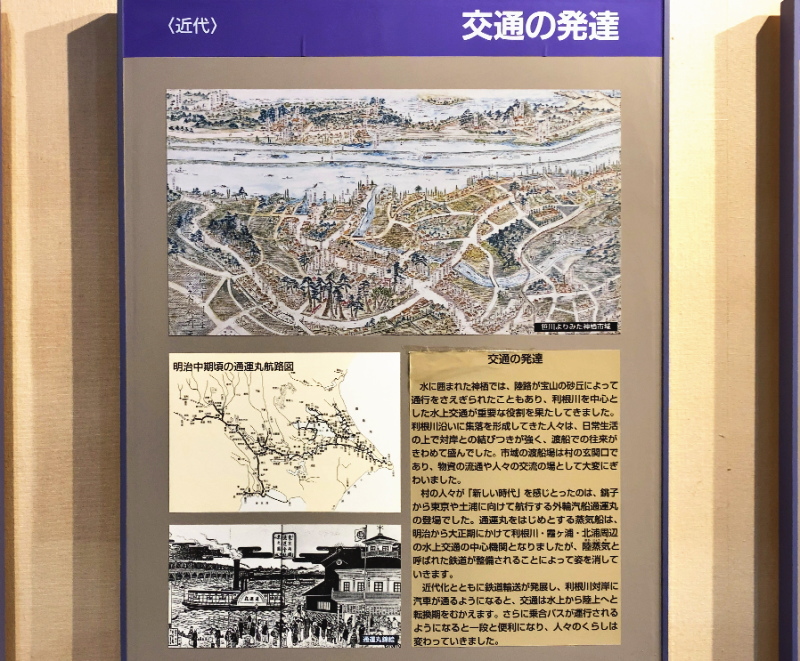

明治時代から大正期にかけて、利根川沿いの水上交通の要として活躍していたのが通運丸という蒸気船で、銚子から土浦や東京に向けて航行されていました。

銚子から東京までの運賃は、明治43年当時で60銭でした。

現在の貨幣価値になおすと2900円ほどになります。

現在の、銚子駅から東京駅までの高速バスの料金が2600円ですから、それよりもわずかに高いイメージです。

この通運丸の1/50スケール模型も展示されています。

大正12年に、神之池周辺を別荘地や保養地とする「鹿島文化村」の建設が始まったことを紹介する資料もあります。

京浜地方の人向けに「鹿島文化村」のパンフレットを制作して、当時としてはめずらしいフォードによる客の送迎なども行われたようです。

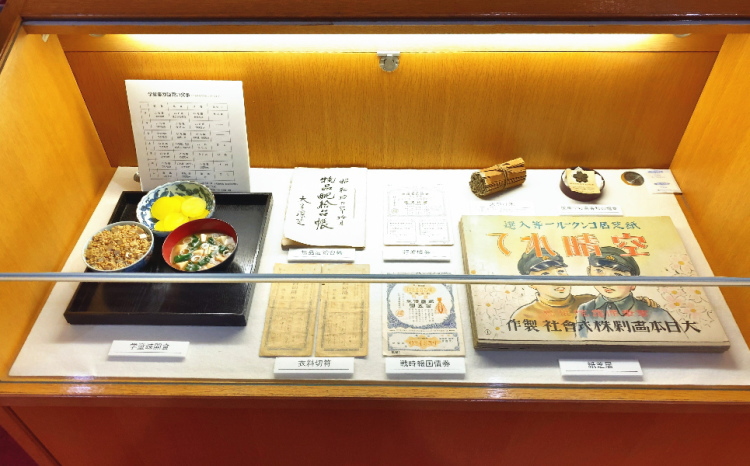

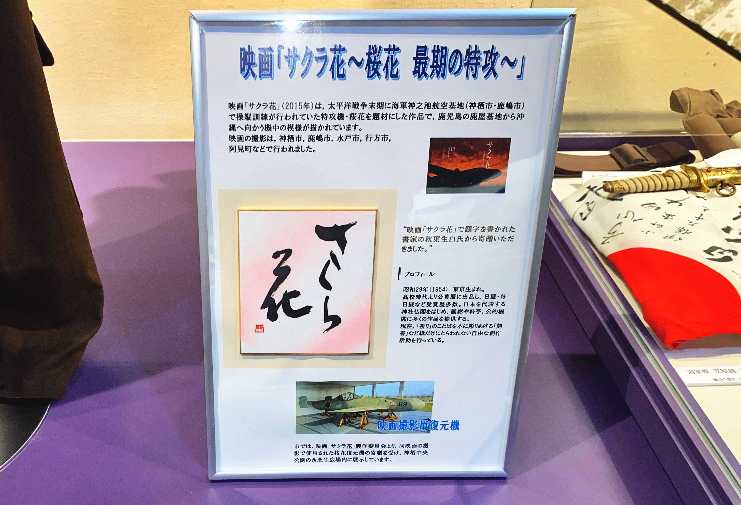

第二次世界大戦当時のさまざまな展示品

歴史民俗資料館には、第二次世界大戦当時の品々もたくさん展示されています。

当時の神栖市には神之池海軍飛行場があり、ここで海兵や予備学生、予科練卒業生が零戦の練習飛行をしていました。

終戦が近くなってくると、人間爆弾と呼ばれた特攻専用機「桜花」の訓練基地と変わり、ここで訓練を受けた多くの若者が、特攻隊員として沖縄の海に散っていきました。

2015年に制作された「サクラ花」という映画は、この桜花による特攻隊員の姿を描いたものです。

戦後の復興に関するさまざまな資料も展示されています。

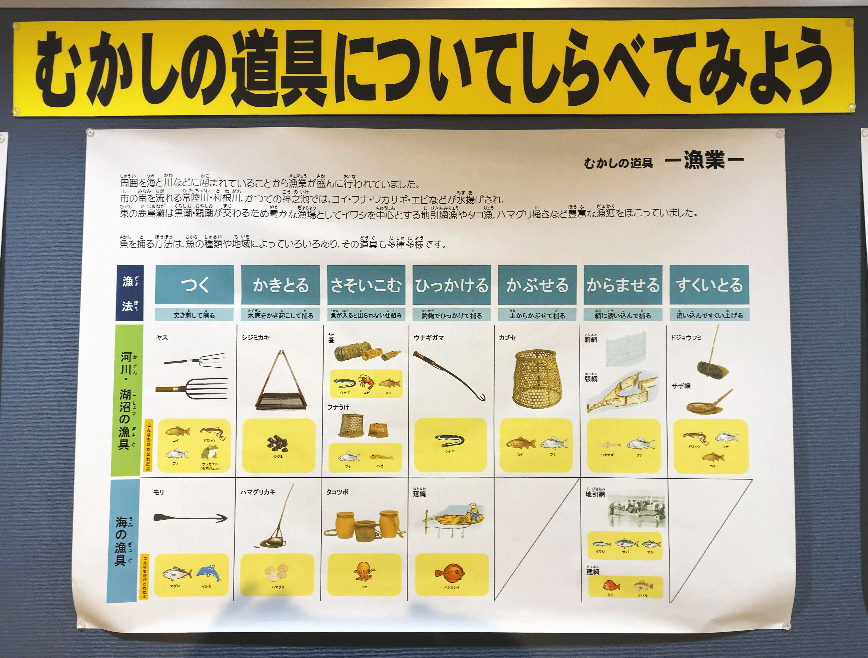

歴史民俗資料館の2階に展示されている昭和のレトロな道具

歴史民俗資料館の2Fの展示室には、昔のさまざまな道具が展示されています。

昭和40年代くらいまでは、農家の物置にはこうした道具が普通に置かれていました。

農家に生まれ育った60代以降の人たちにとっては、どれもが懐かしいものばかりでしょう。

唐箕(とうみ)と呼ばれる、風の力を利用して籾殻・玄米・塵に選別するための道具が、真ん中の目立つところに置かれています。

レトロ好きの人は、ぜひ2階の展示室を訪れてノスタルジックな気分に浸ってみるといいでしょう。

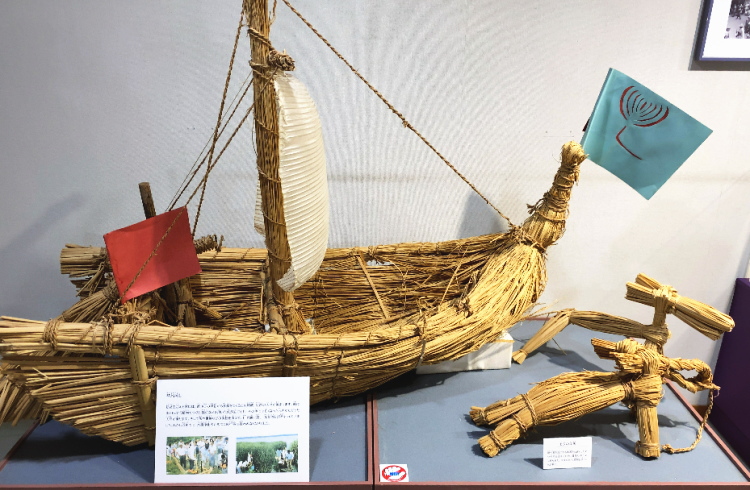

古銭・臼と杵・盆船流しの船・七夕牛馬なども展示

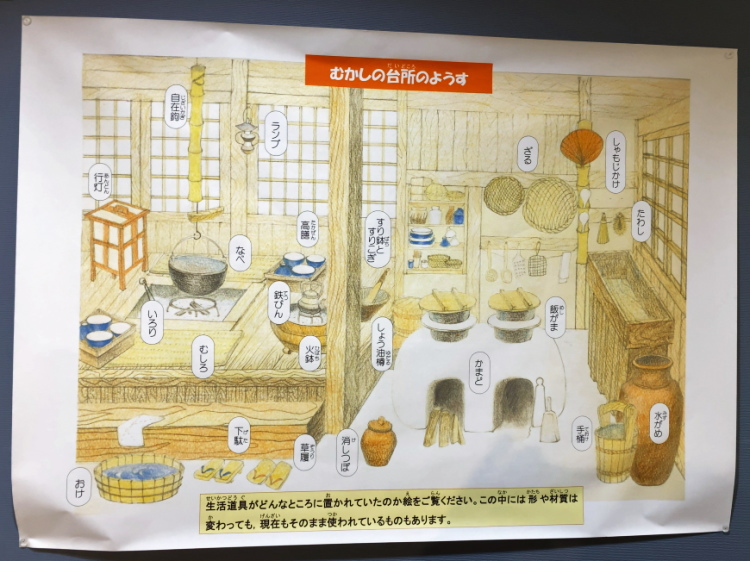

歴史民俗資料館の2階には、古いお金や昔の台所の様子が分かる絵なども展示されています。

こちらは、餅をつくための臼と杵です。

当時の農家では、どこの家でも臼と杵がありました。

餅をつくときだけではなく、自家製の味噌を作るときにも大活躍しています。

2階の展示室の入口のところには、「まこも」という植物で作られた盆船流しに使う船が展示されています。

かつては、新盆のときにこの船を作って海や川に流しましたが、現在では環境保護の観点からほとんど行われなくなっています。

船のとなりに展示されているのは、「まこも」で作られた七夕牛馬です。

当時の子ともたちは、旧暦の七夕(お盆の前後)になると、家のおじいちゃんがこの牛馬を作ってくれるのを楽しみにしていたものです。

当時の農家にとって牛馬はとても大切なパートナーでしたので、この「まこも」で作った牛馬にお餅をたべさせたりして大切に扱いました。

どこの家で作られる七夕牛馬も、まったく同じ作りで同じ形をしていたのは、当時の制作伝承がうまく行っていた証でしょう。

現在では、こうした「まこも」を使った船や牛馬を作ることのできる人は、ほとんどいなくなってしまいました。

古くからの伝統文化がどんどん廃れて行ってしまうのは、なんとも淋しい限りです。

神栖市歴史民俗資料館は、神栖市在住の人以外でも十分に楽しむことができます。

歴史好きの方やレトロなものに興味がある人は、ぜひ一度訪問してみるといいでしょう。

文:護持八平