鹿嶋市にある鹿島神宮は、茨城県を代表するパワースポットです。

茨城県というよりも、日本のなかでも屈指の人気パワースポットといってもいいでしょう。

鹿嶋市の人口はわずか6万7千人にもかかわらず、鹿島神宮の初詣の参拝者数は60万人を超えるといわれています。

このことは、鹿島神宮がいかに全国の人たちに愛されているかの証といえるでしょう。

また、鹿島神宮は、「神社」でなく「神宮」という名称が用いられています。

明治になる前まで神宮の名称を用いることができたのは、日本でわずか3社だけでした。

それが、伊勢神宮、鹿島神宮、香取神宮です。

天皇家ゆかりの格式の高い神社だけに「神宮」という称号が許されたのです。

ここでは、そんな由緒のある鹿島神宮の魅力をたっぷりと語ってみたいと思います。

関連サイト:鹿島神宮公式サイト

日本最大の水上鳥居である鹿島神宮の西の一之鳥居

鹿島神宮の西の一之鳥居は、北浦に面したところにそびえたっています。

江戸時代には、多くの人たちが木下茶船という遊覧船に乗って東国三社詣をしました。

東国三社巡りをすると、伊勢参りにいったのと同等のご利益があるといわれていたからです。

ちなみに、東国三社というのは、鹿島神宮、息栖神社、香取神宮です。

江戸を出た参拝者たちは、木下(印西市)まで徒歩できて、そこから遊覧船で東国三社をまわったのです。

そのときに遊覧船が入ってくる鹿島神宮の入口となるのが、この西の一之鳥居だったわけです。

水上にある鳥居としては日本最大で、高さが18.5m、横幅は22.5mもあります。

写真のなかで、鳥居の奥に写っているのは鹿嶋市と潮来市をむすぶ神宮橋で、新旧2本の橋がかけられています。

樹齢600年の杉の木で作られた鹿島神宮の大鳥居

鹿島神宮の前まで来ると、杉の木で作られた大鳥居が目に飛び込んできます。

以前は、御影石で作られた大鳥居がたっていましたが、2011年の東関東大震災で倒壊してしまいました。

現在の大鳥居は、鹿島神宮の森から切り出された樹齢600年の杉の木によって作られたもので、その竣工イベントには3万5千人もの人が訪れました。

御手洗池(みたらしのいけ)のすぐ近くに、このときに使われた杉の木の切り株がいまも残っています。

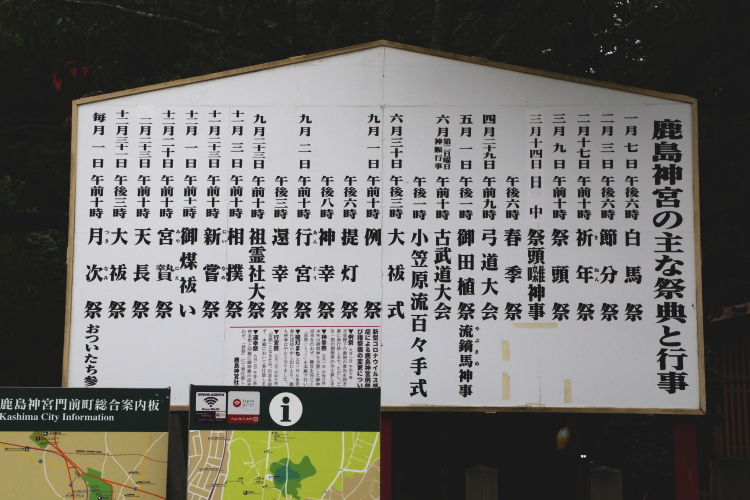

鹿島神宮で行われるさまざまな祭典や行事

この大鳥居のすぐとなりには、鹿島神宮の主な祭典と行事の案内板が掲げられています。

鹿島神宮の祭典のなかでも、特に大規模に行われるのが、3月9日に行われる祭頭際で、色鮮やかな衣装をまとった約200人の氏子たちが、180cmの樫の棒をぶつけ合いながら街中を練り歩きます。

はじめて見る人は、樫の木のぶつかり合う音と、囃人たちの「イヤートホヨトホヤァー」という掛け声に圧倒されることでしょう。

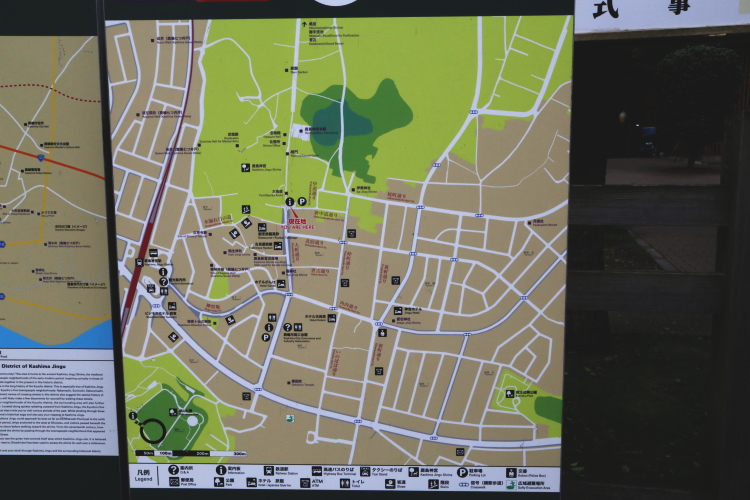

鹿島神宮の主な祭典と行事の案内板のとなりには、鹿島神宮門前町の総合案内版があります。

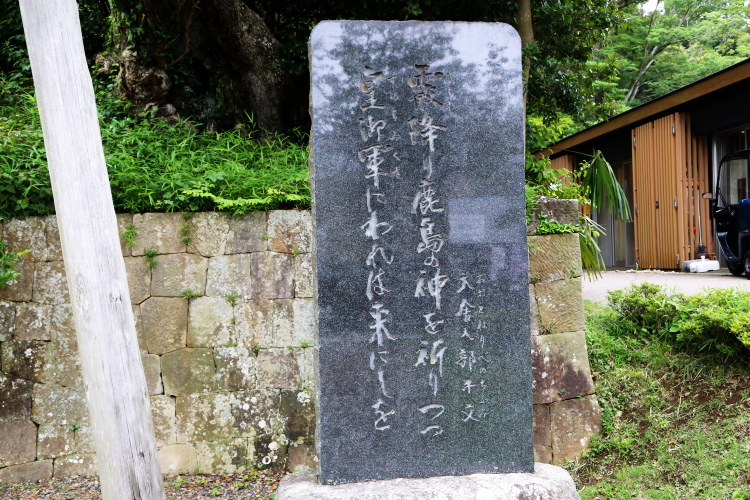

大鳥居の右側には、奈良時代の防人である大舎人部千文によって詠まれた歌の碑が目に入ります。

「霰降り 鹿島の神を 祈りつつ 皇御軍に 我は来にしを」

この歌は、万葉集の20巻におさめられているものです。

大鳥居の近くにある駐車場に面したところに、食事処が並んでいます。

一番手前に「笹本」というお食事処があるのですが、ここはパワースポット好きの人に絶大な人気のある「斎藤ひとり」さんが鹿島神宮に来たときによく食事をされるところです。

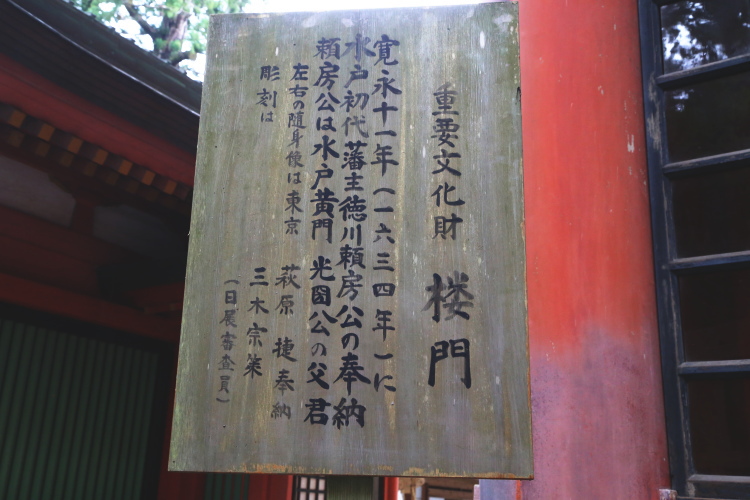

手水舎と徳川頼房によって奉納された楼門

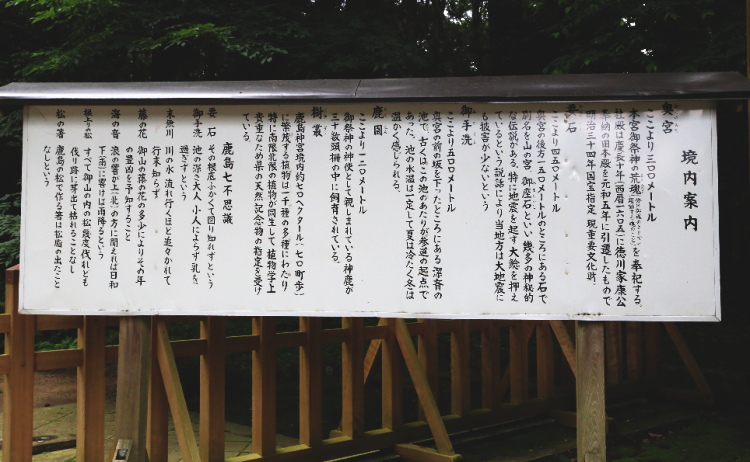

大鳥居をくぐってすぐ右側には、鹿島神宮境内の総合案内版があります。

鹿島神宮の境内は非常に広いですので、はじめて訪れるかたはこの案内板に目を通しておくといいでしょう。

境内案内板をすぎて、参道をそのまま進んでいくと、楼門の手前に手水舎があります。

訪問したのが2020年6月ということもあり、昨今の事情により柄杓を使わずに手洗いができる仕掛けになっていました。

手水舎をすぎてすぐのところには、迫力満点の楼門が建っています。

この楼門は、水戸藩の初代藩主である、徳川頼房が寛永十一年(1634年)奉納したもので、日本三大楼門の一つに数えられています。

他の二つは、福岡県の筥崎宮と熊本県の阿蘇神社にある楼門です。

ちなみに徳川頼房は、水戸黄門で有名な光圀の父君にあたる人物です。

アントラーズの寄書・大助人形・お札・お守り授与所・茅の輪

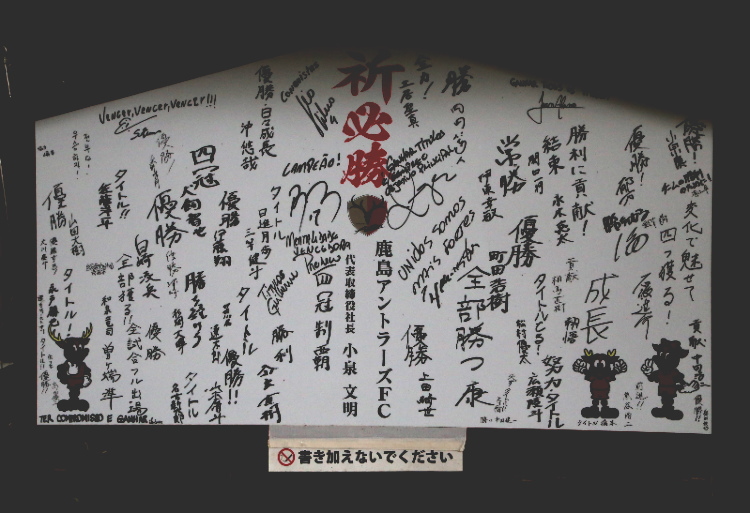

楼門を抜けると、そのすぐ右側にたくさんの絵馬がかけられています。

さらにそのすぐ隣には、鹿島アントラーズの選手たちによる寄せ書きがあります。

鹿島アントラーズが強いのは、鹿島神宮の神様とサッカーの神様ジーコのパワーをダブルでもらっているからかも知れません。

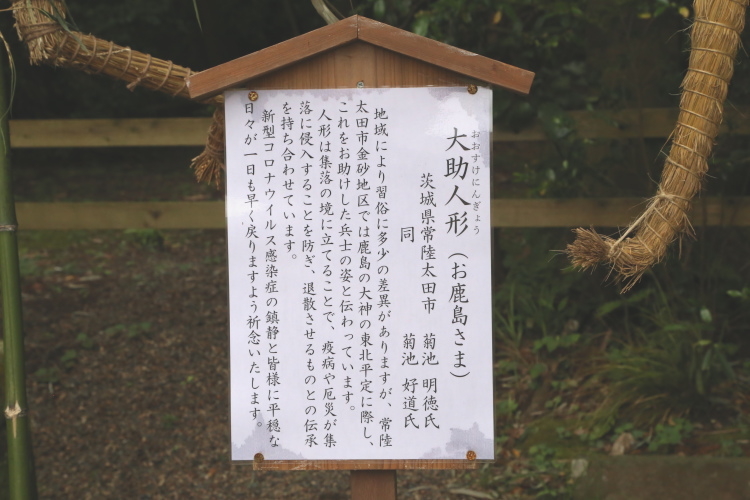

絵馬掛けの左側に目を移すと、なにやら不思議な人形が目に飛び込んできます。

これは大助人形(お鹿島さま)と呼ばれるもので、この人形を集落の境にたてることで、疫病や災害が集落のなかに侵入するのを防ぐことができるという言い伝えのあるものです。

鹿島の神が東北を平定したときに、お助けをした兵士の姿だといわれています。

この大助人形がたてられている向かい側には、お札・お守り授与所があります。

2019年に建て替えされたばかりのため、新しくてとてもきれいな建物です。

本殿の少してまえの参道の真ん中には、大祓式のための茅の輪(ちのわ)が設置されていました。

この茅の輪をくぐることで無病息災や厄除けのご利益があるとされていますが、いつでもこの茅の輪が設置されているわけではありません。

茅の輪くぐりができるのは、大祓式が行われる6月と12月の年に2回だけです。

茅の輪くぐりには作法があります。

1回目の輪をくぐったあと左に回り、2回目は右回り、そうしてもう1回左にまわって、最後は直進します。

そして、そのまま本殿にお参りをするというのが正式なやり方です。

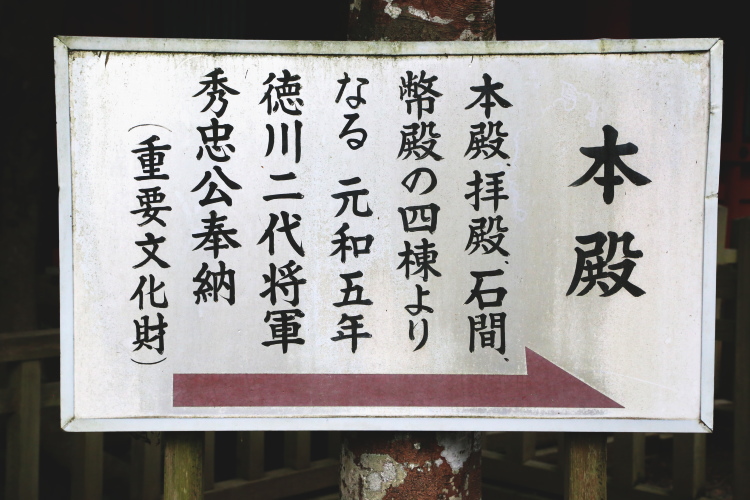

二代目将軍徳川秀忠奉納の本殿と拝殿

神社の多くは、参道を歩いて行ったその突き当たりに拝殿や本殿があります。

ところが、鹿島神宮の場合は違います。

鹿島神宮の拝殿と本殿は、楼門を抜けて少し進んだところの左側にあるため、参道からは見えません。

太古の昔の神社は、参道から絶対に本殿が見えないようにするのが一般的だったようなので、2600年以上の歴史を有する鹿島神宮ならでは配置といえるかも知れません。

また、神社の多くは南向きに拝殿や本殿が建てられていますが、鹿島神宮の場合は北向きなのです。

もともと鹿島神宮界隈に住んでいる地元の人は何も感じませんが、初めて鹿島神宮に来た人はこの社殿の向きに違和感をおぼえるといいます。

大和朝廷が北方の蝦夷を警戒していたことから、その方面に睨みをきかすためにそういう配置になったと伝えられています。

現在の鹿島神宮の拝殿と本殿は、元和5年(1619年)に徳川二代将軍秀忠公によって奉納されたものです。

手前に拝殿があり、その奥が本殿になっている三間社流造と呼ばれる建築様式です。

本殿の裏手には、おおきな御神木がそびえたっています。

この御神木の近くに「鏡石」と呼ばれる石があるのですが、残念ながら一般の人が立ち入ることはできません。

もともとこの場所には、初代将軍徳川家康が奉納した本殿がありましたが、現在の本殿を建てるときに奥参道の突き当たりに移設をし、奥宮として荒御神をまつっています。

鹿島神宮の武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)は、日本最強の武道の神様とされていたこともあり、徳川家からの厚い信仰を受けていたものと思われます。

剣道や柔道などの道場にいくと、鹿島大明神と香取大明神の掛け軸がかかっているのを目にすることが多いですが、武道を志す人にとってはとても心強い神様なのです。

古事記に書かれた国譲りで大活躍の鹿島神宮の神様・武甕槌大神

武甕槌大神は、古事記の中に出てくる国譲り(くにゆずり)で活躍した神様です。

天照大御神(アマテラスオオカミ)の命を受けて出雲の国まで行き、大国主神と国譲りの交渉をしたわけです。

何度かの交渉によって大国主神は国を譲ることになり、その後は天照大御神の子孫である天皇が代々日本の国を治めるようになったとされています。

また、大国主神は国を譲るかわりに、全国の八百万の神を取りまとめる権利を得たとの言い伝えがあります。

毎年11月の神無月(かんなづき)になると、八百万の神が出雲大社に集まるのは、そういった理由があるからだといわれています。

ちなみに、出雲地方では11月を神在月(かみありづき)といいます。

高房社・仮殿・祈祷殿

拝殿の参道をはさんでななめ向かい側には、高房社の摂社があります。

本殿に参拝をする前に、この高房社に詣でるのが古くからの習わしとなっていますが、初めて鹿島神宮に来られる方はなかなか気がつかないかも知れません。

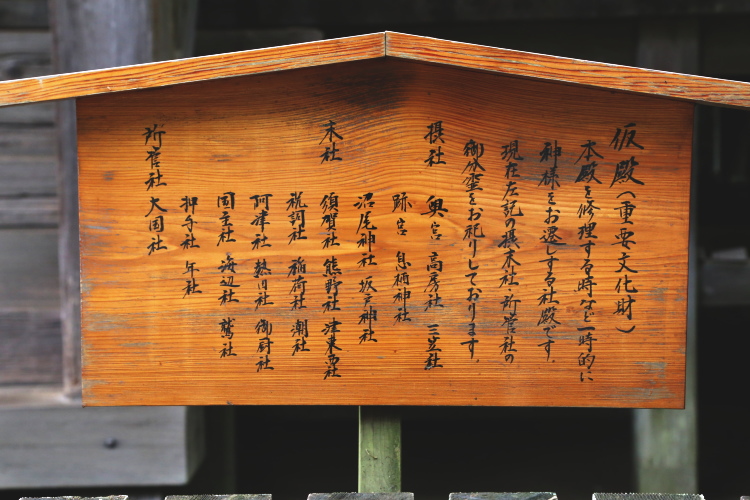

高房社の北側には、仮殿と呼ばれる建物があります。

これは、本殿を修復するときなどに一時的に神様をお遷えしするための社殿で、現在はさまざまな摂社や末社の分御霊をお祀りしています。

鹿島神宮で御祈祷をしてもらったり、御朱印をいただいたりするには、お札・お守り授与所ではなく、祈祷殿に行く必要があります。

祈祷殿は、拝殿・本殿の正面を南側に向かって奥に行ったところにあります。

鹿島神宮、息栖神社、香取神宮の東国三社巡りをして、すべての御朱印を集めると記念品が授与されます。

奥参道にある鹿園・さざれ石・奥宮

鹿島神宮の本殿に参拝をして御朱印をもらったらそのまま帰ってしまう人も少なくないのですが、それだと本当にもったいないです。

なぜなら、さらに奥参道を進んでいくことによって、さまざまなパワースポットに巡り合うことができるからです。

奥参道の森林の中を歩いていくだけでも十分に癒されます。

毎年5月1日には、この奥参道で流鏑馬が行われます。

まだ見たことのない人は、ぜひ一度5月1日に鹿島神宮を訪れてみるといいでしょう。

すぐ目の前を馬が疾走する姿に圧倒されます。

参考:鹿島神宮の流鏑馬の様子

奥参道に入ってしばらく歩くと、左側に「さざれ石」があります。

国歌である君が代の歌詞に出てくるさざれ石ですが、さざれ石を目にする機会はめったにないと思いますので、じっくりと鑑賞していくといいでしょう。

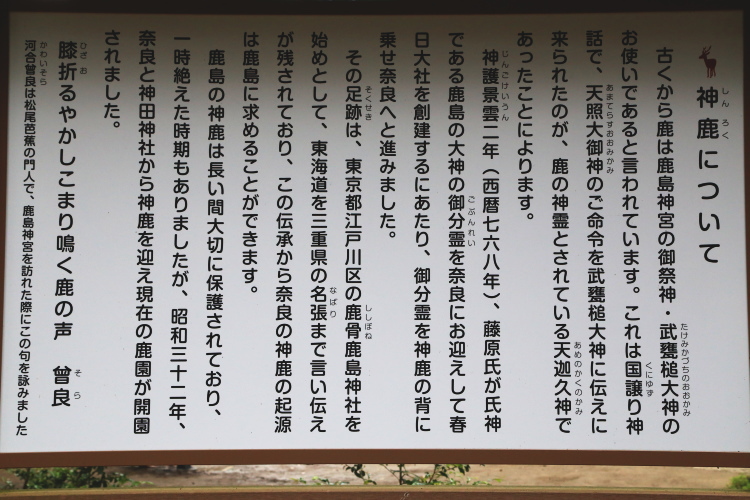

さざれ石のとなりには鹿園があり、たくさんの鹿が飼われています。

鹿島神宮という名前からも分かるように、この地にはもともとたくさんの鹿が生息していました。

鹿と言えば奈良の春日大社が有名ですが、実は鹿島神宮の鹿が本家本元なのです。

春日大社を建てるときに、鹿島の神様である武甕槌大神の御分霊を鹿の背中にのせて遷したと伝えられています。

そのため、春日大社では、鹿が神様の使いとして大切にされているわけです。

その後、もともと鹿島の地にいた鹿の数が減ってしまったことから、昭和32年に春日大社と神田神社から鹿を譲り受けることになりました。

現在の鹿園にいる鹿たちは、もともと鹿島地区にいた鹿ではなく、春日大社と神田神社から譲り受けた鹿たちの子孫ということになります。

ちなみに、アントラーズというのは「鹿の角」という意味です。

鹿島神宮の奥宮では音を立てない忍び手が正しい作法

奥参道は、鹿園を過ぎてもまだまだ続き、奥宮方面へと向かっていきます。

途中に、熱田社の末社があります。

奥参道の突き当たりまで来ると、鹿島神宮の奥宮があらわれます。

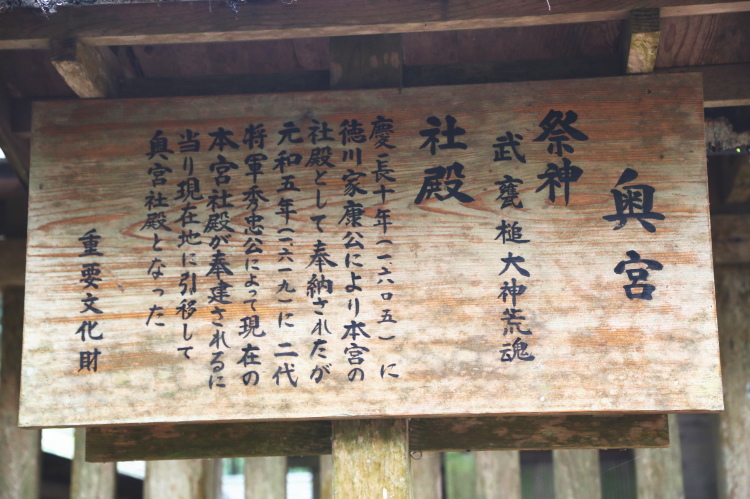

この鹿島神宮の奥宮は、初代将軍である徳川家康によって慶長十年(1605年)に奉納されたもので、もともとは本宮の社殿でした。

現在の本宮の社殿を2代目徳川将軍である秀忠が元和5年(1619年)に奉納されたときに、この位置に移されて奥宮社殿となりました。

この奥宮も本宮と同様に、北向きになっています。

この奥宮の祭神は、武甕槌大神(タケミカヅチノカミ)の荒御魂(あらみたま)です。

そのため、本宮とは参拝の作法が異なります。

二礼二拍手一礼の動作は同じですが、二拍手のときに音を立てないのが奥宮での正しい作法です。

これは忍び手(しのびて)と呼ばれる作法で、荒御魂を刺激しないようにそのような作法になっているのかも知れません。

しかし、多くの参拝者はそうした作法を知りませんから、奥宮の前ではパンパンという派手な音が連日鳴り響いています(汗)

ちなみにこの忍び手は、神式の葬儀のときの作法でもありますので、覚えておくと葬儀で恥をかかなくて済みます。

奥宮の真裏には、御神木と思われる大きな杉の木があります。

スピリチュアル好きの人たちの間では、この杉の木から強いパワーが出ていると評判です。

多くに人にペタペタと触られたため、杉の木の表面が擦り減ってしまっているところがあります。

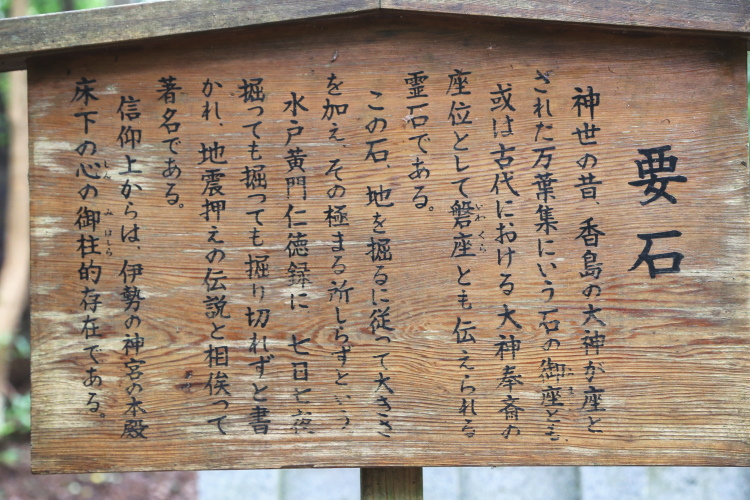

ナマズの頭を押さえている鹿島神宮の要石

奥宮の先は、要石(かなめいし)方面と御手洗池(みたらし)方面の二手に分かれています。

右手の方に向かうと、その先に要石(かなめいし)があります。

要石に向かう途中に、武甕槌大神が巨大ナマズの頭をおさえている石像があります。

鹿島神宮の要石が、ナマズの頭をおさえて地震を防いでいるという言い伝えを表したものです。

鹿島神宮の要石は、地上に出ている部分はごくわずかですが、地中に埋まっている部分は計り知れないほど巨大であると言い伝えられています。

水戸黄門が家来に7日7晩掘らせたが、あまりに大きくて掘り切れなかったという伝説も残っています。

また、鹿島神宮と同じく東国三社の1つである香取神宮にある要石とは地中でつながっているという説もあります。

鹿島神宮の要石は、中央が窪んでいるのに対して、香取神宮の要石は凸型になっています。

要石のとなりには、歌人である小林一茶が文化十四年に鹿島詣でをしたときに詠んだ句が掲示されています。

「大地震にびくともせぬや松の花」

鹿島七不思議の1つである御手洗池

要石から奥宮のところまで戻り、奥参道の突き当たりを左方面に降りていくと御手洗池があります。

この御手洗池は、要石とともに鹿島七不思議の1つに数えられており、大人が入っても子どもが入っても水の深さが胸を超えることがないといわれています。

現在の鹿島神宮は、大鳥居から入って、手水舎で身を清めてから本殿に向かうのが正式なルートです。

しかし、太古の昔にはこの御手洗池で身を清めてから、坂を上って本殿に向かうのが正しいルートだったといわれています。

この御手洗池では、毎年1月下旬の一番寒さが厳しいときに、大寒禊が行われます。

約200人あまりの人がふんどし1枚で御手洗池に入り、神職とともに大祓詞(おおはらえのことば)を唱える様はまさに圧巻です。

参考:鹿島神宮の大寒禊

御手洗池の裏手に行くと、湧水が流れています。

この湧水を使って身を清めたり、ポリ容器に水を詰めて持ち帰ったりする人も少なくありません。

多くの人が利用しやすいように、柄杓やじょうごが用意されています。

御手洗池のとなりに「一休」というお食事処がありますが、ここのコーヒーはこの天然の湧水を使って作られています。

日本有数のパワースポットで味わう天然湧水のコーヒーは格別な味わいです。

文:護持八平