好文亭は水戸の偕楽園内にある施設で、偕楽園を開設した9代目水戸藩主の徳川斉昭がみずから設計をしています。

好文亭の構造は木造二層三階建てとなっており、三階の楽寿楼からの眺めはとても素晴らしく、偕楽園や千波湖の美しい光景を目の当たりにすることができます。

今回は、実際に好文亭を訪問して、徳川斉昭が実際に眺めていた景色を体験してきました。

尊王攘夷派であった徳川斉昭は、この楽寿楼からの景色を眺めながら、幕末の日本についてさまざまことに思いをはせていたのでしょう。

好文亭の「好文」というのは、学問を好むという梅の異名です。

人々が武芸や学問にはげむかたわら、ここで心身を保養するようにとの思いから、徳川斉昭はこの建物を好文亭と名付けたようです。

好文亭の門から亭内への入口

後楽園内には、好文亭に入っていくためのいくつかの門があります。

後楽園の東門からまっすぐ進んで来ると姿をあらわすのが、この芝前門です。

芝前門と向かい合うように西側にあるのがこの中門で、表門から入って杉林や竹林の中を500mほど歩くとこの中門に到着します。

ちなみに、こちらが表門になります。

偕楽園の南側にあるのが、こちらの櫟門(くぬぎもん)になります。

中門、あるいは芝前門を抜けて、南側に向かって少し歩くと好文亭の受付が目に入ります。

ここで観覧料(大人200円、小人と満70歳以上は100円)を支払って好文亭に向かいます。

好文亭の中には、建物の西側にある玄関口から入っていきます。

玄関口のすぐ近くには、待合があります。

好文亭1階にある東塗縁・西塗縁・御座の間

好文亭1階の東側にあり、庭園を眺めることができるのが、18畳総板張りの東塗縁です。

徳川斉昭は、この東塗縁に藩内の80歳以上の家臣や90歳以上の庶民を招き入れて、養老の会を催しました。

当時の人々は年長者を敬う気持ちが強く、お殿様である徳川斉昭も例外ではなかったわけですね。

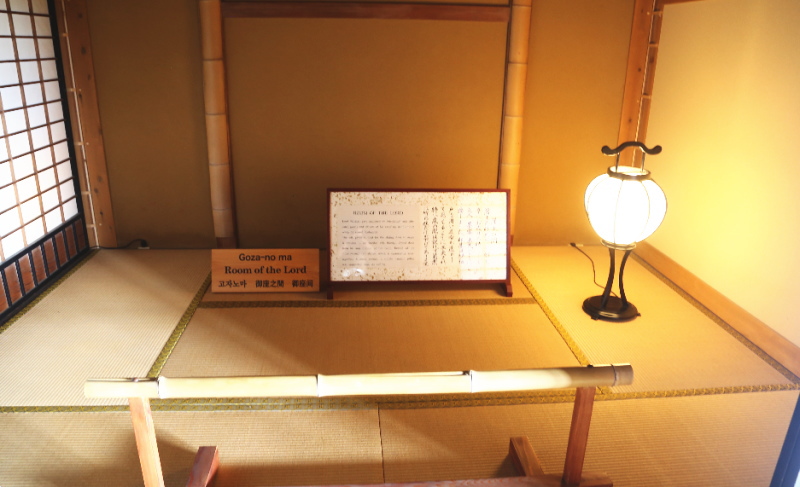

こちらは、東塗縁と西塗縁の間にある御座の間と呼ばれる6畳の質素な藩主の間です。

御座の間を囲むようにして、入側があります。入側の壁には、好文亭の古い写真が展示されています。

こちらは厠、すなわちトイレですね。お殿様が使うトイレにしては、かなり狭い感じがします。

東塗縁から入側を通って西側にいくと、西塗縁があります。36畳の総板の間で、詩歌の宴などが催されたところです。今では、モダンな机といすが置かれて休憩所になっています。

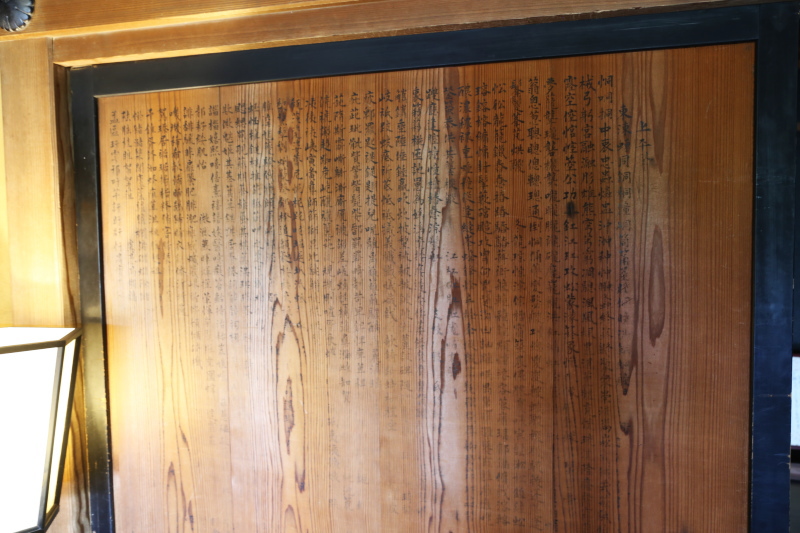

西塗縁の板戸には、8千の韻字が書かれています。これは、漢詩を作るときの辞書代わりに使われたと言われています。

建具や天井もかなり凝った造りになっています。

西塗縁から北側に向かって進んでいくと、何陋庵(かろうあん)と呼ばれる4畳半の草庵風の茶室があります。

天井が低く、背の高い人だと頭をぶつけそうです。

こちらは配膳のための滑車式の昇降装置です。

1階で作られた食事を、この昇降装置を使って3階の楽寿楼まで上げていました。現在のエレベーターの先駆けともいえる装置です。

好文亭の階段は角度がとても急なので、食事を運ぶためにこうした装置が必要だったのでしょう。

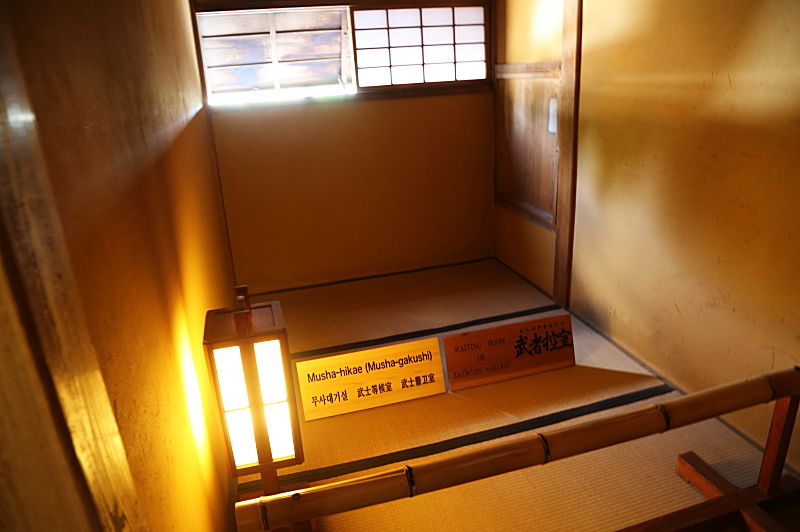

好文亭2階の武者控室と景色がすばらしい3階の楽寿楼

階段を上がって、2階へ向かいます。好文亭の階段はとても急で、昇降には注意が必要です。

好文亭は2層3階という特殊な造りになっているため、2階にある部屋はこのわずか3畳の武者控室だけです。徳川斉昭が3階の楽寿楼にいるとき、ここで警護の侍が待機していました。

武者控室の前から、さらに3階に向けて急な階段を昇っていきます。

3階の楽寿楼からの景色は、まさに絶景といえます。

よく手入れをされた偕楽園の庭園や、遠くに見える千波湖に心を癒されます。

楽寿楼は、東・南・西の三面が欄干付きの板縁で囲まれています。

この素晴らしい眺めの楽寿楼は、藩主がお出ましのときにのみ使われました。

今ではたった200円の観覧料で、庶民がこうしてお殿様気分に浸れるわけですから、なんともお得な気分になります。

こちらは、1階から配膳装置であげたお膳を受け取るところです。

受け取ったお膳を置いておくための棚です。

藩主の夫人などが休憩に使った奥御殿

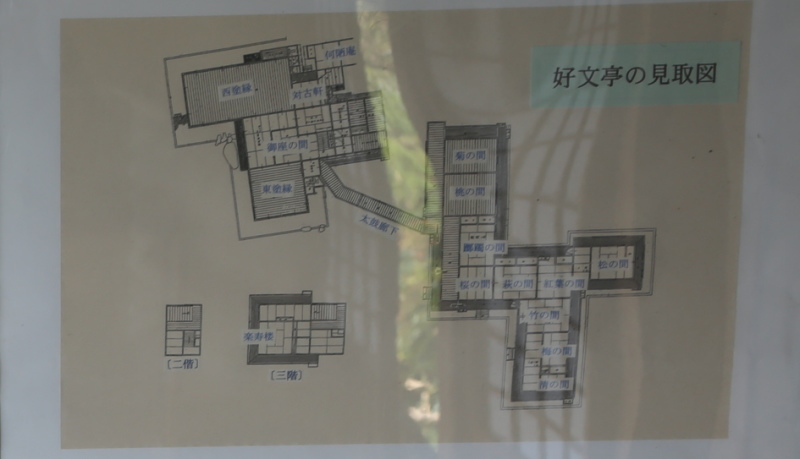

好文亭は、藩主の夫人などが休憩の場所として使用していた、奥御殿と呼ばれる平屋の10室からなる建物とつながっています。

太鼓橋廊下と呼ばれる、太鼓のように中央が盛り上がった廊下を渡っていくと、奥御殿に行くことができます。

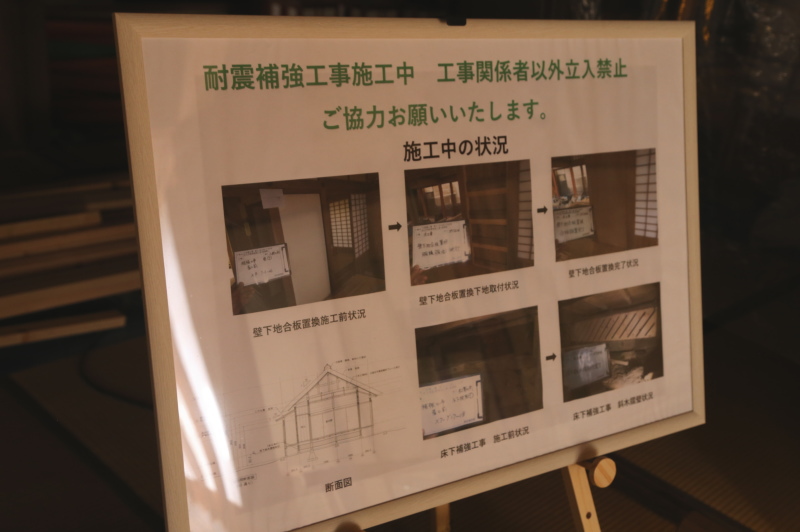

しかし、残念なことに今回訪問した2020年10月の時点では、たまたま耐震補強の工事を行っており、ごく一部の部屋しか見ることができませんでした。

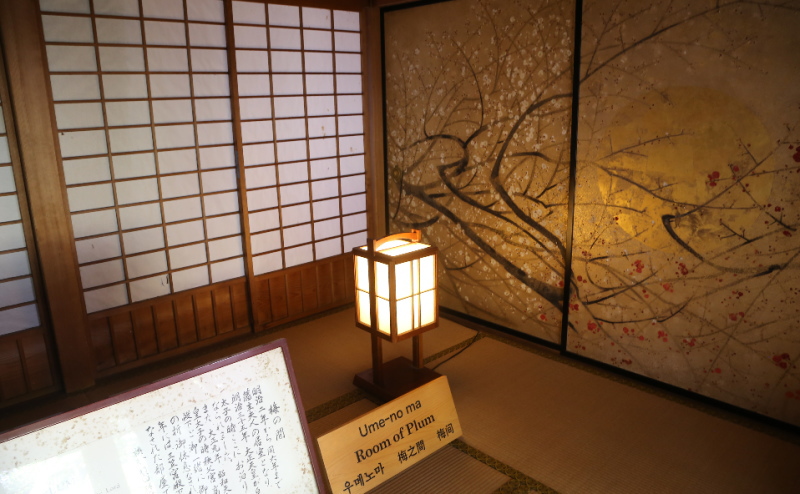

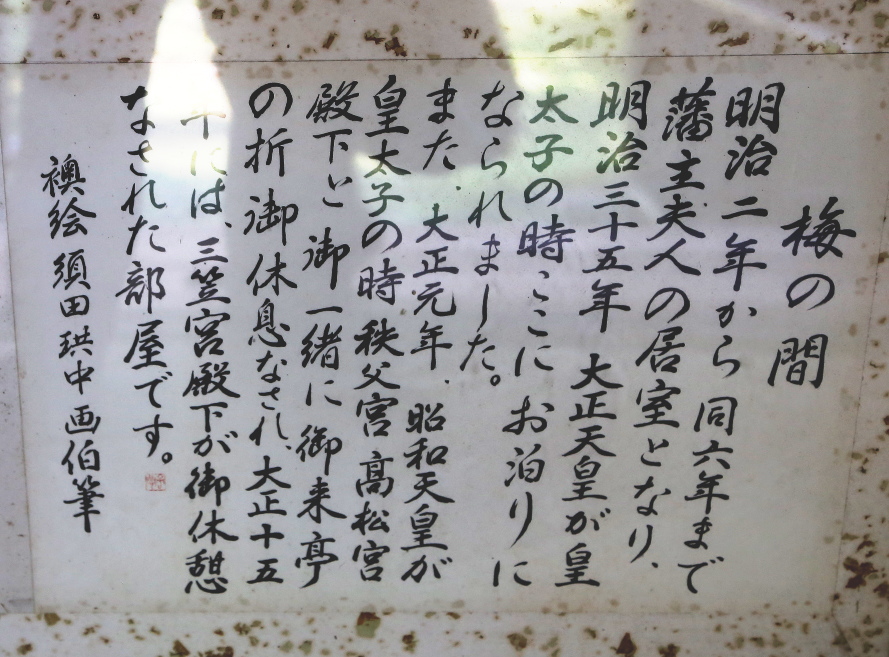

こちらは梅の間です。この梅の間と竹の間、そして静の間の三室は、明治2年に城下柵町の中御殿から移築したもので、徳川斉昭の夫人であった貞芳院が明治8年まで住んでいました。

また、この梅の間では、大正天皇や昭和天皇などが皇太子時代に宿泊をされたり休憩をされたりしています。

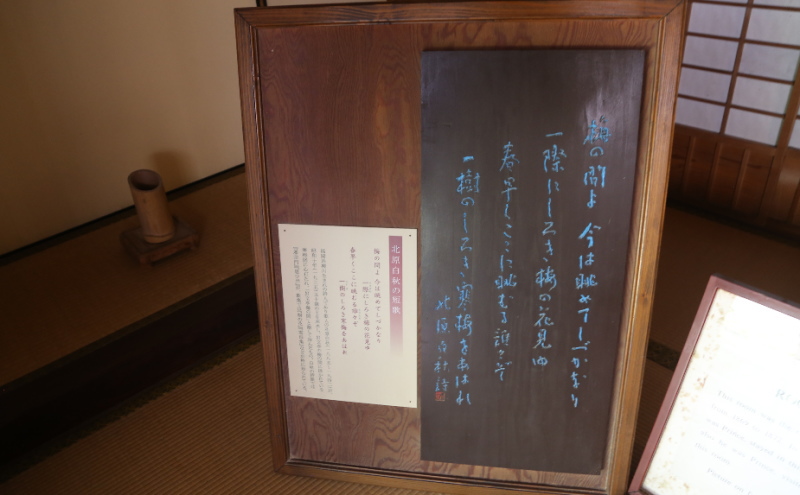

こちらの短歌は、北原白秋が昭和十年に好文亭を訪れた際、梅の間に描かれている寒梅図に心打たれて詠んだ歌です。

こちらは、梅の間と同様に明治2年に城下柵町の中御殿から移築された竹の間です。

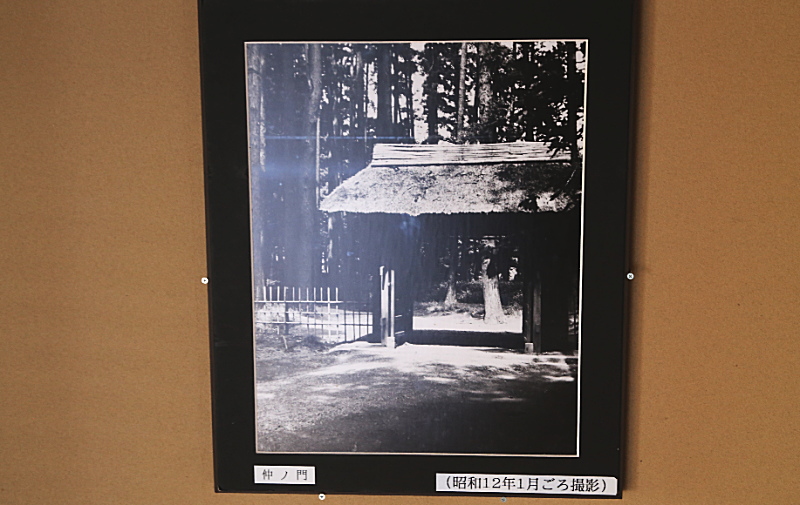

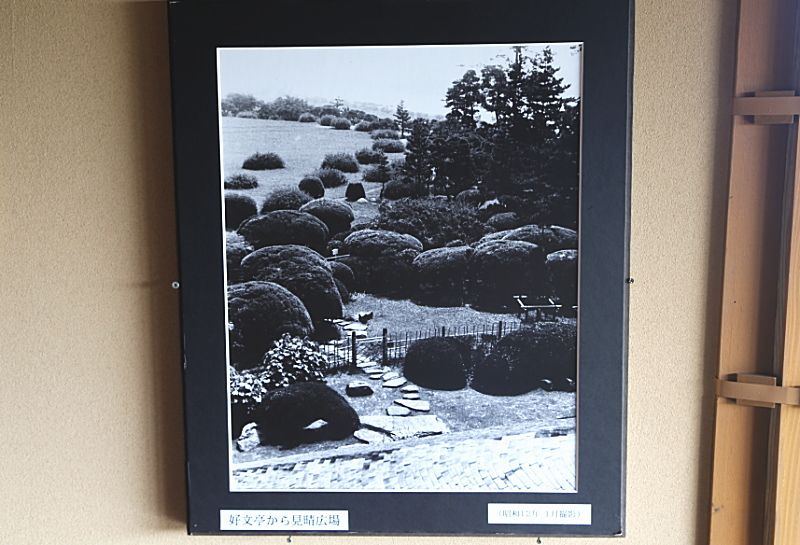

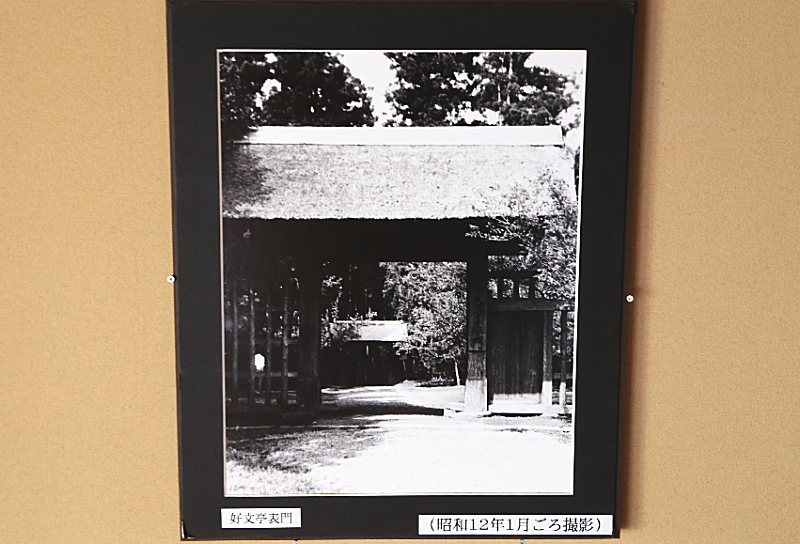

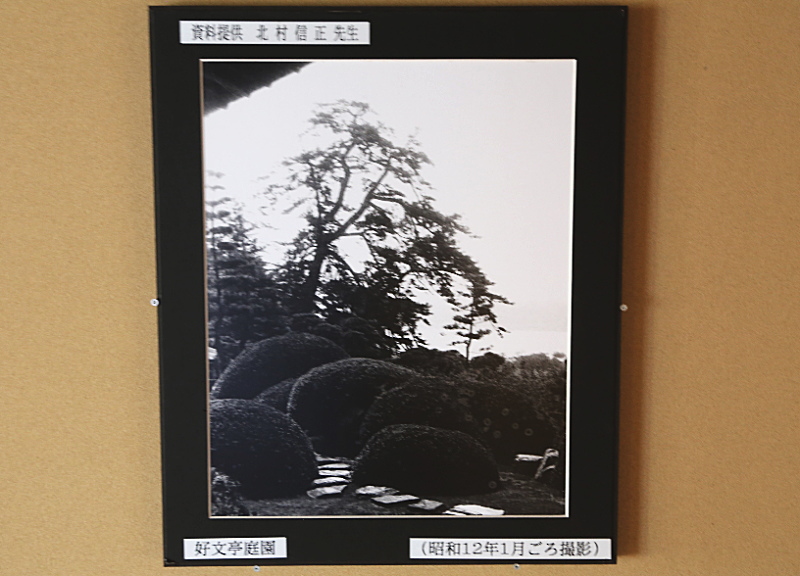

好文亭1階の入側に展示されている古い写真

1階の御座の間を囲んでいる入側には、好文亭の古い写真や見取り図などが展示されています。

好文亭は、第二次世界大戦の戦火により焼失しており、現在の建物は昭和32年に再建されたものです。

展示された写真には、徳川斉昭が建てた当時の貴重な好文亭の姿が残されています。

好文亭へのアクセス

好文亭は偕楽園の中にありますので、梅まつりの期間であればJR常磐線の偕楽園駅で下車をするのが一番分かりやすいアクセス方法となります。

偕楽園駅を出て常盤神社(ときわじんじゃ)の大鳥居をくぐると、その少し先の左側に東門がありますので、そこから入ってまっすぐ歩いていけば好文亭の芝前門に到着します。

ただし、JR常磐線の偕楽園駅は、あくまでも梅まつりの期間だけの臨時駅です。

それ以外の時期に訪問する際は、水戸駅で降りてそこから後楽園行きのバスに乗り換える必要があります。

水戸駅からおよそ15分で、偕楽園前バス停に到着します。

偕楽園前バス停は、常盤神社の東鳥居の近くになりますので、そこから常盤神社境内を抜けて偕楽園の東門に向かいます。

クルマの場合は、常磐自動車の水戸インターを降りて、そこから下道を15分ほど走ると到着します。

駐車場は、偕楽園駅のすぐ前か、常盤神社の東鳥居の近くにあります。

関連記事:常盤神社~水戸黄門を神様としてお祀りしている偕楽園内にある神社~茨城県水戸市

参考:好文亭について~観光いばらき