女化神社(おんなばけじんじゃ)という、ちょっと変わった名前の神社が、茨城県龍ヶ崎市にあります。

この神社はお稲荷さんを祀っており、女化稲荷神社と呼ばれることも多いようです。

龍ヶ崎市には、忠五郎という男に命を助けられたキツネが、女に化けて忠五郎のところに嫁ぎ、恩返しをしたという言い伝えが古くから残っています。

つまり、女化神社という名前は、女性に化けたキツネの恩返しの話から来ているわけですね。

また、この女化神社の住所は龍ヶ崎市馴馬町5387となっていますが、位置的には牛久市になります。

牛久市のなかにあるにもかかわらず、飛び地の形で住所はあくまでも龍ヶ崎市になっているのです。

今回は、この女化神社をレポートしてみたいと思います。

一の鳥居から林に囲まれた参道が延々と続きます

女化神社の参道の手前にある一の鳥居です。

同じ位置に2本の鳥居が立っているので、両方とも一の鳥居と呼んでいいのかどうか分かりませんが、ちょっと珍しい形だと思います。

一の鳥居を抜けると、林の中をながい参道が伸びています。

林の中の参道をそのままずっと歩いて行くと、前方に二の鳥居らしきものが見えてきます。

社号標には女化稲荷神社と記載されています

二の鳥居のところまで来ると、右側に「女化稲荷神社」と書かれた社号標が建っています。

これを見ると、「女化稲荷神社」が正式な名称のような気がしますが、正式な名称はあくまでも「女化神社」のようで、茨城県神社庁のホームページでも神社名は「女化神社」となっています。

しかし、社号標に「女化稲荷神社」と書かれているということは、地元の人たちにはそう呼ばれることが多いのでしょう。

参考:女化神社~茨城県神社庁

二の鳥居を抜けて道路を渡ると、朱塗りの三の鳥居があらわれます。

この三の鳥居から先の参道は、石畳になっています。

さらにそのすぐ先に四の鳥居があります。

参道にたくさんの鳥居があるのはお稲荷さんの特徴で、いくつもの鳥居をくぐりながら参道を歩いていきます。

女化神社からご利益をいただいた方が、これらの鳥居を奉納したのでしょう。

女化神社の名前の由来となったキツネの恩返しの伝説

たくさんの鳥居をくぐりながら石畳の参道を歩いて行くと、途中の左側に女化神社の社務所があります。

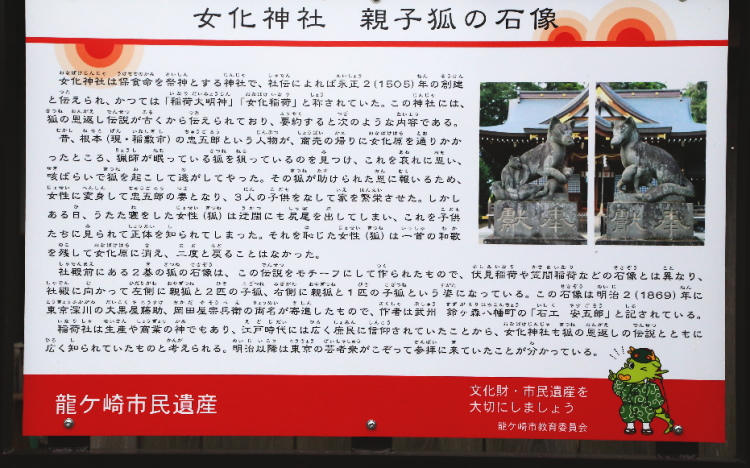

社務所のとなりに、女化神社のキツネにまつわる話が書かれた案内板があります。

案内板に書かれた内容を簡単に説明しますと、次の通りです。

キツネをかわいそうに思った忠五郎は、咳払いをしてキツネを逃がしてやったそうです。

命を助けられたキツネはこの恩を返そうと、女性に化けて忠五郎の妻になり、3人の子ども(一女二男)を産んで忠五郎の家を繁栄させました。

しかし、ある日、女性に化けたキツネがうたた寝をしていると、うっかりとしっぽを出してしまい、子どもたちに見られてしまいました。

正体を知られてしまった女性は、自分がキツネであることを恥じて、「みどり子の母はと問はば女化の原になくなく臥すと答へよ」という和歌を残して姿をくらましてしまったそうです。そして、そのキツネが二度と戻ってくることはありませんでした。

女化神社という変わったネーミングの背景には、こうした「キツネの恩返し」の伝説があったわけですね。

とても珍しい親子のキツネの石像

社務所を過ぎると、いよいよ最後の鳥居と社殿が姿をあらわします。

最後の鳥居をくぐると、狛犬ならぬ狛狐がお出迎えをしてくれます。

左側のキツネは2匹の子ギツネと戯れています。

右側のキツネは、1匹の子ギツネと一緒にいます。

このキツネの石像は、明治2年(1869年)に東京深川の大黒屋藤助と岡田屋宗兵衛が寄進したものです。

左右の石像の三匹の子ギツネたちは、キツネに化けた女性の子どもたちをモチーフにしていると思われます。

キツネの恩返しの伝説を知ってしまうと、この無邪気な子ギツネたちの姿に思わずうるっとなってしまいますね。

右側の親子ギツネのとなりにあるのが手水舎です。

落ち着いた雰囲気の社殿と本殿の真裏にあるお稲荷さんの祠

稲荷系神社の社殿は赤く派手な色合いのものが多いですが、この女化神社はお寺のような落ち着いた雰囲気の色合いになっています。

拝殿の軒先のところには、稲を加えているキツネの姿が彫られています。

キツネが忠五郎の田んぼの手伝いをしているのでしょうか。

もともとお稲荷さんというのは、商売繁盛の神様であると同時に、五穀豊穣の神様でもあります。

こちらは、女化神社について書かれた木製の案内板ですが、風化してしまって文字が読みにくくなっています。

裏側にまわると、御神体が祀られている本殿があります。

こちらは、本殿の裏側にある摂社が祀られたお社です。

本殿のちょうど真裏にも、お稲荷さんの祠が祀られています。

参道にたくさんの鳥居が建てられている女化神社ですが、こちらは本殿の裏側にある鳥居になります。

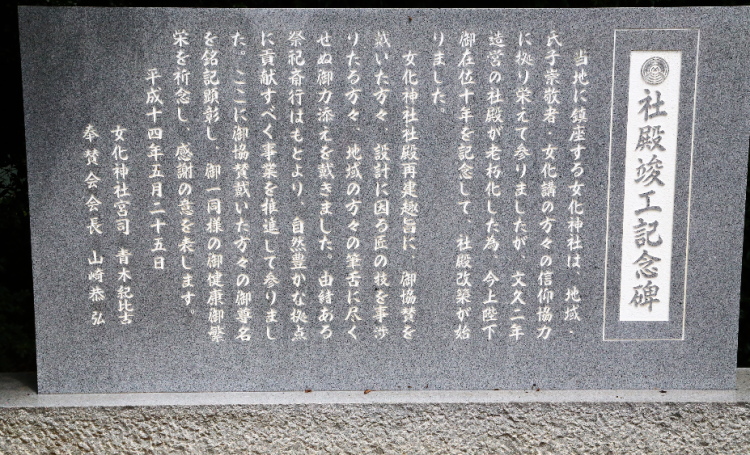

社殿竣工記念の石碑も建てられています。現在の社殿は、平成14年に大がかりな改修が行われたようです。

女化神社は、社殿の東側にもこのような鳥居があり、参道を通らずに駐車場からショートカットをして境内に入ることができます。

しかし、せっかく女化神社を訪問するのであれば、あえて遠回りをして参道の方から入ってくることをおすすめします。

林の中の長い参道を歩いているうちに、すがすがしい気分になって心があらわれます。

もちろん、ご利益もより期待できるでしょう。

女化神社へのアクセス

女化神社は、圏央道の牛久阿見インターを降りて、クルマで10分ほどのところにあります。

牛久大仏もすぐ近くにありますので、合わせて観光するといいでしょう。

参考:牛久大仏~高さ120mの世界最大の青銅製仏像を豊富な画像で紹介

女化神社は、隣接したところに広い駐車場がありますので、クルマを止める場所に困ることはありません。

電車の場合は、関東鉄道の入地駅が最寄り駅になりますが、そこから女化神社までは3.5kmほどありますので、徒歩だとかなり大変です。

常磐線の龍ヶ崎市駅からバスに乗り換えて向かうこともできます。

この場合、最寄りの女化停留所から女化神社までは740mほどになりますので、ここから徒歩で10分ほどになります。

文:護持八平