茨城県龍ヶ崎市の歴史民俗資料館の前に、レトロな駄菓子屋と農家の納屋が復元されています。

映画やドラマの撮影などに使えそうなリアルな建物で、三丁目の夕日に出て来そうな光景を実物で見ることができます。

50年以上前にタイムスリップしたような気分を味わうことができますので、昭和のレトロな雰囲気が好きな人はぜひ一度訪問してみるといいでしょう。

入場は無料で、誰でも自由に見学することができます。

昔懐かしい駄菓子のガラスケース

龍ヶ崎市歴史民俗資料館の敷地内にある商家の建物です。

昔なつかしい郵便ポストもさりげなく立てられています。

建物があまりにもリアルなので、勘違いをして郵便物を投函してしまいそうです。

建物の中に入ると、駄菓子屋でよく見られたお菓子のガラスケースが目に入ってきます。

昭和の時代には、ガラスケースの中のお菓子を目当てに、10円玉を握りしめた子供たちがたくさん駄菓子屋に集まっていました。

50代後半以降の方は、思わず自分の子供時代を思い浮かべてしまうことでしょう。

ガラスケースの後方に、「酒は現金にてお買い上げ願います」と書かれた木札がかけられています。

現金で物を買うのがあたり前になった現代人からみたらおかしな注意書きですが、当時は現金ではなく「ツケ」で買い物をする人も少なくなかったのです。

しかし、お酒だけはツケでは売らないということの意思表示として、こうした注意書きを店内に掲示していたのでしょう。

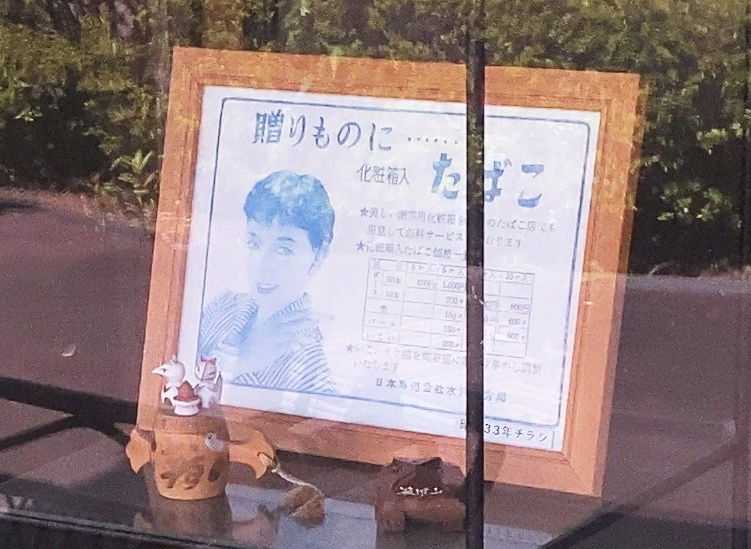

タバコのショーケースと50本入りのピース缶

こちらはタバコの陳列棚です。

よく「タバコ屋の看板娘」などと言われますが、店番をしていたのはお婆さんが多かったようです。

ケースの中にあるピースの缶が時代を感じさせますが、実は現在でもこの50本入りのピース缶は販売されています。

ただ、両切りでフィルターのないタイプのため、愛好家が少なくなっていることから懐かしく感じてしまうのでしょう。

こちらは店の外にあるショーケースです。

このショーケースにもタバコが陳列されています。

ハイライト、しんせい、ゴールデンバットの懐かしいパッケージが並んでいます。

昭和以前の時代は喫煙率が非常に高かったため、地元の商店にとってタバコは主力商品の1つだったに違いありません。

ショーケースの中に「贈り物に・・・・化粧箱入りたばこ」と書かれた昭和33年当時のチラシが展示されています。

現在では考えられませんが、タバコが贈り物として喜ばれる時代もあったわけですね。

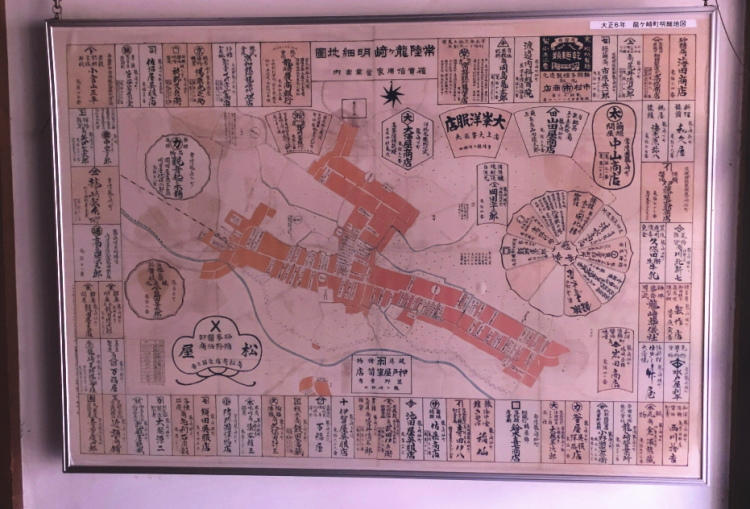

店内には、大正6年当時の龍ヶ崎の商店街の地図も展示されています。

この地図を見ると、当時の龍ヶ崎がとても栄えていたということが分かります。

龍ヶ崎市歴史民俗資料館の敷地にある農家の納屋

こちらは、同じく龍ヶ崎市歴史民俗資料館の敷地内にある、昔の農家の納屋を復元した建物です。

ちなみに、地元の人たちはこうした納屋を「まで屋」と呼んだりしますが、これは茨城県の方言です。

建物の中に入ると、昔の農機具がたくさん展示されています。

入口から入って右側に展示されているのが、田んぼを耕すためのさまざまな農具です。

牛に引かせて使う馬鍬(まくわ)と呼ばれる工具も見られます。

下の写真は、手車(てぐるま)と呼ばれるもので、手で回して水路から田んぼに水を取り入れるための工具です。

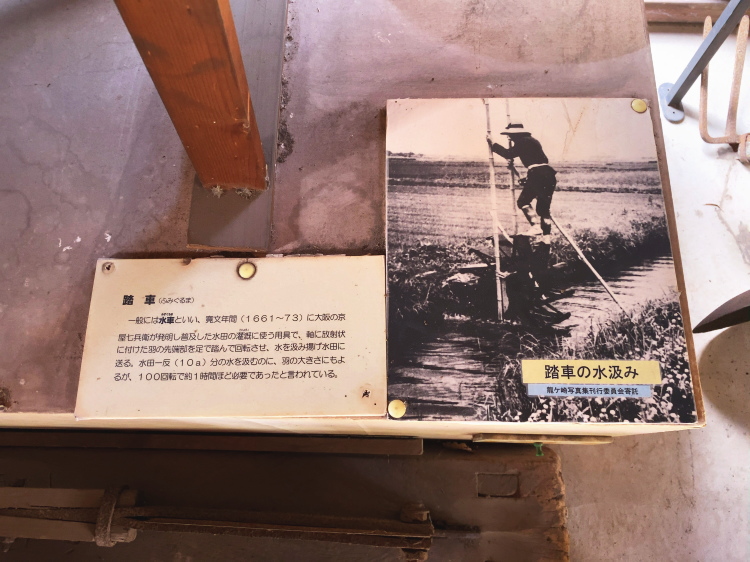

手車と同様に、水路から田んぼに水を取り入れる農具に、以下の写真のような踏車(ふみぐるま)と呼ばれるものもあります。

脱穀機・足踏式の縄編み機・天秤棒・さまざまな鎌

入口の左側にもたくさんの農具が展示されています。

写真の右端に写っているのは、脱穀をするための機械です。

昔の農作業の様子などが分かる資料もたくさん展示されています。

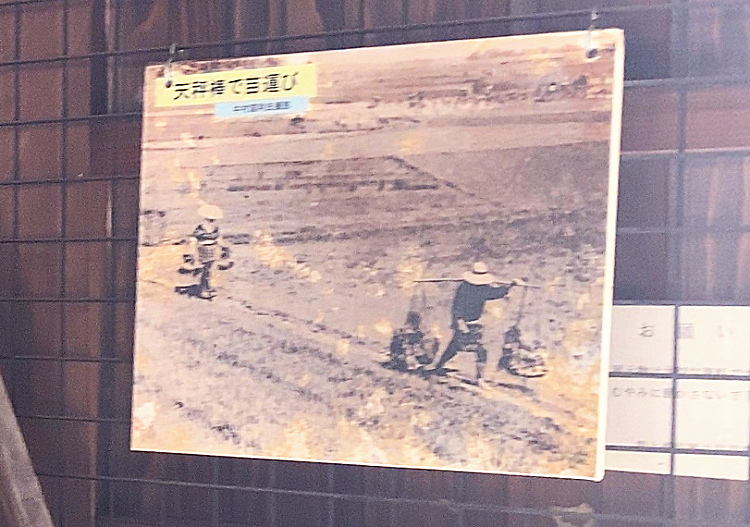

こちらは天秤棒です。

天秤で苗を運んでいる当時の写真なども展示されています。

こちらは、足踏み式の縄を編むための機械です。

昭和の中頃までは、こうした機械がどこの農家の納屋にもありました。

この機械で縄を編んで、俵やむしろを作っていたわけです。

壁にはさまざまな鎌がかけられています。

鋸鎌、稲刈鎌、草取鎌、草刈鎌など、用途に応じていくつもの鎌が使い分けられていたことが分かります。

納屋の屋外に展示されている荷車と田舟

屋外には荷車が展示されています。

現在の農家では軽トラが大活躍ですが、昔はこうした荷車を牛に引かせて稲などを運んでいました。

荷車の後ろに掛けられているのは、田舟です。田下駄と呼ばれることもあります。

この田舟は弥生時代後期から使用されている原始的な農具で、有名な登呂遺跡などからも出土しています。

龍ヶ崎市歴史民俗資料館へのアクセス

龍ヶ崎市歴史民俗資料館は、圏央道の阿見東ICあるいは牛久阿見IC降りてから下道を15分ほど走ったところにあります。

駐車場は十分な広さがありますので、何かイベントをやっていない限りクルマを止める場所に困ることはないと思います。

電車で龍ヶ崎市歴史民俗資料館を訪れる際の最寄り駅は、関東鉄道の龍ヶ崎駅になります。

駅からの距離は1.2kmほどになりますので、徒歩だと15分~20分かかると思います。

今回は敷地内にあるレトロなお店と農家の納屋の紹介でしたが、本館の中にもさまざまな展示物があるので合わせてご覧になるといいでしょう。

文:護持八平