茨城県水戸市にある常盤神社には、水戸藩の2代目藩主である徳川光圀(水戸黄門)と9代目藩主の徳川斉昭が神様として祀られています。

水戸黄門はともかく、「徳川斉昭って誰?」と思う人もいると思います。

徳川斉昭は、日本三名園の1つである偕楽園を作った人で、15代将軍である徳川慶喜の父君にあたる人物です。

また、日の丸を日本の国旗と決定する際に尽力したのも徳川斉昭です。

もし斉昭の尽力がなければ、日本の国旗は日の丸ではなく、白地に黒の黒丸になっていた可能性があるのです。

そんな歴史上の大人物が神様として鎮座するのが、この常盤神社ということになります。

ちなみに、JR常磐線は「じょうばんせん」と読みますが、常盤神社は「ときわじんじゃ」と読みます。

常盤神社の大鳥居・案内板・東湖神社・手水舎

常盤神社の大鳥居は、JR常磐線の偕楽園駅を降りてすぐのところにあります。

ここから石段を登ってまっすぐに本殿の方に向かいます。

石段を登り切ると、二の鳥居と本殿が目に入ってきます。

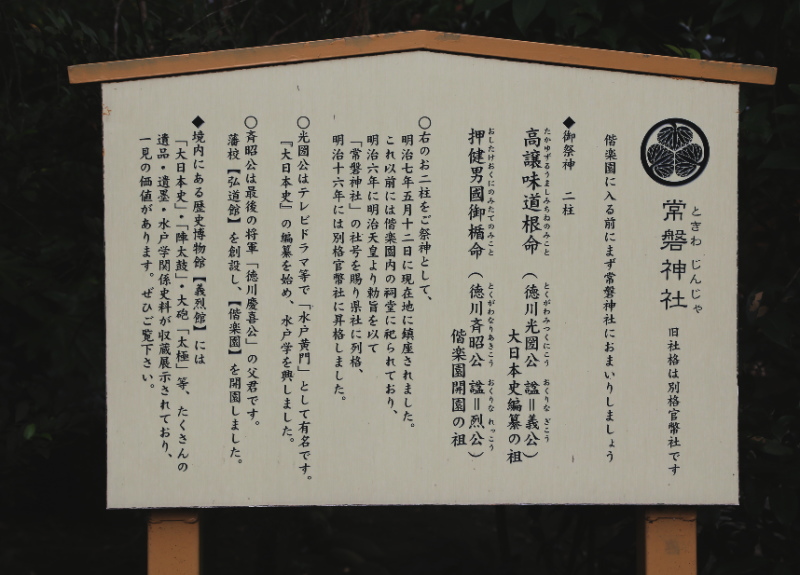

案内板に、徳川光圀(水戸黄門)と徳川斉昭が御祭神であることが書かれています。

こちらの看板には、水戸黄門と目立つように書かれています。

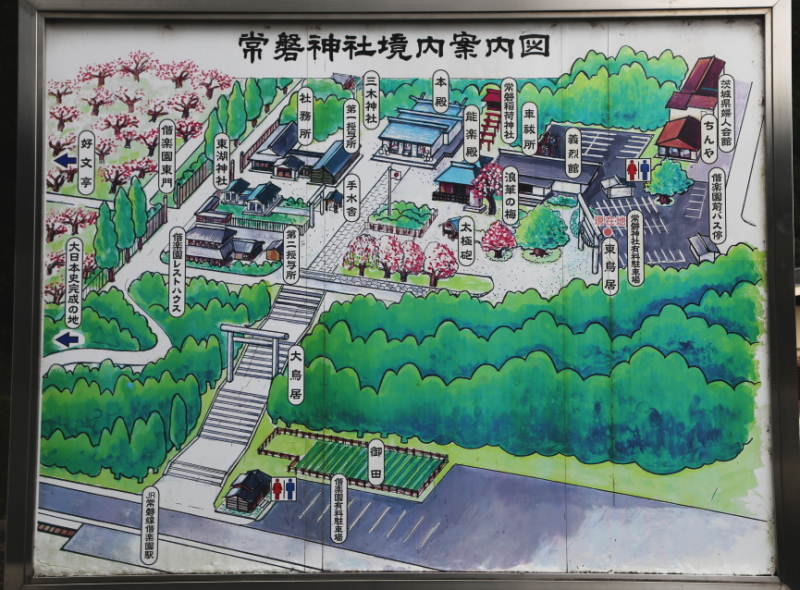

参道の右手には、常盤神社境内の大きな案内板があります。

参道に入ってすぐの左手に、摂社である東湖神社があります。

東湖神社は、水戸藩の優秀な学者であった藤田東湖をお祀りした神社です。

東湖神社のすぐ隣には、参拝前のお清めをするための手水舎があります。

2020年10月現在、ご時世に合わせて柄杓を使わずにお清めをすることができるような仕掛けになっています。

常盤神社の明神造りの社殿と三つ葉葵の家紋

境内の二の鳥居の奥に、社殿が見えます。

常盤神社は明治初年に創建されましたが、そのときの社殿は昭和20年8月の戦火によって焼失してしまいました。

現在の社殿は、昭和34年に造営されたものです。

伊勢神宮と同様の、切妻屋根の神明造による社殿がとても美しいですね。

拝殿の前に置かれているお賽銭箱には、徳川家の家紋が見られます。

この三つ葉葵の家紋は水戸黄門の印籠でおなじみの人も多いと思いますが、ある意味では日本で一番有名な家紋かも知れません。

拝殿の裏側には、徳川光圀と徳川斉昭が祀られている本殿があります。

常盤神社境内の授与所・絵馬掛け・石碑・備前焼の狛犬・末社

二の鳥居をくぐったすぐ左手には、お札授与所があります。

お札授与所の裏手が社務所になっています。

授与所の左手には、絵馬掛けとおみくじ掛けがあります。

社殿の裏手にまわると、仰景碑(けいこうのひ)と呼ばれる石碑がたっています。

この仰景碑には、天保年間の飢饉のときに餓死を免れた常盤村の農民たちが、手を差し伸べてくれた徳川斉昭公に感謝をして御陰講(みかげこう)という講社を結んだことなどが描かれています。

仰景碑の近くに建てられているのが「万世に伝う碑」です。

徳川斉昭は、迫りくる外国の脅威に対して軍備の近代化を進めるべきだとして、新兵器や新兵術の研究を怠りませんでした。

また斉昭は、我が国において騎砲の技が発達していなことを遺憾に思って、馬の乗り方から鉄砲の打ち方までを研究して「神発流」と名付けました。

この「万世に伝う碑」には、水戸の砲術や唯心術の伝来と神発流の発展の由来が記されています。

万世に伝う碑の近くには、一対の備前焼狛犬があります。

この狛犬は、明治八年に64名の崇敬者によって寄進されたもので、備前焼で造られた狛犬は大変珍しいものです。

常盤神社社殿の左側に鎮座するのが、末社である三木神社です。

三木神社は、三木之次と三木武佐の夫婦が御祭神となっています。

三木之次は徳川光圀の育ての親で、三木武佐は水戸の初代藩主となった徳川頼房(家康の子息)の乳母をつとめた人物です。

この三木神社は、安産、子授け、子育て、家庭円満の御利益があるとされており、すぐ隣にはご利益を願う人たちの絵馬がかけられています。

本殿左側の門のすぐ隣に、御神水と書かれた蛇口が設置されています。

本社殿の右側にある末社が、常磐稲荷神社です。

常磐稲荷神社の祭神は宇迦之御魂命で、商売繁盛を祈念して、多くの氏子が赤い鳥居を奉納しています。

常磐稲荷神社の入口の脇に大きな楠の切り株があります。

もともとここには樹齢150年の楠の大木がありましたが、幹の空洞化が進み、台風の影響で幹の損傷がひどくなって倒壊の危険性が高くなったことから伐採されました。

日本最大の陣太鼓や大砲が展示されている義烈館

常盤神社の境内には、義烈館と呼ばれる水戸藩にまつわる博物館があります。

この義烈館には、日本最大の陣太鼓や、水戸藩で製造して幕府に74門を献上した「極太」と呼ばれる大砲などが展示されています。

しかし、残念ながら館内の撮影は禁止されているようですので、詳細は以下の常盤神社公式サイトをご覧になってください。

義烈館の前にあるのが「浪華の梅」です。

この浪華の梅は、光圀公が「大日本史」の編纂所である彰考館に植えたものですが、絶え失せることがないようにと、明治の初めに常盤神社創建とともに移し植えられました。

義烈館の左側には、大砲を鋳造した際に使われた溶解炉が展示されています。

この溶解炉を使って、幕府に献上した74門の大砲が作られていたわけですね。

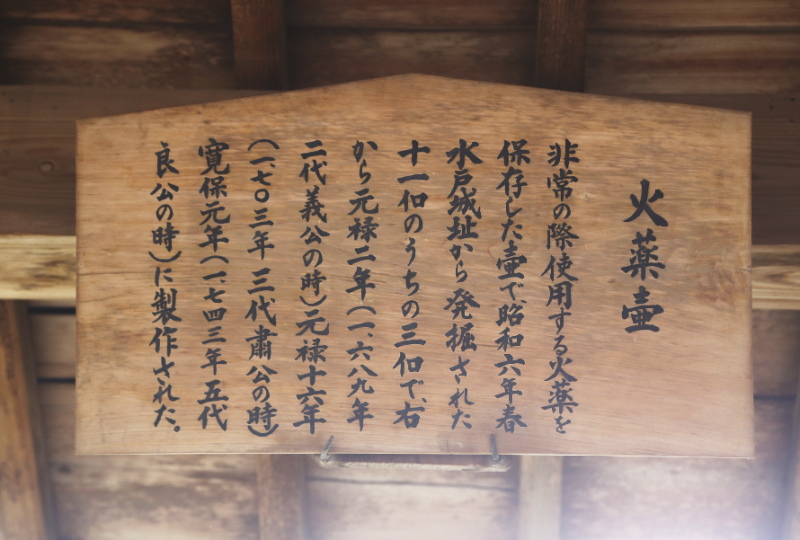

義烈館の向かい側に展示されているのが火薬壺です。

非常の際に使用する火薬を保存するための壺で、水戸城址から発掘されたものです。

常盤神社へのアクセス

常盤神社へは、梅まつりの期間であれば電車で行くのが一番わかりやすいです。

JR常盤線に乗って偕楽園駅で降りると、目の前が常盤神社です。

大鳥居から入って、そのまままっすぐ石段を登って行けば社殿が見えます。

ただし、偕楽園駅というのはあくまでも臨時の駅で、利用することができるのは梅まつりの期間だけとなりますので注意が必要です。

梅まつりの期間以外のときは、水戸駅で降りて北口から偕楽園行きのバスに乗ります。

およそ15分で偕楽園前バス停に到着します。

バス停から本殿に向かうには、大鳥居ではなく東鳥居から入っていきます。

クルマで常盤神社まで行くには、常磐自動車の水戸インターを降りて、そこから下道を15分ほど走ると到着します。

駐車場は、大鳥居の近くにもありますし、バス停のある東鳥居側にもあります。

文:護持八平

参考:常盤神社公式サイト

参考:常盤神社~茨城県神社庁