明治時代より本格的なワインを製造し続けてきた茨城県にある牛久シャトーですが、当時のワイン造りに使われた発酵樽やさまざまな機械などが、神谷傳兵衛記念館に残されています。

神谷傳兵衛のワイン造りに対する思いや足跡を知ることのできる、貴重な資料館です。

このページでは、たくさんの写真とできる限り詳細な解説によって、神谷傳兵衛記念館の魅力をお伝えしてみたいと思います。

国指定重要文化財に指定されている牛久シャトー

牛久シャトーの園内には無料で入ることができます。

牛久シャトーの園内には無料で入ることができます。

シャトーというのは、ブドウの栽培から醸造、瓶詰までを一貫して行う製造所のことをいいます。

牛久シャトーは日本で初めてのシャトーであり、茨城県牛久市は日本の本格的ワインの発祥の地ということが言えます。

正門を入ってすぐのところに、園内の案内板があります。

案内板には、本館(事務室)、レストラン(旧ワイン貯蔵庫)、神谷傳兵衛記念館(旧醗酵室)、ショップ、オエノンミュージアムの5つが案内されています。

国指定重要文化財である牛久シャトー本館や神谷傳兵衛記念館は、明治36年に建設されたレンガ造りの建物がそのまま残されておりとても貴重な建物です。

ただし、本館は一般公開されておりませんの、建物の中に入ることはできません。

神谷傳兵衛記念館1階にある発酵樽が圧巻です

牛久シャトー本館を抜けた広場の先に、神谷傳兵衛記念館はあります。

旧醗酵室として使われていたこちらの建物も、明治の面影を残すとても美しいレンガ造りになっています。

なかに入ると、ワインの発酵に使われたたくさんの大きな樽が目に入ります。

普段、なかなかこういったものを目にする機会はありませんので、この樽を見るだけでもここまで来る価値があります。

こんな貴重なものを無料で見学させてもらえることに、心から感謝です。

神谷傳兵衛記念館の2階は資料室になっています

醗酵樽を眺めながら突き当たりまで歩いていくと、2階の資料室に向かう階段があります。

階段を上がると、当時のワイン造りに関するさまざまな資料や機械などが所狭しと展示されています。

壁には、当時のポスターなどもかけられています。

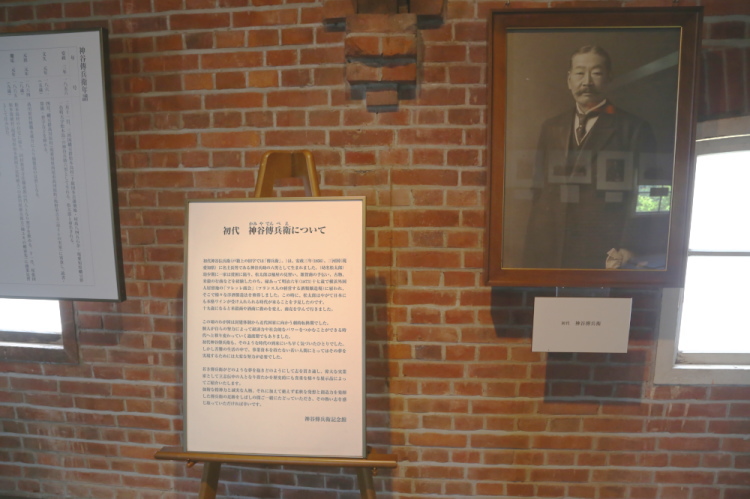

牛久シャトーの創業者である神谷傳兵衛についても、詳しく紹介されています。

ワイン造りのための機械が当時のまま保存されています

この資料室には、ワイン造りのためのさまざまな機械が展示されていますので、順番に見ていきたいと思います。

こちらは、除梗機(じょこうき)と呼ばれるもので、収穫したブドウを破砕したあと、この機械で枝や茎を取りのぞくための機械になります。

こちらは、圧搾機になります。

白ワインの場合は、破砕したブドウをすぐにこの圧搾機でしぼりますが、赤ワインの場合は、発酵したあとにしぼります。

こちらは、フランス製の手動式小型起重機で、収穫したブドウを貯蔵庫の2階にあげる機械です。

手動式小型起重機で荷揚げされたブドウは、こちらの破砕除梗機で破砕され、枝や茎が取り除かれます。

左側に写っている機械はろ過機で、ワインを瓶詰する前にろ過するときに使います。

ほぼ中央に展示されているのは、搾り機です。

除梗機で枝や茎を取りのぞいたブドウをこの大きな容器の中に入れて、上から少しずつ圧力を加えることでブドウの果汁を搾り出します。

こちらはワイン輸送ポンプになります。

このワイン輸送ポンプは、フランス・ボルドーのぺパン二世会社製となっています。

大きなハンドルを人の手で回すのですが、1回転あたり約1.8リットル(1升)のワインが送られる仕組みになっています。

上部についている球形の部品は空気だめ(エアーチャンバー)と呼ばれるもので、ワインに振動を与えないようにするための装置です。

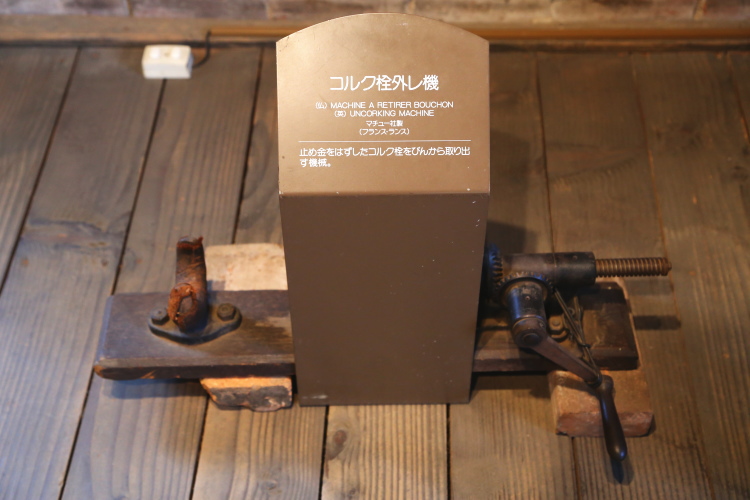

こちらの小さな機械は、コルク栓外し機です。

止め金具を外したコルク栓を瓶から取り出す機械で、フランスのマチュー社製です。

こちらの縦型の機械は、コルク打栓機で、フランス・ルメル社製です。

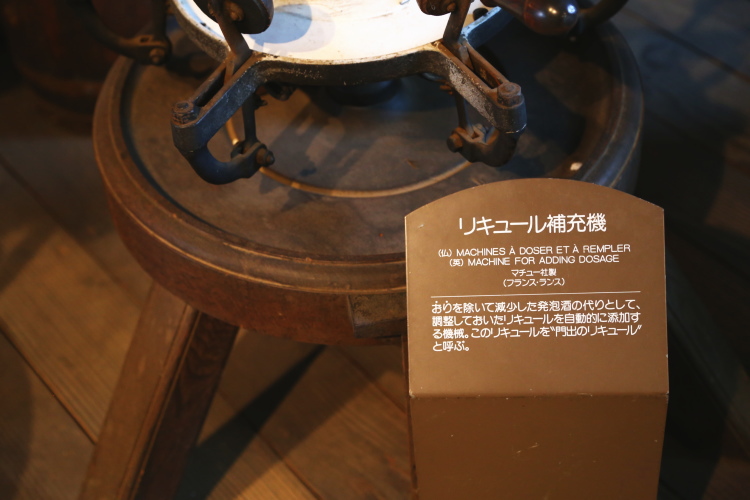

その隣にある同じく縦型の機械は、リキュール充填機でフランス・マチュー社製です。

リキュール充填機は、調整しておいたリキュールを自動的に添加するための機械です。

こちらは回転式沈静機と呼ばれるもので、「おり」を除くときガスが発生するので、これをおさめるために瓶を静置する機械です。

その隣にあるのは、止め金外し機で、こちらもフランスのマチュー社製です。

さらにその隣は口金付機で、針金を締めて口金を瓶の口に取り付ける機械です。

こちらも他の多くの機械と同様にフランスのマチュー社製です。

板にたくさんの穴が開いている装置は、瓶回転架台と呼ばれるものです。

瓶内の発酵が完了したあと瓶の頸を下に傾けてセットし、毎日1回瓶を少しずつ回転させながら「おり」を瓶の口の方に集める操作を行います。

この操作は、ル・ルミュールと呼ばれる最高の技術者が行ったそうです。

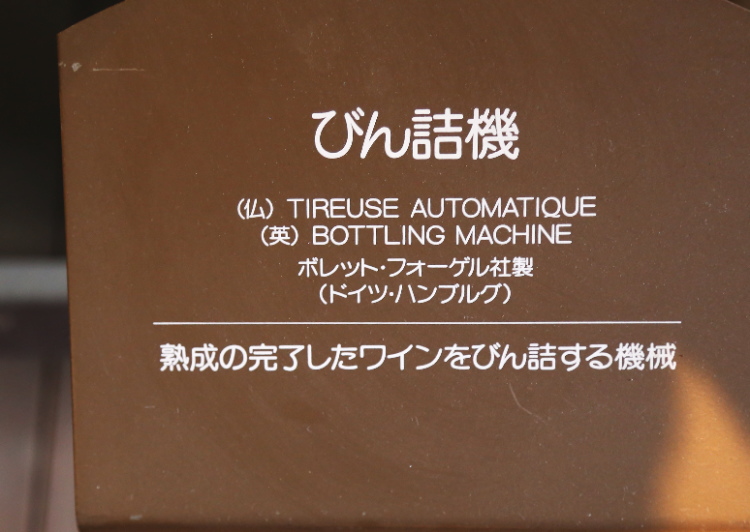

こちらの横長の機械は、瓶詰め機(フィラー)です。

熟成の完了したワインを瓶詰めするための機械です。

牛久シャトーの機械はほとんどがフランス製ですが、この瓶詰め機はドイツのポレット・フォーゲル社製となっています。

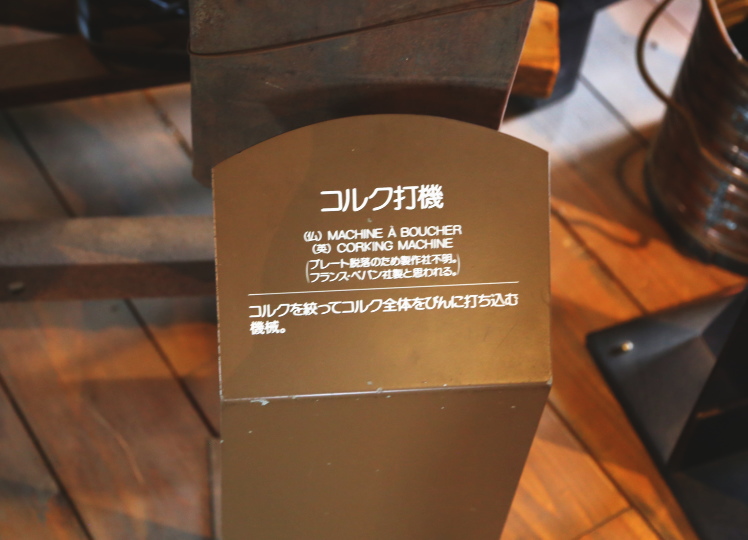

瓶詰め機のとなりにあるのが、ワインが充填された瓶のコルクを打ち込むためのコルク打機です。

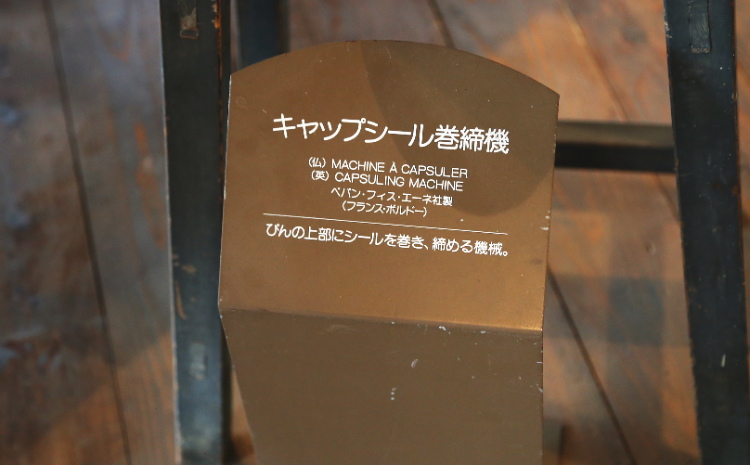

その隣の黒い円筒形の機械は、キャップシール巻締機です。

瓶の上部にシールを巻いて締める機械で、フランスのペパン・フィス・エーネ社製です。

牛久シャトーの歴史が記録として残されている写真の数々

この資料室には、牛久シャトーの歴史ともいえる資料や当時の写真がたくさん展示されています。

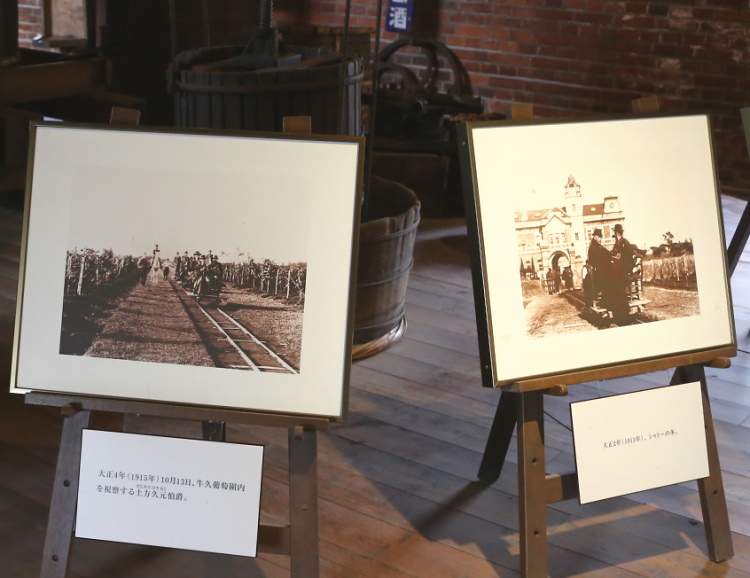

こちらの2枚の写真は、明治36年に醸造場が竣工した直後の写真です。

左側の写真は、神谷伝兵衛が醸造したワインの販売を一手に手掛けた近藤利兵衛が、視察に訪れたときのものです。

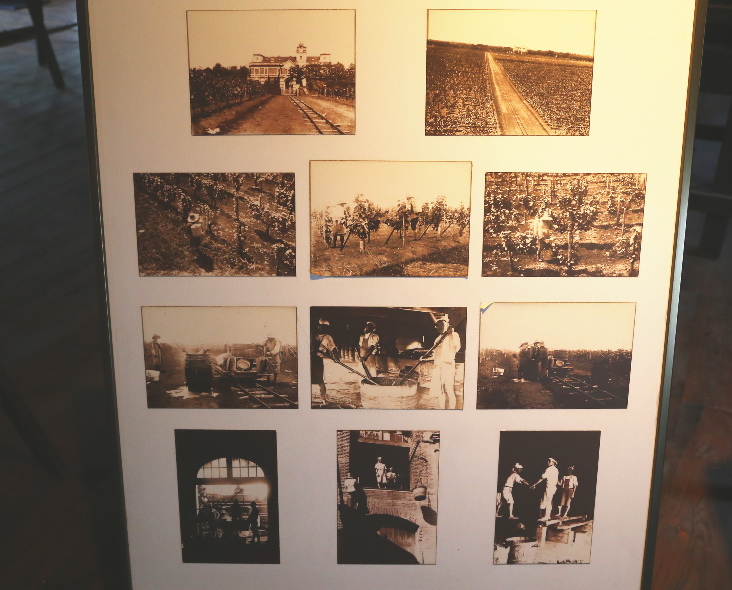

こちらは、明治38年(左)と明治39年(右)の写真です。

左の写真には、神谷傳兵衛や近藤利兵衛の他に、第23代総理大臣である清浦奎吾(中央)の姿も見られます。

右の写真には、陸軍大将で初代元帥の大山巌の姿があります。

こちらの右の写真は、大正2年冬の牛久シャトーの様子です。

左の写真は、大正4年に土方久元伯爵が牛久葡萄園を視察したときのものです。

この3枚の写真は、当時のシャンパンの瓶詰め作業の様子です。

左と中央の写真は、明治45年当時の様子で、右の写真は大正3年頃の製造風景です。

こちらの写真に写っているお相撲さんは、昭和を代表する大横綱である大鵬です。

昭和42年に、大鵬が牛久シャトーを訪問したときに撮影されたものです。

こちらの和服姿の女性は女優の岩下志麻さんで、昭和41年の来園のときに撮影された写真になります。

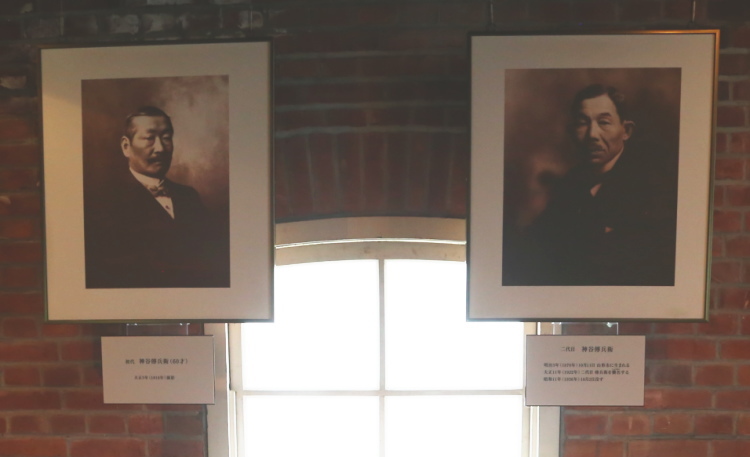

こちらは、初代の神谷傳兵衛(左)と二代目神谷傳兵衛の写真です。

二代目神谷傳兵衛は、初代の婿養子です。

昭和6年から7年にかけての、牛久シャトーでの作業風景も写真に残されています。

こちらは、昭和2年に行われた初代神谷傳兵衛の追悼祭のときの写真です。

酒類・流通関係の重鎮が集まって記念撮影をしています。

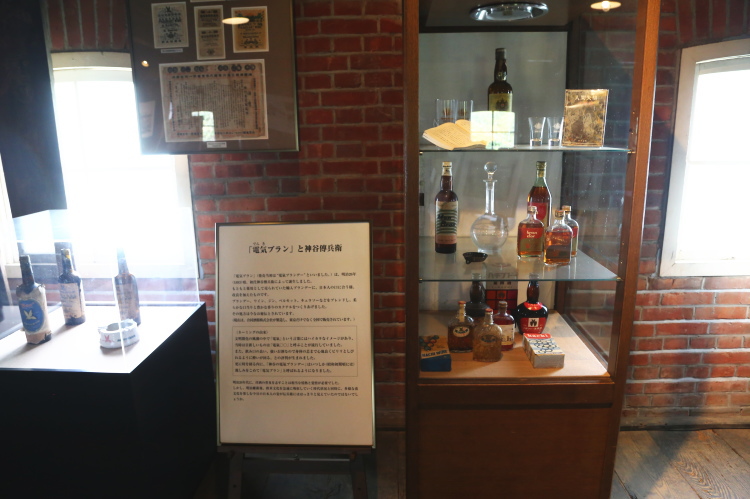

牛久シャトーで製造された電気ブランや蜂ブドー酒

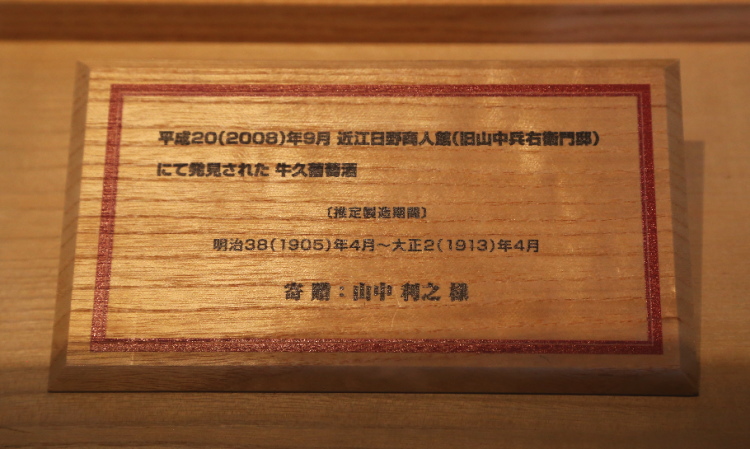

こちらのワインは、旧山中平右衛門邸で発見された牛久葡萄酒です。

推定製造期間が明治36年~大正2年となっておりますので、いまから100年以上前に作られたワインということになります。

「電気ブラン」と呼ばれる初代神谷伝兵衛オリジナルのお酒も展示されています。

輸入ブランデーを日本人の口に合うように改良したもので、発売当初は「電氣ブランデー」と呼ばれていました。

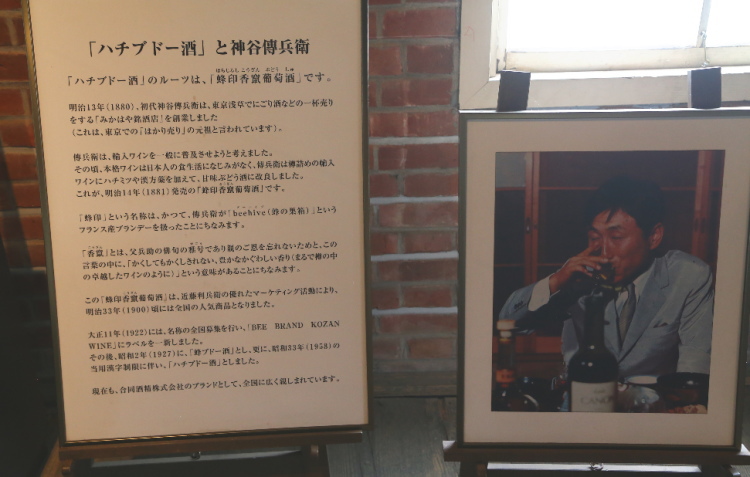

こちらのお酒も、神谷伝兵衛オリジナルの蜂ブドー酒と呼ばれるものです。

蜂ブドー酒は、当時日本人にあまりなじみのなかったワインにハチミツや漢方薬を入れて、飲みやすくしたものです。

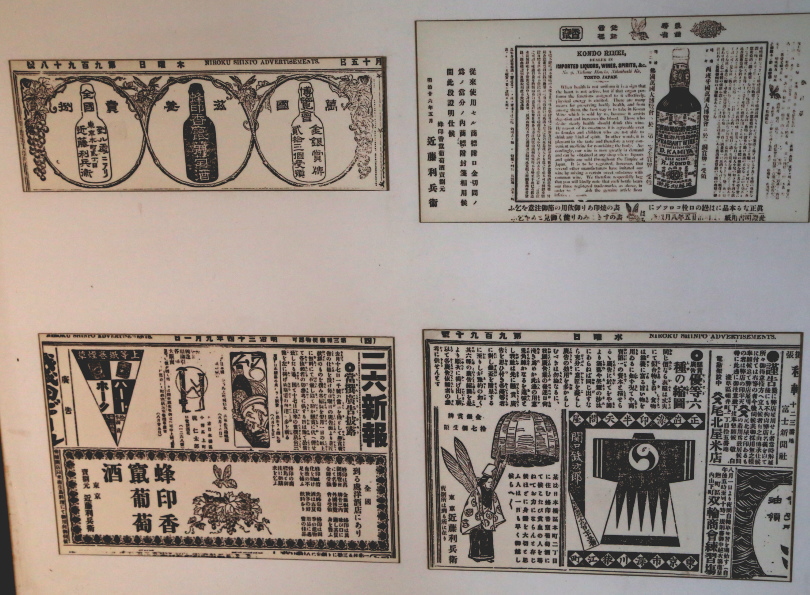

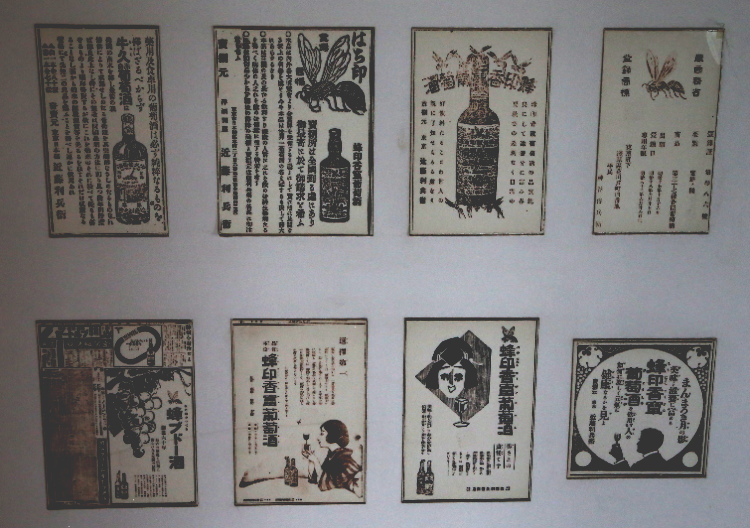

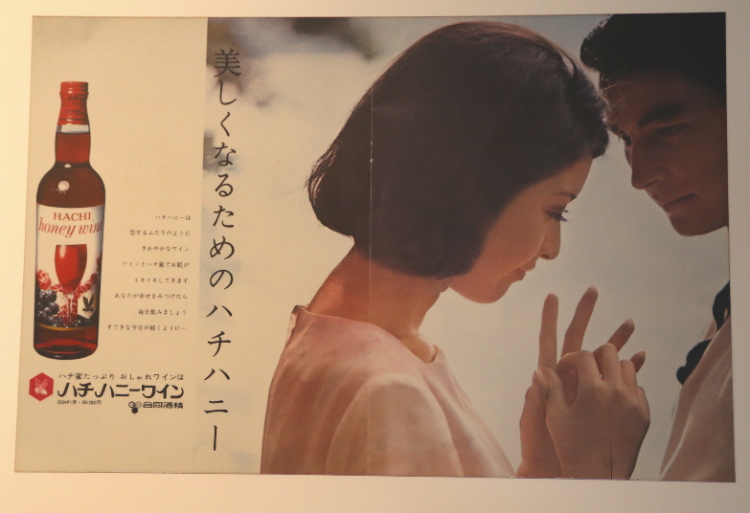

牛久シャトーの製品を紹介した新聞広告やCMソング

当時の新聞に掲載された広告の写真も一覧で展示されています。

「蜂ブドー酒」や「発売元 近藤利兵衛」といった文字が広告文の中に見受けられます。

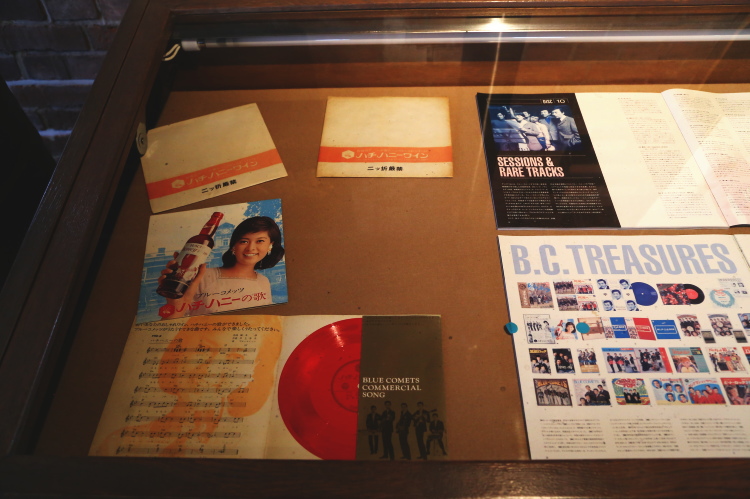

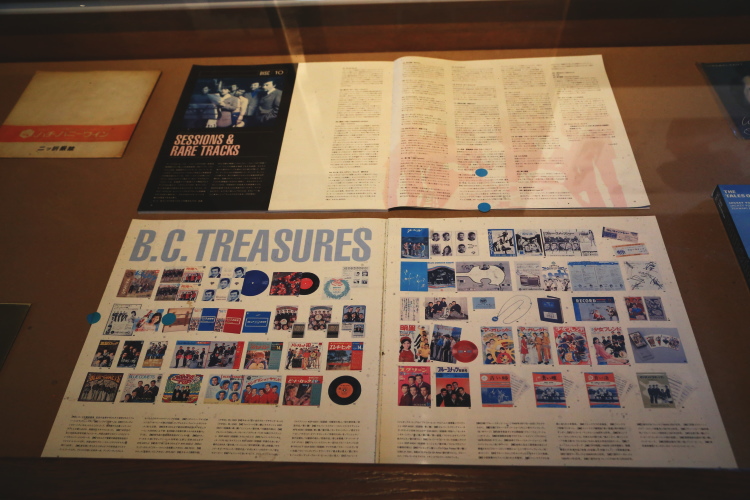

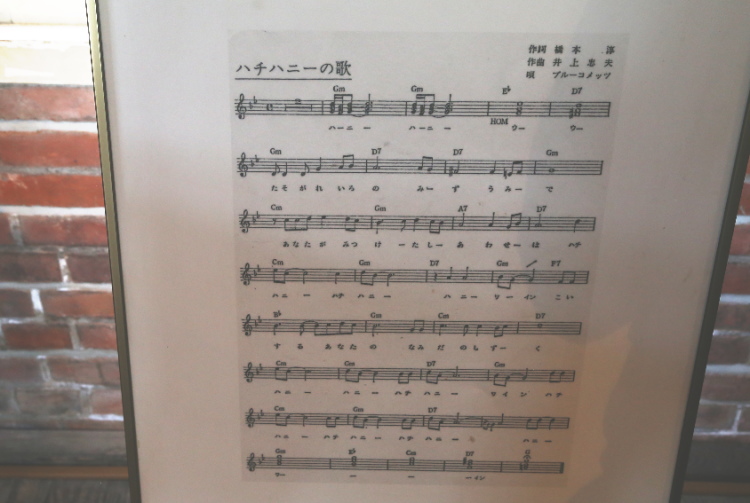

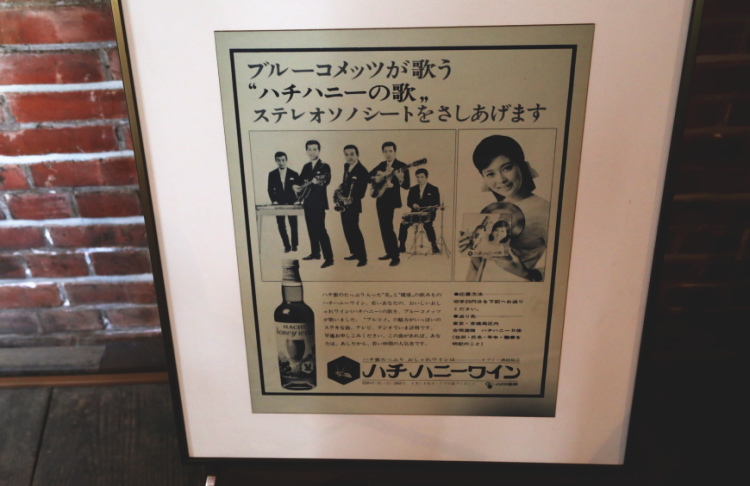

ブルーコメッツが歌った、ハチハニーの歌のレコードも展示されています。

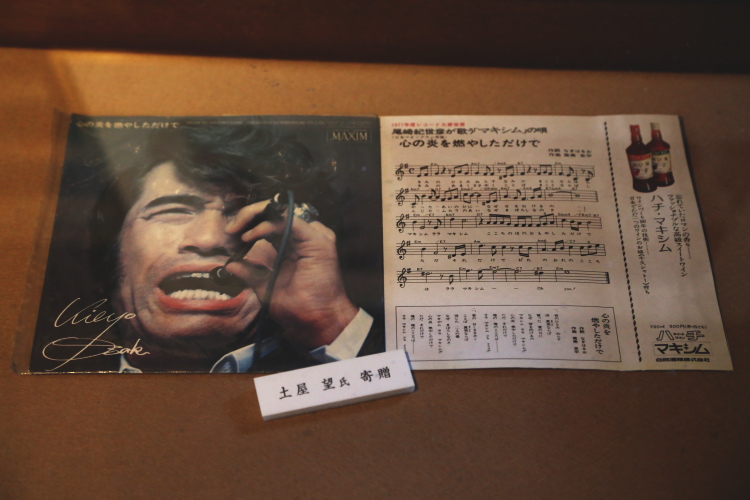

尾崎紀世彦が歌う「ハチマキシム」の唄のレコードも展示されています。

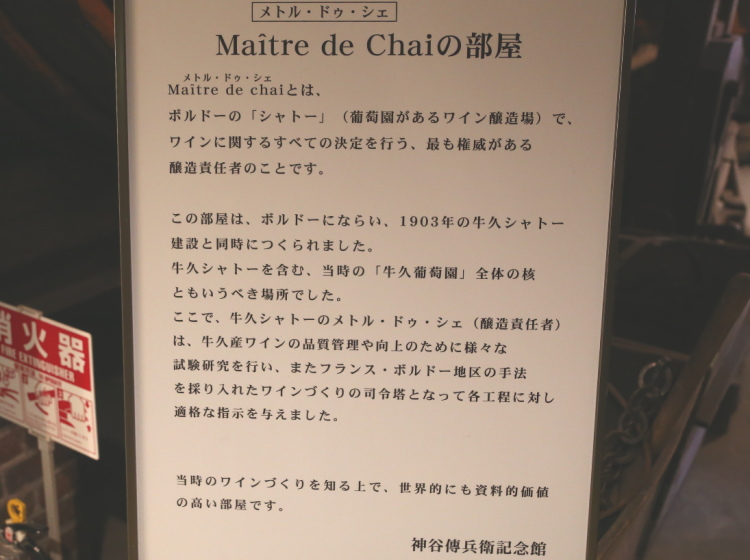

醸造責任者「メトル・ドゥ・シェ」の部屋

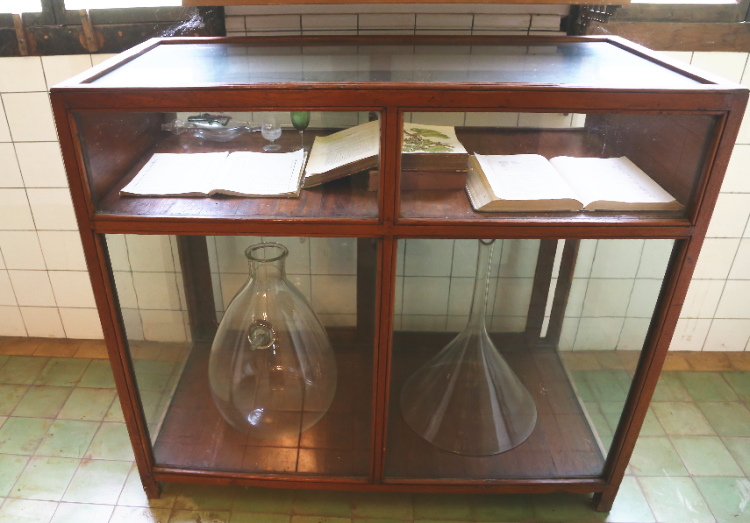

2階の資料室から降りてきたところにあるのが、「メトル・ドゥ・シェ」の部屋です。

「メトル・ドゥ・シェ」とは醸造責任者のことで、この部屋で牛久産ワインの品質向上のためのさまざまな実験などが行われました。

神谷傳兵衛記念館の地下は、ワインの貯蔵庫になっていますが、現在は一般公開されていません。

ワインという飲み物を知らなかった明治の人々に、本格的なワインを飲ませてあげたいという人たちの思いが詰まったこの牛久シャトー神谷傳兵衛記念館。

ワイン好きの方もそうでない方も、ぜひ一度訪れてみてください。

当時のワイン造りにかけた人たちの思いをリアルに知ることができ、きっと胸が熱くなるに違いありません。

文:護持八平

参考:牛久シャトー公式サイト