平家物語のなかに、筒井浄妙明秀という僧侶が登場します。

筒井浄妙明秀は、治承四年(1180)年に源頼政とともに平氏の打倒をかかげて戦って(以仁王の乱)敗れ、そのあと仲間の僧兵30人とともに流罪になったと平家物語には書かれています。

その筒井浄妙明秀が、落ち武者となって流れ着いたところが現在の茨城県神栖市で、自分の苗字と同じ筒井の地に親しみを感じてそこに住むようになったといわれています。

新編常陸国誌には、神栖市筒井に住むようになった浄妙明秀が親鸞の弟子となって、この地に極楽寺というお寺を開いたと記されています。

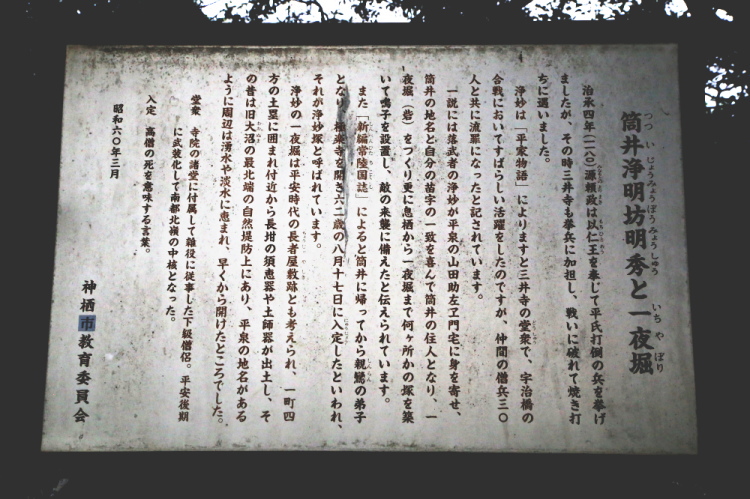

浄妙は、この筒井の地に住みにあたって、敵の襲来から身を守るために、現在の平泉地区と筒井地区の間を拠点として砦を築いたといわれています。

この砦は、村人の力を借りて一夜で掘りあげたとされており、その一画は浄妙の一夜掘りと呼ばれています。

さらに、一夜掘りによって地形を整えたあと、敵の襲来を音で判断できるように何ヶ所かに塚を作って鳴子を仕掛けたと伝えられています。

その後、浄妙明秀は62歳のときの8月17日に入定(高層が死ぬこと)したとされていますが、そのときの驚くべき伝説がこの筒井の地に残されているのです。

ここでは、筒井浄妙明秀にまつわる伝説と、いまも浄妙が眠る浄妙塚や極楽寺についてレポートしてみたいと思います。

生きたまま石の棺に入って仏となった浄妙明秀

神栖市筒井の北の端にある極楽寺霊園に、いまも浄妙が眠る「浄妙塚」があります。

丘状に盛り上がった一画に、こんもりと木が生い茂っているので、すぐに見つけることができます。

先ほども書きましたように、浄妙明秀は62歳のときに入定したとされていますが、いまも語り継がれるそのときのエピソードは驚くべきものです。

自分の死期を悟った浄妙は、生きたまま石の棺の中に入って入定したというのです。

浄妙が入った棺の中からは、鐘をたたく音と読経の声が7日間続いたそうです。

やがて鐘の音も読経の声も聞こえなくなったとき、村人たちは涙ながらに石の棺に土をかけたといいます。

それが、いまに残るこの浄妙塚なのです。

浄妙塚に眠る財宝を狙った人が変死?

浄妙は、棺に入る前に、村人たちに次のような言葉を残したといわれています。

「もし、この筒井の里が困るようなことが起こったら、ここを掘り起こしなさい。きっと役に立つことができると思うから」

この浄妙の言葉を耳にした村人たちは、きっとここに財宝が埋まっているに違いないと考えました。

そして、村人のなかには、この財宝を独り占めしてやろうなどと考える人もいたのです。

しかし、そういった不届きなことを考えた人たちが浄妙塚を掘り起こそうとすると、必ず大怪我をしたり大病を患ったり変死をしたりということが起こったのだそうです。

そのため、現在にいたるまで浄妙の財宝にありついたものは誰一人いないとされています。

浄妙明秀が開いた無量寿山極楽寺は別の場所にあった

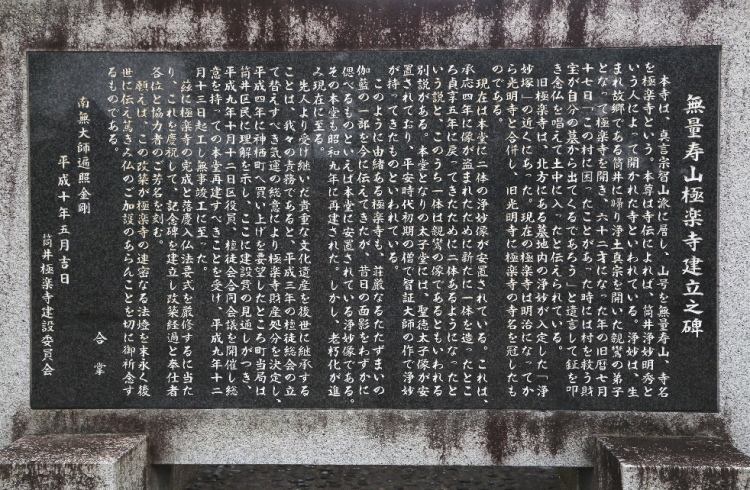

浄妙が開いたとされる無量寿山極楽寺は、神栖市筒井のほぼ中央にあります。

境内の真ん中には、大きな銀杏の木がそびえたっています。

この極楽寺のすぐ隣には、お稲荷さんが祀られています。

極楽寺は、もともとこの場所にあったわけではありません。

現在の極楽寺がある場所には、光明寺と呼ばれるお寺がありました。

もともとの極楽寺は、筒井の北の外れにある浄妙塚の近くにあったのです。

明治時代に、極楽寺と光明寺が合併する形で、現在の場所を極楽寺としたのです。

その後、昭和9年と平成10年の2度の建て替えをへて、現在に至っています。

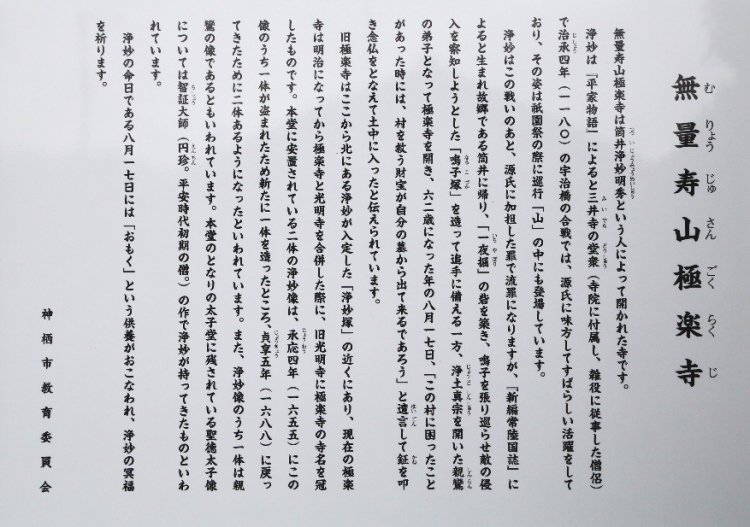

極楽寺にはなぜか2体の浄妙像が残されています

現在の極楽寺には、2体の浄妙像が残されています。

2体ある理由としては、いくつかの説があります。

1つは、承応四年に浄妙像が盗まれてしまったために仕方なくもう1体作ったら、貞享5年に戻って来たので2体になったという説です。

もう1つは、2体のうちの1体は浄妙像ではなく、親鸞の像であるという説です。

浄妙はこの筒井の地に住むようになってから親鸞の弟子になったといわれていますので、もう1体が親鸞の像であったとしても不思議はありません。

ちなみに、親鸞は浄土真宗の開祖として有名ですが、現在の極楽寺は真言宗智山派に属しています。

極楽寺では、毎年浄妙の命日である8月17日に、檀家たちによって「おもく」と呼ばれる供養が行われています。

太子堂に安置されている円珍作とされる聖徳太子の像

極楽寺の本堂のとなりには、太子堂があります。

地元の人たちに「お堂」と呼ばれているこの太子堂のなかには、聖徳太子の像が安置されています。

実はこの聖徳太子像、平安時代初期の僧侶である円珍(智証大師)の作だといわれており、浄妙がこの地を訪れたときに持ってきたものだとされています。

円珍は空海(弘法大師)の甥にあたる人物とされ、仁寿3年(853年)に唐にわたって修行をしており、入唐八家の一人に数えられています。

そんな名僧である円珍が作った聖徳太子像が、この神栖市にあるというのはちょっとした驚きですね。

文:護持八平