茨城県稲敷市にある大杉神社は、日本で唯一の夢結び大明神を祀ってある神社で、夢をかなえたいと思っている人に人気の神社となっています。

地元の人たちからは、親しみを込めて「あんばさま」と呼ばれています。

境内には、夢をかなえるためのさまざまな願掛けのスポットがありますので、これはと思うものがあれば実際に願掛けをしてみるといいでしょう。

また、大杉神社にはたくさんの境内社が祀られており、そのなかでも「勝馬神社」には全国の競馬ファンが参拝に訪れています。

この記事では、大杉神社境内のさまざまなスポットをたくさんの画像を使って案内しています。

これから大杉神社に参拝してみようと思っている人は、参考にしてみてください。

大杉神社の駐車場から境内に向かうとネズミの嫁入りと遭遇

大杉神社の駐車場は、国道125号線の大杉神社前のカーブのところにある信号機を北東方面に入って行った先にあります。

JR成田線の下総神崎駅から、無料のシャトルバスも出ているようなので、クルマで来ることができない人は利用してみるといいでしょう。

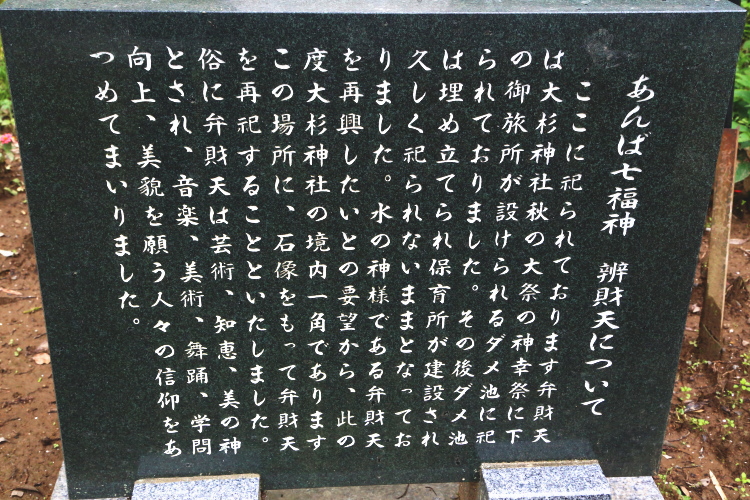

シャトルバス乗り場のすぐ隣には、あんば七福神の弁財天があります。

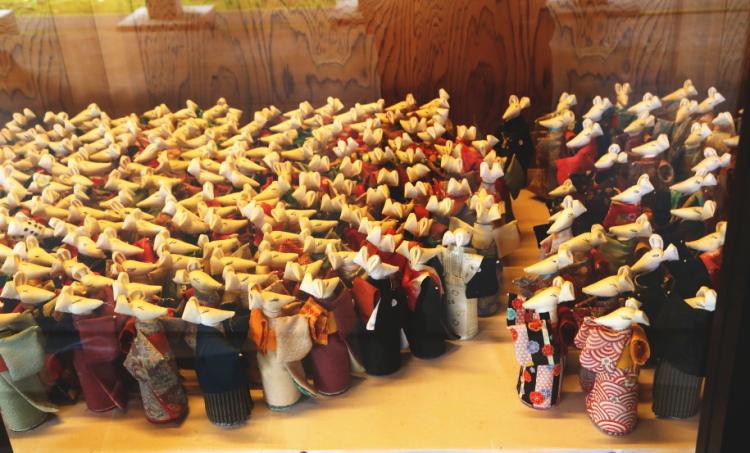

駐車場から境内に向かって歩いて行くと、御祈祷受付所手前通路のショーウインドーの中にあるたくさんのネズミの人形に驚かされます。

どうやらネズミの嫁入りのようですが、大杉祭で神輿を担いでいるネズミたちもいます。

とにかくそのネズミの数に圧倒されます。

大杉神社の氏子の方が2年かけて奉納されたそうですが、その数はなんと1500匹にもなるそうです。

鳥居をくぐるには一度信号機のところまで戻ります

大勢のネズミたちがいるところを過ぎると、御祈祷受付所が目に入ります。

そこを左に曲がると境内方面になりますが、このまま境内に向かうと鳥居をくぐることができません。

せっかく夢結び大明神が祀られている大杉神社まで来たのに、鳥居をくぐらないとご利益が半減しそうでもったいないと考える人も少なくないでしょう。

その場合は、駐車場に向かう時に通った信号機のあるところまで行かなければなりません。

道路に面したところに、一の鳥居があります。

一の鳥居をすぎて少し進むと、その先の階段の上に朱色の二の鳥居があります。

二の鳥居をくぐった先に神門が見えます。駐車場からネズミの人形が展示してある前を経由して来ると、ここで合流することになります。

神門の横には、さまざまな願い事の案内があります。

大杉神社境内にある厄除けや悪縁切りの「かわらけ」

神門を抜けると、左側に身を清めるための手水舎が目に入ります。2020年7月現在では、昨今のご時世により柄杓を使わなくても済むような工夫がされています。

手水舎の反対側には、社務所があります。ここでさまざまなお札やお守りを授かることができます。

社務所の脇には、絵馬掛けがあります。

夢結びの神社にふさわしい朱色の絵馬に、いろいろな願い事が書き込まれています。

絵馬掛けの裏側の本殿の前に、たくさんの土器のかけらがまかれています。

一般の神社ではあまり見かけない光景なので、初めての方はびっくりすることでしょう。

これは「厄除けのかわらけ」と呼ばれるもので、厄と書かれた「かわらけ」と呼ばれる土器を割ることで厄除けになるのだそうです。

本殿をはさんで左側にも、同じようにたくさんの「かわらけ」がまかれています。

こちらは、先ほどの「かわらけ」とはまた別で、悪縁切りのために割られた土器になります。

夢結びの神社でなぜ悪縁切りなのか不思議の思う人もいるかも知れませんが、新たな良縁を得るためには、まずは悪縁を切ることが大切なのだと思います。

それにしても、現代人がいかに人間関係に悩んでいるかが、この割られた土器の数で分かります。

大杉神社の本殿~なぜ「あんばさま」と呼ばれるのか?

こちらは、大杉神社の本殿になります。

大杉神社は奈良時代にあたる神護景雲元年(西暦767年)に創始されたといわれており、主祭神として倭大物主櫛甕玉大神(やまとのおおものぬしくしみかたまのおおかみ)を祀っています。

大杉神社は全国に670社ほどあるとされていますが、この茨城県稲敷市の大杉神社が総本宮となっています。

現在は焼失してしまっていますが、かつて境内にあった「太郎杉」と呼ばれる巨大な杉に神様が宿っているとされていました。

そして、この太郎杉に宿っていた神様のことを、地元の人たちは「あんばさま」と呼んでいたのです。

大杉神社の現在の社殿は、平成8年から10年ほどの期間をかけて大造営されたもので、茨城県内で最大の木造社殿となっています。

参考:大杉神社公式サイト

本殿の周りにある兎歩斎場・神輿殿・神楽殿・

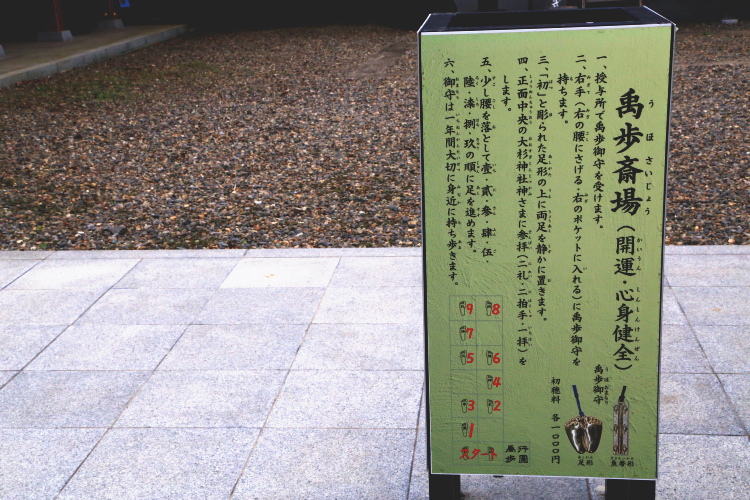

本殿の正面に、これまた一般の神社ではあまり見かけない足形のようなものがあります。

これは兎歩斎場(うほさいじょう)と呼ばれるもので、この足形の通りに進むことによって、開運や心身健全の御利益があるとされています。

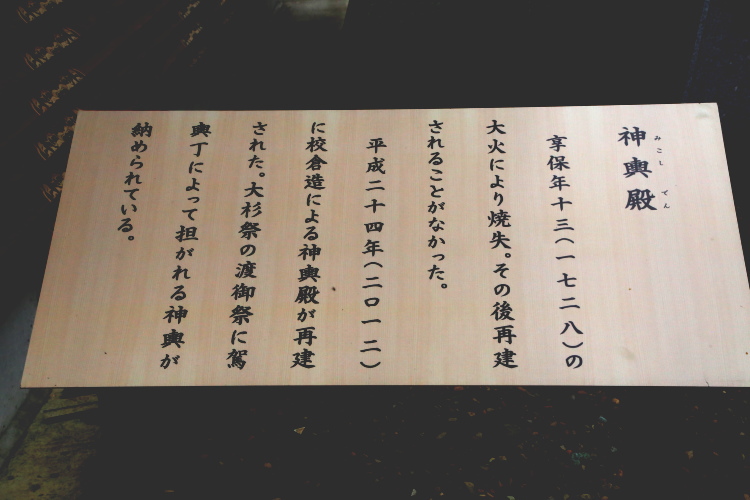

境内の本殿に向かって右側にあるのが、お祭りのときに使う神輿を納めておく校倉造の神輿殿です。

享保十三年(西暦1728年)に焼失して以来再建されることがありませんでしたが、平成24年に再建されています。

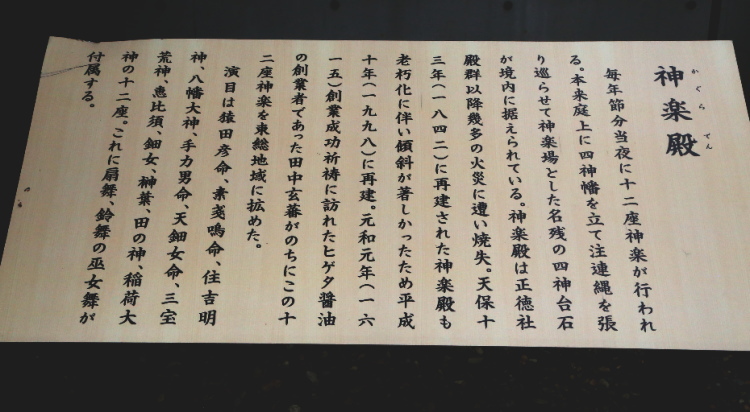

本殿に向かって左側に建てられているのが、神楽殿です。

毎年節分に、この神楽殿にて十二座神楽が行われます。

この十二座神楽は江戸時代初期よりよる大杉神社にて行われており、ヒゲタ醤油の創業者である田中玄蕃が東総地域に広めたといわれています。

神楽殿の右側に、小判の形をした絵馬(?)のようなものがたくさんかけられています。

開運招福と書かれていますが、いかにも金運がアップしそうなお札ですね。

御神木である三郎杉と厄除けの効果がある撫桃

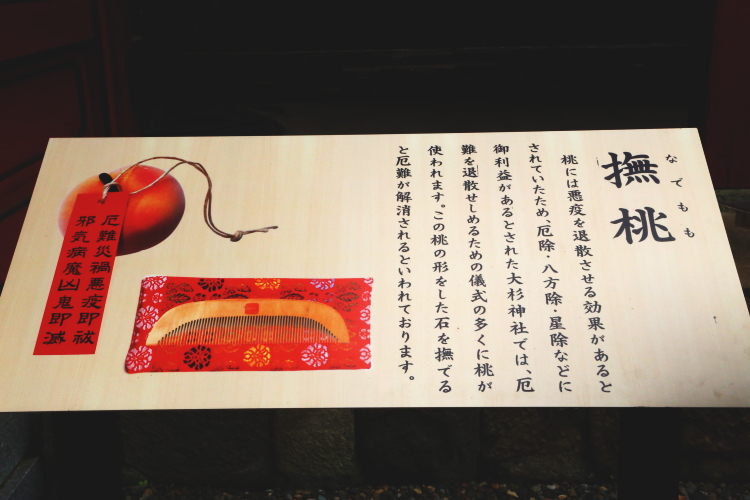

本殿の左横を進んでいくと、石で作られた桃が3つ並んでします。

これは撫桃(なでもも)と呼ばれるもので、この桃を撫でることで、厄難が解消されるといわれています。

多くの人に撫でられたことで、桃が黒光りしています。

撫桃を過ぎてそのまま奥に進んでいくと、御神木である三郎杉が目に入ります。

もともと大杉神社の御神木は太郎杉と呼ばれる社殿の東側にあった大木でしたが1778年に焼失してしまったため、現在ではこの西側にある三郎杉を御神木としています。

また、駐車場の奥にある次郎杉も御神木とされています。

次郎杉に関しては、以下のサイトで詳しく解説されています。

参考:大杉神社の次郎杉

大杉神社の境内社・大黒神社・五十瀬神社・白山神社・四柱神社

大杉神社の境内には、さまざまな境内社があります。

大国主命を御祭神とする大国社は、「にっこり大国」と呼ばれ、多くの人々に巨万の富をあたえたといわれています。

大国社のとなりにあるのは五十瀬神社で、御祭神は天照大御神です。

五十瀬神社のとなりのお社には、日吉山王宮・白山神社・妙見宮の3つの神社がまつられています。

さらにその隣が四柱神社で、御祭神は天御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、天照大御神、神直日神、大直日神となっています。

四柱神社のとなりには天満宮があります。御祭神は学問の神様として知られている菅原道真です。

駐車場近くにある大杉神社の境内社・稲荷神社・勝馬神社・相生神社

大杉神社の境内社は本殿の西側だけではなく、境内をでた先の駐車場の近くにもあります。

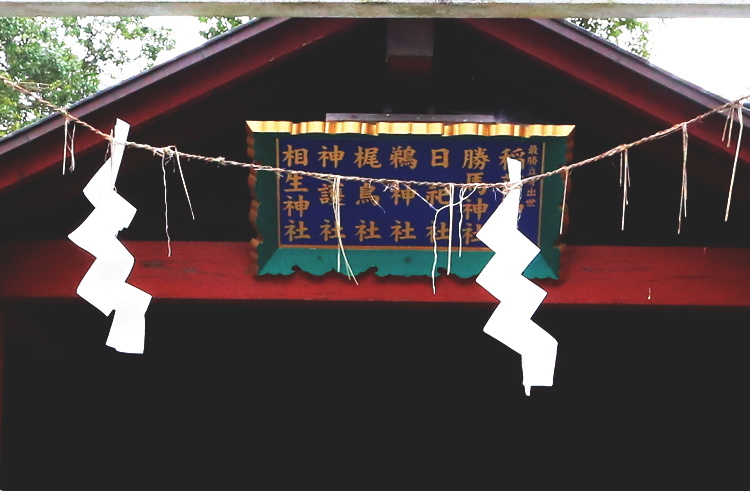

ネズミの人形が展示されている通路を、駐車場方面に向かうと、いろいろな神社名が書かれた鳥居が目に入ります。

この他にも2ヵ所の鳥居があり、いずれの鳥居からでも入っていくことができます。

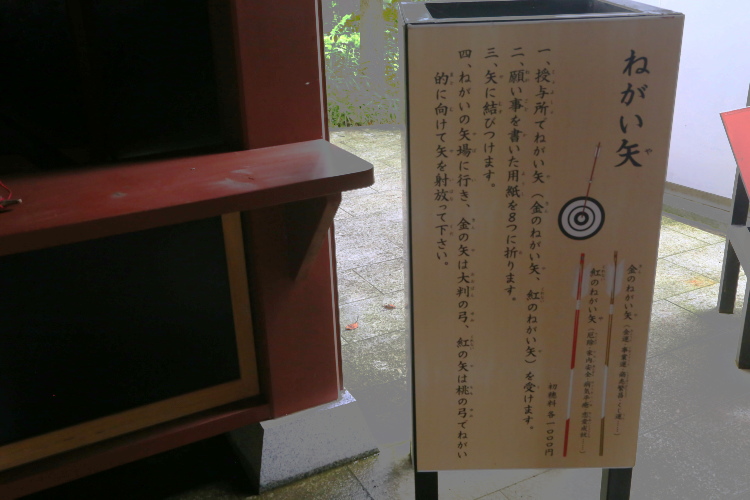

境内からの鳥居を境内社のある方にまっすぐ進んでいくと、たくさんの矢が刺さった弓の的が目に入ります。

これは「ねがい矢」と呼ばれるもので、願い事を矢に結びつけて射放つことで、願いが叶うとうものです。

願い事の種類によって、矢の色や使う弓が異なっています。

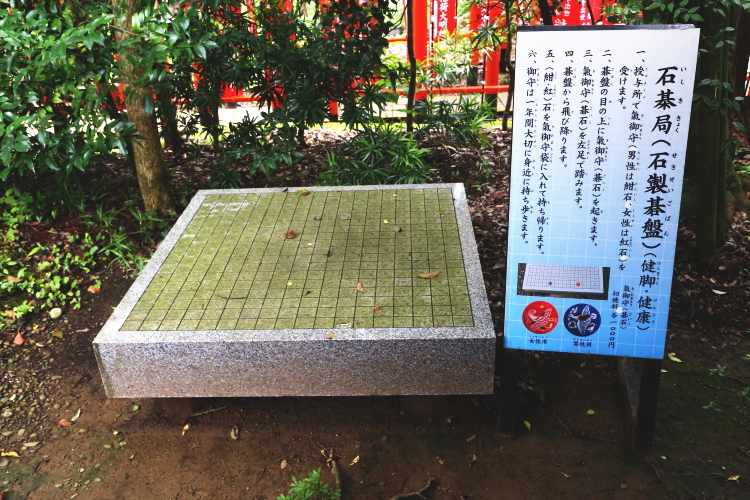

ねがい矢の矢場があるところからさらに奥に進むと、石の碁盤のようなものが目に入ります。

授与所で氣御守をいただき、碁盤の上に置いて左足で踏んだあとに氣御守袋に入れて身につけるようにすると、健脚や健康の御利益があるそうです。

碁盤の先の鳥居をくぐって階段を下りて行くと、お稲荷さんの前に手水舎があります。

手水舎の正面が、商売繁盛の神様としておなじみの稲荷神社です。

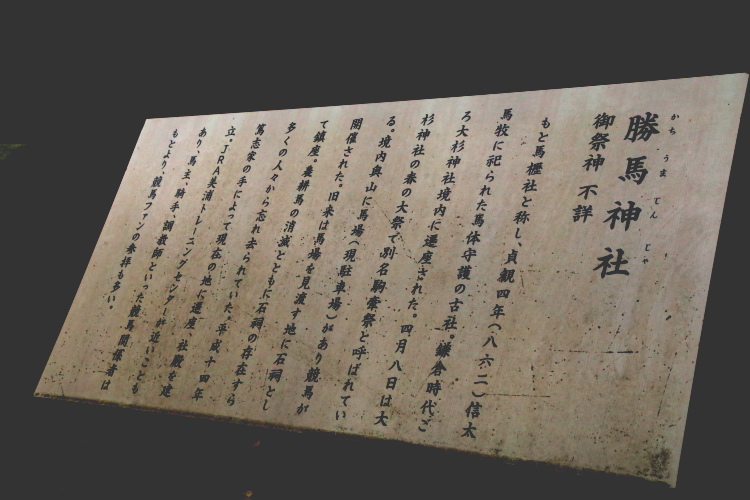

稲荷神社斜め左向かいにあるのが勝馬神社です。

写真ではちょっと見えにくいですが、お社の中に石で作られた馬が鎮座しています。

この神社の名前からも想像がつくと思いますが、多くの競馬ファンが参拝に訪れているようです。

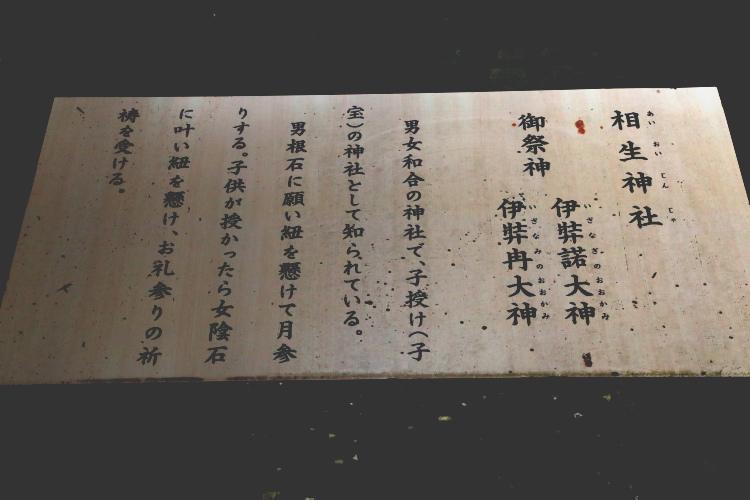

勝馬神社の横を奥に進んだ左側には、相生神社あります。

この相生神社の御祭神は、伊弉諾大神(いざなぎのおおかみ)と伊弉冉大神(いざなみのおおかみ)で、子授けの神社として知られています。

お社の中にある男根石に願い紐をかけて月参りをして、子どもが授かったら、女陰石に願い紐をかけてお礼参りの祈祷をします。

実際に女陰石にたくさんの願い紐がかかっているところを見ると、多くの方が相生神社の御利益で子どもを授かったのでしょう。

大杉に神社には、その他にも、さまざまな境内社のお社があります。

日本で唯一の夢結び大明神である大杉神社の境内を、時間をかけてゆっくり回ってみると、本当に自分の夢がかなってしまうのではないかという気にさせられます。

何か心に決めた願い事がある方は、「あんばさま」にお願いしにいってみるといいかも知れません。

文:護持八平