茨城県牛久市にある牛久大仏は、像高が120mと青銅製の立像としては世界最大の大きさです。

牛久大仏を訪問したことのない人でも、圏央道の牛久阿見インターから阿見東インター付近を走行したことがある人であれば、道路上からその巨大な姿を目にしたことがあると思います。

実際に間近で見ると、その大きさに圧倒されます。

また、大仏様の胎内に入ることで、牛久大仏に関するさまざまな展示物や、約3400体もの黄金に輝く胎内仏などを見ることができます。

このページでは、豊富な写真を使って牛久大仏の魅力を伝えています。

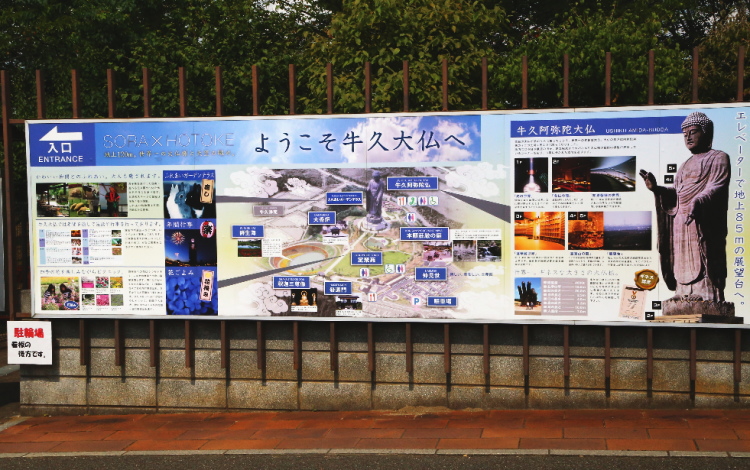

牛久大仏の受付から各種案内板・手水舎

牛久大仏は、庭園のみの拝観と、庭園と大仏胎内を含めた拝観のどちらかを選ぶことができます。

拝観料は、庭園のみが大人500円、子ども300円、庭園と大仏胎内だと大人800円、子ども400円となっています。

拝観料の差額は大人で300円、子どもで100円ですから、大仏胎内も含めて拝観することをおすすめいたします。

受付を済ませて歩いて行くと、さっそく巨大な牛久大仏が姿をあらわします。

大仏様のお顔のミニチュアです。実物は、この模型1000個分のボリュームに相当するそうです。

牛久大仏の解説が書かれた石碑と、実物大の螺髪(らほつ)です。

螺髪というのは、大仏様の頭の上にポツポツとある丸まった髪の毛のことですが、このサイズには驚かされますね。これ1つの重さが200kgもあるそうです。

石碑には、牛久大仏と自由の女神、奈良の大仏のサイズを比較した絵が描かれています。

この絵を見ただけで、牛久大仏がどれほど巨大かイメージできると思います。

こちらの案内板には、牛久大仏のサイズなどが細かく書かれています。

人差し指の長さが7mもあるようです。

園内の地図が書かれた案内板です。訪問先をあらかじめ確認しておくといいでしょう。

こちらは手水舎になりますが、今回訪問した2020年8月時点では、コロナウイルスの影響により使用禁止になっています。

發遣門を通って大仏様に向かって参道を歩いていきます

牛久大仏の真正面にあるのが發遣門(はっけんもん)です。

この發遣門を通って庭園内に入っていきます。

發遣門の右側には、親鸞聖人の像と鐘があります。

牛久大仏は浄土真宗ですので、開祖である親鸞聖人がお出迎えしてくれるわけですね。

本来であれば、ここで鐘を打ち鳴らして中に入っていくのですが、今回はコロナウイルスの影響で残念ながら鐘は使用できませんでした。

發遣門を抜けて後ろを振り返ると、門の上部に釈迦三蔵像を見ることができます。

ちょうど、大仏様と釈迦三蔵像が向き合った形になります。

發遣門から参道にでると、真正面に牛久大仏の壮大な姿が目に入ります。

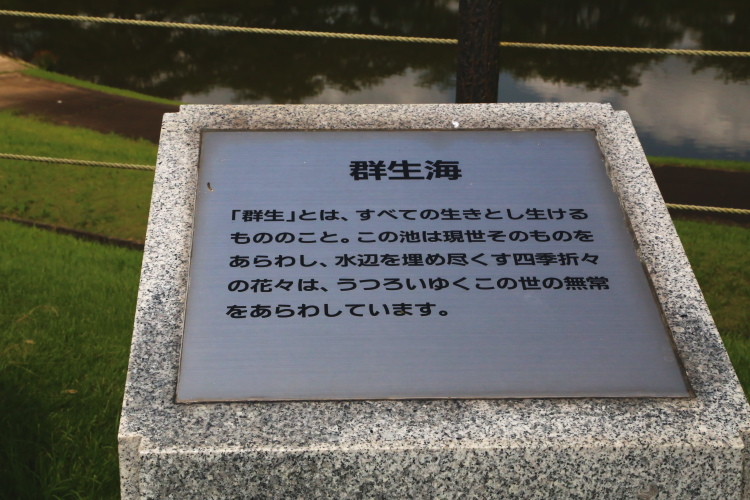

参道に入ってすぐの左側には、「群生海」が広がっています。群生というのは、すべて生きとし生けるもののことを言います。

この池が現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々が、うつろいゆくこの世の無常を表しているのだそうです。

参道の右手には、広々としたお花畑が広がっています。

参道の中ほどにあるのが、大香炉です。胴回りが2.5mもあり、日本一のサイズだそうです。

日本一の大香炉を過ぎたところに、横超(おうちょう)の橋があらわれます。

横超というのは、阿弥陀仏の本願の力によって、迷いの世界を飛び越えて浄土に往生することをいいます。

「南無阿弥陀仏」と足形に合わせ6歩で横超の橋を渡ります。

横超の橋を渡り終えると、大仏様の真下に到着です。

牛久大仏の胎内に展示されたさまざまな資料

牛久大仏の胎内を拝観するための入口は、裏側にあります。

胎内に入ると、牛久大仏に関するさまざまな展示物を見ることができます。

世界最大の青銅製大仏として、1995年にギネスブックに登録されたことが書かれています。

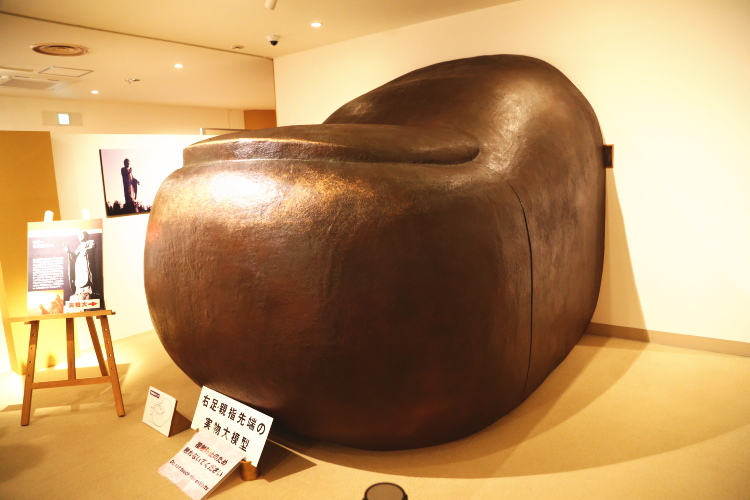

こちらは、大仏様の右足親指先端の実物大模型になります。思わず笑ってしまうほどの巨大さです。

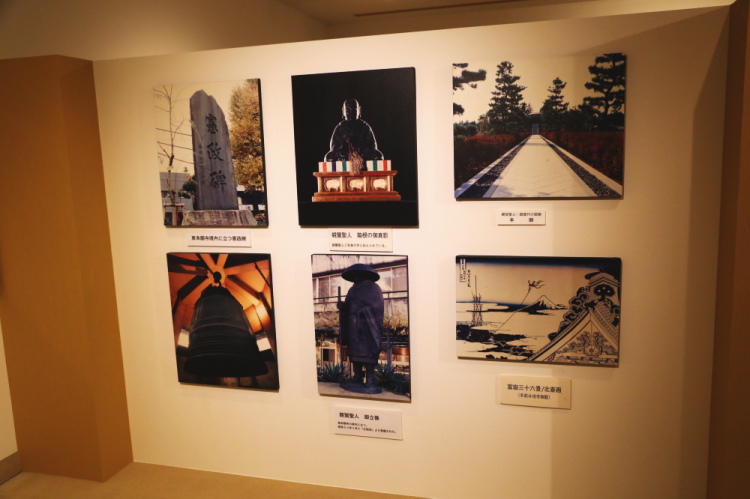

浄土真宗東本願寺派の本山である京都の東本願寺の写真が掲示されています。

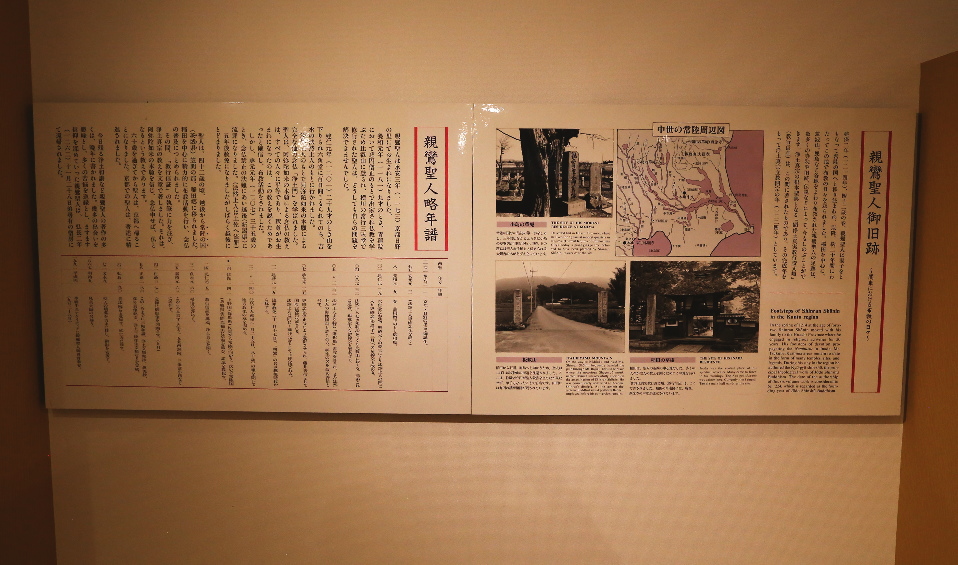

浄土真宗の開祖である親鸞聖人に関する資料も展示されています。

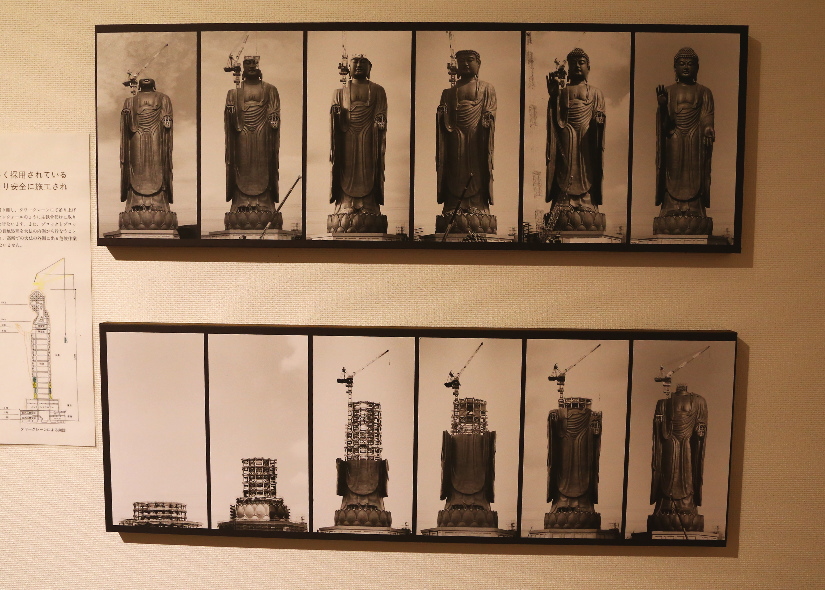

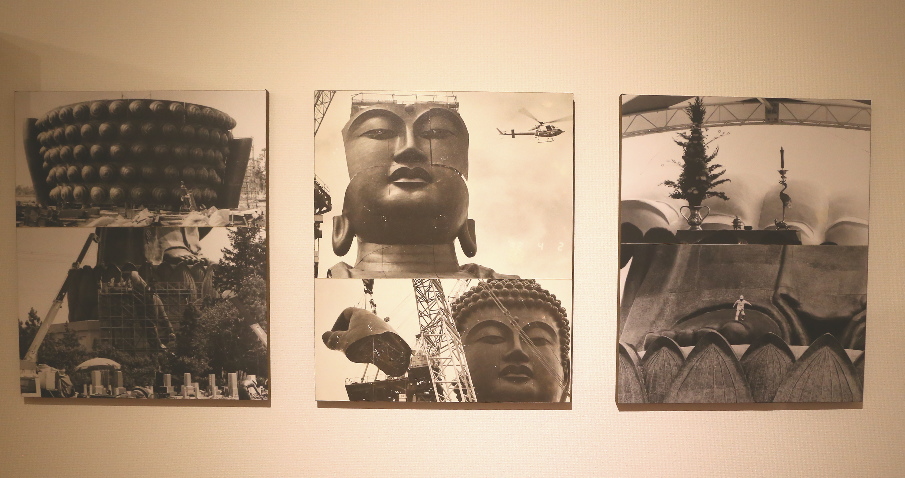

牛久大仏の建造当時の過程が分かる写真が多数展示されており、どうやってこれほど巨大な仏像を作り上げて行ったのかをビジュアル的に見ることができます。

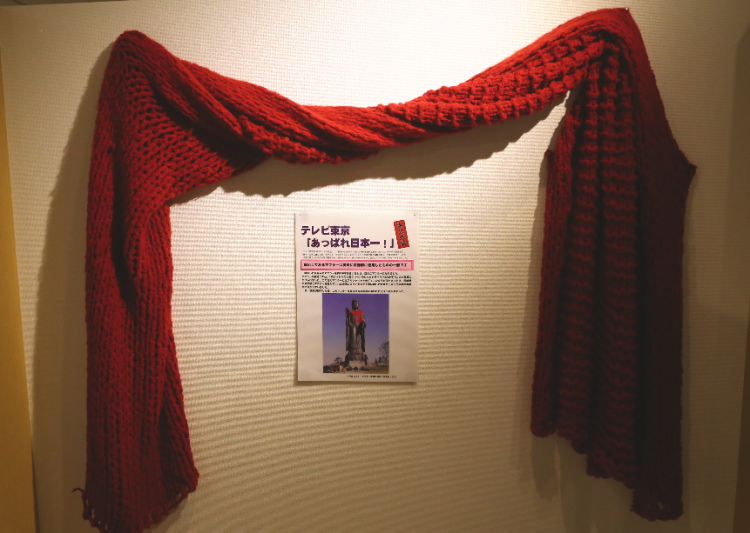

平成11年に、テレビ東京で「日本一の大仏様にマフラーをプレゼントしよう」という企画があり、そのときに実際に大仏様にかけられたマフラーの1部が展示されています。

牛久大仏の顔の大掃除をしているときの写真も展示されています。

大仏様の目からロープでぶら下がりながらの作業は、まさに命がけです。

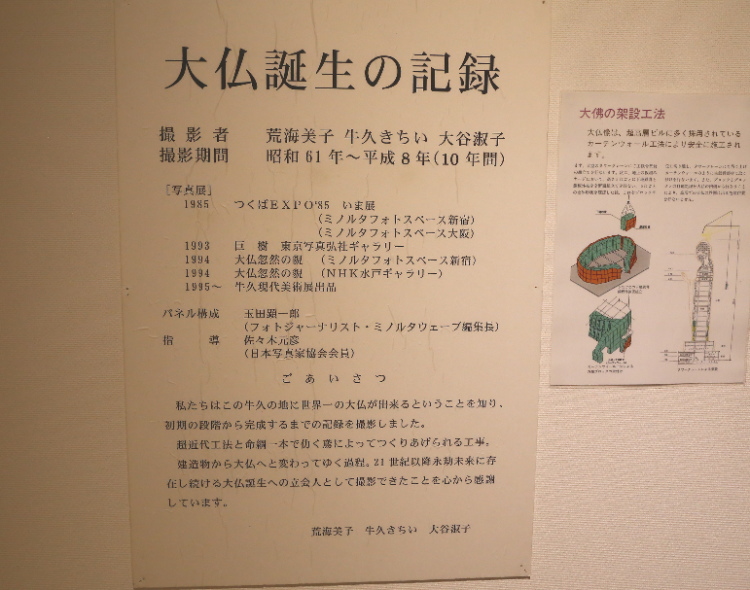

牛久大仏誕生の記録も写真に残されています。

昭和61年~平成8年の10年間にわたって、大仏様が徐々に組みあげられていく様子を写真で確認することができます。

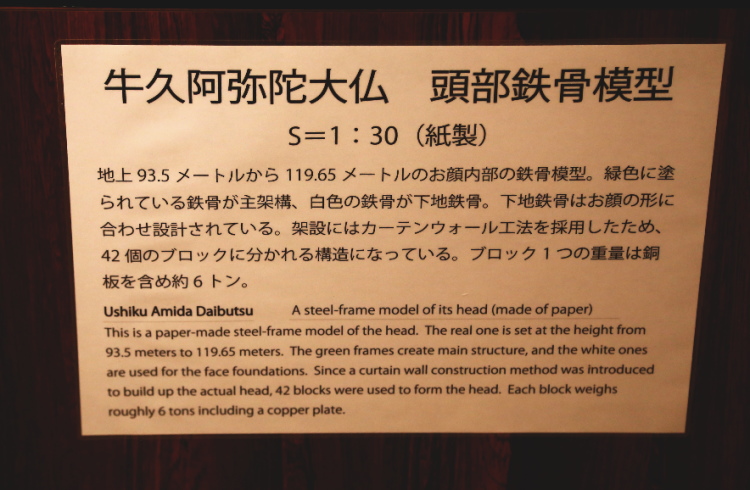

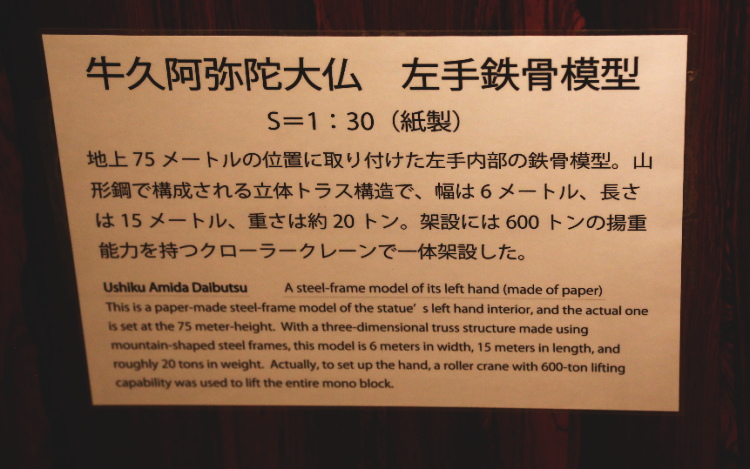

牛久大仏は、高層ビル建築で用いられることの多い、カーテンウォール工法によって建造されました。

牛久大仏の頭部と左手の鉄骨模型が展示されています。大仏様の内部の構造がどうなっているのかがよく分かります。

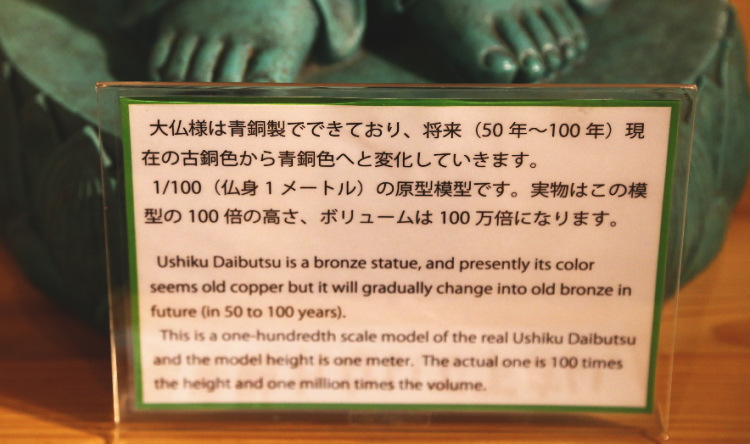

こちらは、牛久大仏の100分の1の原型模型になります。

牛久大仏の85m地点にある展望台

地上85mにある展望台にはエレベーターで上がっていきます。

位置的には、ちょうど大仏様の胸のあたりになります。

外から見ると以下の位置です。

大仏様の外観を損なわないように小さめの窓となっていますが、地上85mの高さからの景色を十分に堪能することができます。

こちらは、先ほど通って来た發遣門と参道になります。

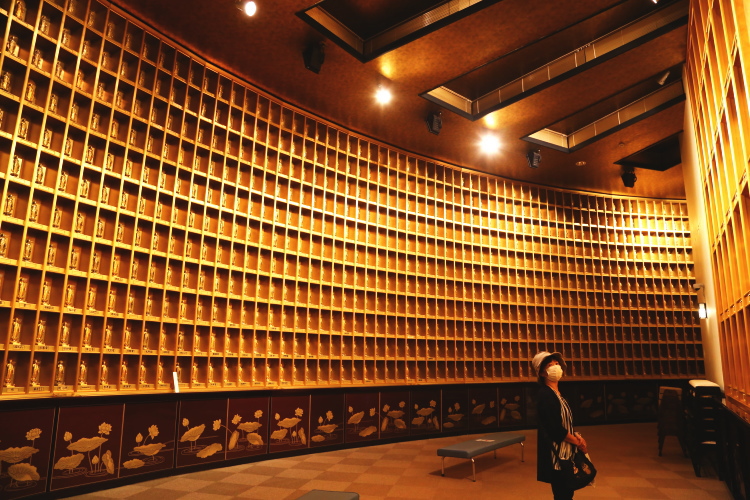

3400体の黄金の胎内仏に囲まれた異次元空間

展望台からエレベーターに乗り3Fまで降りると、約3400体の胎内仏に圧倒されます。

まさに異次元空間で、これだけたくさんの金色に輝く胎内仏に囲まれていると、なんとも神秘的な気分になります。

お坊さんによる体内でのお勤めが、毎日行われているようです。

牛久大仏の胎内で写経ができる「知恩報徳の世界」

さらに2Fまで降りて行くと、そこは「知恩報徳の世界」と呼ばれる写経空間になります。

この空間には、77席の写経席が用意されており、200円で写経体験ができます。

写経というと般若心経を思い浮かべる人も多いと思いますが、牛久大仏で行われる写経は「三誓偈(さんせいげ)」、「和讃(わさん)」、「回向文(えこうもん)」の中から一節選んで写経します。

般若心経の写経にくらべて文字数が少ないので、初めての方でも参加しやすいでしょう。

写経席の前には、このような絵がずらりとかけられています。心を落ち着かせて写経に専念できるに違いありません。

写経空間の奥の方には、金箔荘厳(きんぱくしょうごん)があります。

300円を納めることで、この仏像に金箔を貼ることができます。

牛久大仏へのアクセス

牛久大仏は、圏央道ができたことによってとてもアクセスしやすくなっています。

圏央道の阿見東インターを出てクルマで3分ほど走ると到着します。

電車で行く場合は、JR常磐線の牛久駅で下車をすることになりますが、そこからタクシーかバスで移動する必要があります。

バスの場合は、牛久駅の東口2番乗り場から「牛久大仏・牛久浄苑」行き、あるいは「あみアウトレット」行きに乗り、「牛久大仏」停留所で下車します。

タクシーだと牛久駅から15分ほどで到着しますが、バスだと20分~30分程度かかります。

文:護持八平

参考:牛久大仏公式サイト